2024年度の「倒産発生率」 37都府県で悪化 10年間で最悪の0.282%、東北の悪化が目立つ

2024年度「倒産発生率(普通法人)」調査

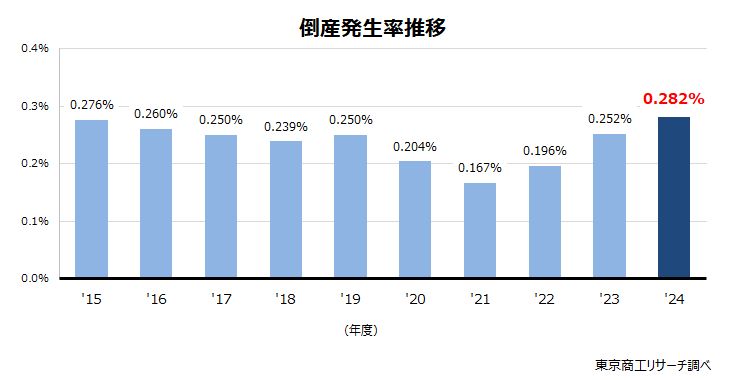

2024年度の倒産発生率は0.282%(前年度0.252%)で、前年度を0.030ポイント上回り、 3年連続で悪化した。2015年度以降の10年間では、最悪だった2015年度の0.276%を0.006ポイント上回った。

コロナ禍が落ち着くと同時に、物価や人手不足、人件費などのコストアップが収益にのしかかり、2024年度の企業倒産が11年ぶりに1万件を超えたことが影響した。2025年度は、こうした問題が解消していないことに加え、金利上昇、トランプ関税の行方など、流動的な要素も重なり、さらに倒産発生率の悪化が懸念される。

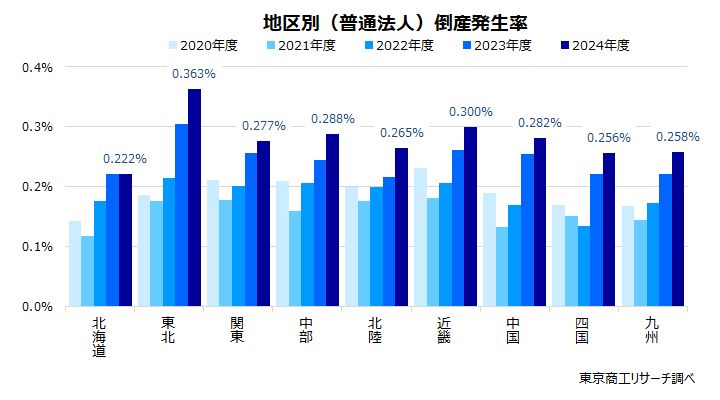

都道府県別の倒産発生率では、岩手県が0.423%(前年度0.324%)で初のワーストとなった。次いで、山形県0.408%(同0.309%)、青森県0.397%(同0.285%)が続き、5位に宮城県0.368%(同0.335%)、9位に福島県0.321%(同0.246%)と東北5県がワースト10に入った。

一方、最も低かったのは沖縄県の0.174%(同0.132%)で、2年連続で全国最低を維持した。

37都府県(同45都道府県)が悪化し、改善は8県(同2県)、同水準は2県(同ゼロ)だった。

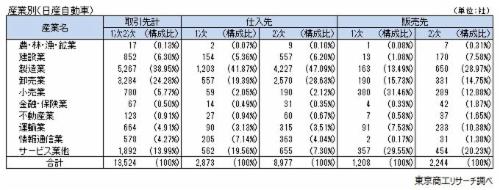

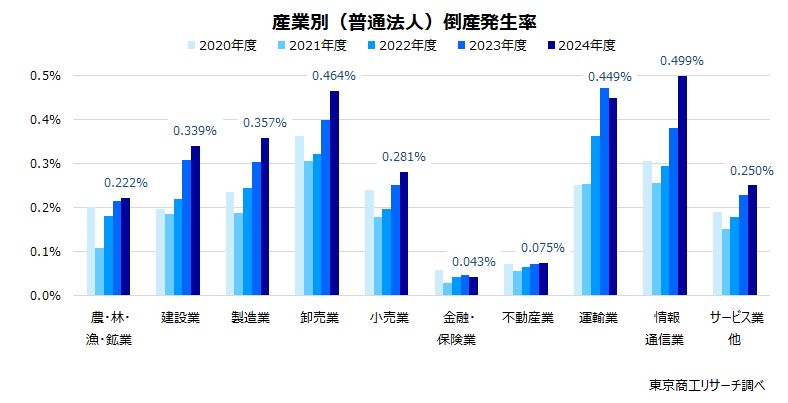

産業別では、8産業で悪化した。倒産発生率の最高は、情報通信業の0.499%(同0.379%)。「2024年問題」の時間外労働の上限規制、燃料代高騰、人手不足に直面した運輸業は0.449%(同0.472%)で3番目に高かったが、前年度より0.023ポイント改善した。

物価高や人件費上昇などが影響した2024年度の倒産発生率は、10年間で最悪となったが、なかでも東北の悪化が目立った。2025年度は、前年度までの問題が解消しないまま、トランプ関税の影響が懸念され、先行きの不透明感が増している。企業倒産は小・零細企業が中心だが、次第に中堅規模にもシフトしており、倒産発生率は悪化する可能性が高まっている。

※倒産発生率は、普通法人の倒産件数÷普通法人×100で算出した。分母は国税庁統計法人税表に基づく内国普通法人数、分子はTSRの個人企業等を除く普通法人の倒産件数。2024年度の普通法人数は2023年度のデータを採用した。

※普通法人は、会社等(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、協業組合、特定目的会社、相互会社)、企業組合、医療法人を対象にした。

※本調査は、国税庁の「統計年報書」の法人税課税対象の内国普通法人(298万2,191件)と、TSRが集計した2024年度の企業倒産(負債1,000万円以上)のうち、普通法人(8,421件)を基に算出した。

2024年度の倒産発生率0.282%、3年連続で悪化

2024年度の倒産発生率(普通法人)は0.282%で、前年度の0.252%から0.030ポイント悪化し、2015年以降の10年間で最悪となった。

コロナ禍を経ても円安や物価高に加え、人手不足・賃金上昇などのコストアップが企業収益を圧迫している。企業倒産はコロナ関連支援の縮小・廃止で増勢をたどり、倒産発生率も連動して上昇している。

コロナ禍の支援策が劇的効果をみせた2021年度の0.167%を底に、2022年度0.196%、2023年度0.252%と悪化し、2024年度は0.282%で、2015年度以降の10年間で最悪を更新した。

2025年度もトランプ関税の行方が不透明なうえに、金利が上昇局面に入り、中小企業を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いており、倒産発生率もさらに悪化することが危惧される。

【都道府県別】ワーストは岩手県の0.423%

都道府県別は、悪化が37都府県(前年度45都道府県)、改善は8県(同2県)、同水準が2県(同ゼロ)だった。

ワーストは、岩手県の0.423%(前年度0.324%)で、前年度は5位からさらに悪化した。2位は山形県0.408%(同0.309%、前年度6位)、3位は青森県0.397%(同0.285%、同11位)と続く。

ワースト10は、岩手県、山形県、青森県のほか、5位に宮城県0.368%(同0.335%、同4位)、9位に福島県0.321%(同0.246%、同24位)と東北の5県が名を連ねている。

一方、最も低かったのは2年連続で沖縄県0.174%(前年度0.132%)だった。

悪化幅では、最大は高知県の前年度比0.170ポイントアップ(2024年度0.339%、前年度0.169%)。次いで、青森県の同0.112ポイントアップ(同0.397%、同0.285%)、岩手県の同0.099ポイントアップ(同0.423%、同0.324%)と続く。

改善幅では、最高が秋田県の同0.078ポイントダウン(同0.287%、同0.365%)。以下、岐阜県の同0.058%ポイントダウン(同0.245%、同0.303%)と続く。

【地区別】北海道を除く8地区で悪化

地区別では、北海道を除く8地区で悪化した。

地区別ワーストは、東北の0.363%(前年度0.305%)。次いで、近畿の0.300%(同0.262%)で、この2地区が0.3%台となった。

以下、中部0.288%(同0.244%)、中国0.282%(同0.255%)、関東0.277%(同0.257%)、北陸0.265%(同0.216%)、九州0.258%(同0.222%)、四国0.256%(同0.221%)の順。

最低は、北海道の0.222%で、前年度と同水準だった。

【産業別】10産業のうち、8産業で倒産発生率が悪化

産業別の倒産発生率では、金融・保険業と運輸業を除く8産業で悪化した。

産業別ワーストは、情報通信業の0.499%で、前年度(0.379%)より0.120ポイント悪化した。

ソフトウェア業は、政府・自治体の創業支援を得て少資本の起業もあり、事業を軌道に乗せる前に資金繰りが行き詰まる企業も少なくない。

次いで、卸売業の0.464%(前年度0.398%)、運輸業の0.449%(同0.472%)で、倒産発生率が0.4%台は3産業(同1産業)に増加した。

卸売業は、円安に伴う仕入コストや人件費などが上昇する一方、販売価格に転嫁が追い付かず、倒産が増加した。運輸業は、ドライバー不足、時間外労働の上限規制などが重しになっているが、価格交渉が少しずつ進み、倒産が4年ぶりに減少。倒産発生率も前年度を下回った。

企業倒産は物価高の中で、増減を繰り返しながら増勢を持続している。

2024年度の普通法人の倒産は8,421件(前年度比11.8%増)で、3年連続で前年度を上回った。 件数が8,000件台に乗せたのは、2014年度の8,081件以来、10年ぶりだった。これを受け、2024年度の倒産発生率は0.282%(前年度0.252%)で、2021年度を底に3年連続で悪化した。

コロナ禍が落ち着いても、業績回復が遅れた企業は少なくない。そこにコストアップが収益を圧迫し、過剰債務の解消が改めてクローズアップされている。

トランプ関税の猶予が間もなく期限を迎え、動向が注目されている。2025年度は、コロナ借換保証の返済が本格化する。さらに、金利も上昇し、人手不足が緩和する兆しは見えてこない。

業績改善が遅れた企業を中心に、2025年の倒産は緩やかな増勢をたどっており、倒産発生率の悪化は避けられないだろう。