私立大学の経営、売上トップは(学)順天堂 赤字企業率5割に迫る、損益は地域格差が鮮明に

2024年「私立大学経営法人」の業績動向調査

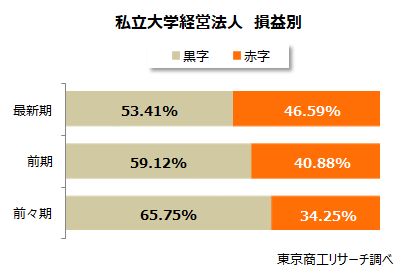

私立大学を経営する全国の543法人のうち、約半数の253法人が2024年決算で赤字だった。赤字企業率は46.5%にのぼり、前期(40.8%)から5.7ポイント上昇し、5割に迫った。

売上高合計は6兆7,067億円(前期比0.1%減)で、前期からほぼ横ばいだったが、減収は543法人中、302法人(構成比55.6%)と半数を超えた。また、利益合計は2,178億円(前期比30.8%減)で、前期から3割減少し、少子化の影響が浮き彫りになった。

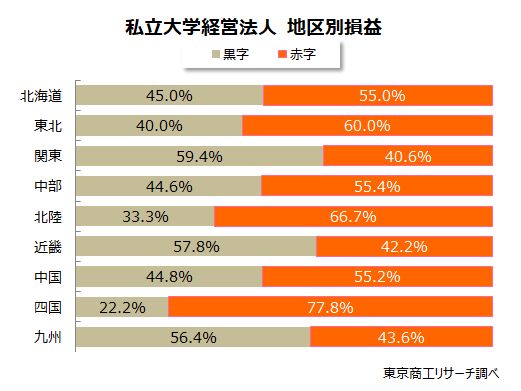

地域別で赤字企業率が最も高いのは四国の77.8%で、8割に迫った。以下、北陸の66.7%、東北の60.0%と続く。一方、最低は、関東の40.6%。次いで、近畿の42.2%、九州の43.6%で、人口が集中する都市圏とそれ以外の地域との格差が鮮明となっている。

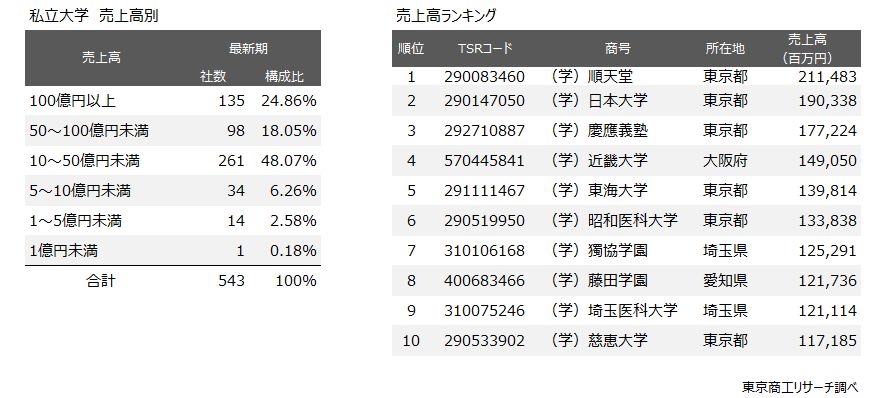

売上上位10法人は全て医学部と附属病院を持つ

売上高別の分布は、最多が10億円以上50億円未満の261法人(構成比48.0%)で、約5割を占めた。次いで、100億円以上が135法人(同24.8%)、50億円以上100億円未満が98法人(同18.0%)と続き、売上高10億円以上が494法人(同90.9%)と9割を超えた。

売上高トップは、順天堂大学などを経営する(学)順天堂の2,114億8,300万円で、唯一2,000億円を上回った。江戸後期の蘭方医学塾が起源で、医療系を中心に8学部を設置する。次いで、学生数最多の(学)日本大学、1858年開学の(株)慶應義塾が続く。4位は西日本で唯一ランクインした(学)近畿大学、5位は全国に系列校を持つ(学)東海大学の順。いずれも大都市圏で、多数の学部を持つ総合大学を経営しているが、医学部とその附属病院を擁し、医療収入のウエイトが高い。6位以降の売上上位も医療収入の多い医科系大学が目立った。

なお、医学部・附属病院を持たない法人では、15位の(学)早稲田大学が1,039億円でトップ、次いで20位の(学)立命館、26位の(学)同志社と関西勢が続き、30位~40位台には知名度を持つ関東、関西地区の総合大学がランクインした。

赤字企業率は年々上昇、5割に迫る

最新期の損益別では、黒字が290法人(構成比53.4%)に対し、赤字が253法人(同46.5%)で5割に迫った。赤字法人の比率は、前々期34.2%、前期40.8%と約6ポイントずつ上昇しており、採算がとれず厳しい経営に陥っている法人が増えている。

売上高10億円未満は49法人(構成比9.0%)で、学生確保に苦慮する短期大学などの小規模経営が中心。この49法人のうち、赤字は30法人(同61.2%)と6割を超え、学生数や事業規模で利益に格差が出ている状況がうかがえる。

また、赤字の253法人のうち、3期以上にわたり赤字が継続しているのは139法人(同54.9%)で、半数を超えた。慢性的な赤字経営から脱却できない法人の中には、文科省の私学助成金頼みの経営が続いている可能性がある。

赤字率は四国が最大で約8割

543法人の損益を地域ごとに比較した。

赤字法人率が最も高いのは、四国の77.8%で約8割にのぼった。以下、北陸の66.7%、東北の60.0%までが6割超え。5割台が中部の55.4%、中国の55.2%、北海道の55.0%だった。一方、最低は関東の40.6%で、以下は近畿42.2%、九州43.6%までが50%を下回った。

四国と関東は、37.2ポイント差に拡大している。人口が集中する都市圏と、それ以外の地域との格差が鮮明となった。

文部科学省が公表した2024年度の大学進学率は59.1%で、過去最高を記録した。その一方で、同年度の入学定員充足率(入学者数÷入学定員)が100%未満の私立大学は、全体の59.2%(日本私立学校振興・共済事業団公表)にのぼり、約6割の私立大学が定員割れを引き起こしている。これは進学率は上昇しているが、少子化で入学者の絶対数が減少していることに起因している。

大学の経営法人は、減収や減益、赤字経営の増加が顕著で、事業環境はますます厳しくなっている。特に、赤字率は大都市圏以外の地域や、短期大学など小規模経営の法人ほど高い傾向をみせており、これらの大学を中心に近年、入学募集の停止が相次いでいる。

一方、各大学は学生確保に向けた動きを活発化している。多様な入試や推薦制度を通じて入学希望者を取り込むほか、高校の係属校化や提携関係を強める動きが顕著だ。

ただ、こうした取り組みは知名度の高い大規模校ほど効果的で、人気の二極化が一層拡大する可能性もある。大学全入時代が到来し、大学経営に淘汰の波がジリジリと押し寄せている。選ばれる大学には伝統や施設、立地だけでなく、特色ある研究・教育と同時に、就職など学生の直面する課題に寄り添う実績が求められる。そして、法人として収益確保に向けた経営力が不可欠になっている。

※ 本調査は、東京商工リサーチの企業データベースから、大学、短期大学を経営する法人の業績を抽出した。

※ 2024年3月期を最新期とし、3期連続で業績が判明した543法人を抽出、分析した。

※ 売上高は事業活動収支計算書内の【教育活動収入計】、利益は【基本金組入前当年度収支差額】を採用。法人ベースの売上高のため、付属高校などの系列校や医療、付随事業などによる収入も含む。