2025年「ゾンビ企業って言うな!」 ~ 調達金利の上昇は致命的、企業支援の「真の受益者」の見極めを ~

企業経営者の想いと分析の意義

ゾンビ企業は「倒産村」のホットイシューです、現状と今後をどうみていますか。

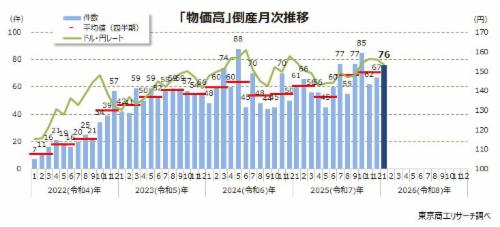

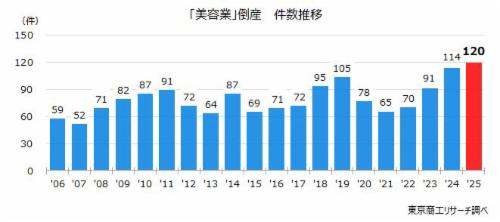

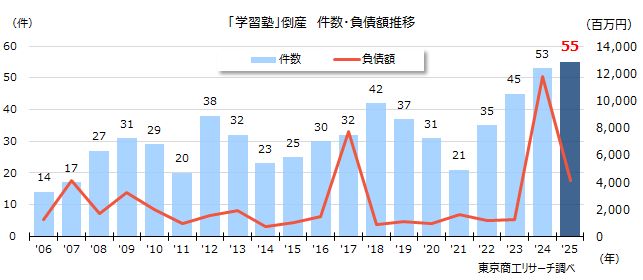

先月、事業再生や倒産を手掛ける弁護士、会計士、コンサルタントが集まる勉強会でこんな質問を受けた。2024年度(4-3月)の企業倒産が11年ぶりに1万件を超えたが、日本銀行は段階に政策金利を引き上げ、すでに金利ある世界に突入している。過剰債務を抱え、稼ぐ力が乏しい企業は存続するのは難しくなる。倒産村の面々がゾンビ企業の推移に注目する理由だ。

一方、ゾンビ企業とのネーミングへの違和感は、主に企業経営者の間で根強い。東京商工リサーチ(TSR)は、「ゾンビ企業って言うな!」と題した論考を毎年公表し、定期的に関連したアンケートを実施している。窮境企業への安易なレッテル貼りは問題の本質を見誤ることを示しながら分析しているが、「従業員や家族のために何とか会社を続けている。どういうつもりでこうしたアンケートをしているのか」などの叱責を経営者から頂戴することもある。

ただ、リーマン・ショックやコロナ禍を経て過剰債務を抱える企業が積み上がるなか、トランプ関税による景気後退も懸念されている。企業支援の予算は限られており、伴走支援の人材は質・量の両面で制約がある。

企業経営者の想いに寄り添いつつ、窮境企業をピンポイントで絞り出し、重点支援に繋げる分析は必要だ――と、様々に交錯する意見を整理している。決して、ゾンビ企業率の浮き沈みを政争の具や自社PRの材料として安易に使ってはならない。

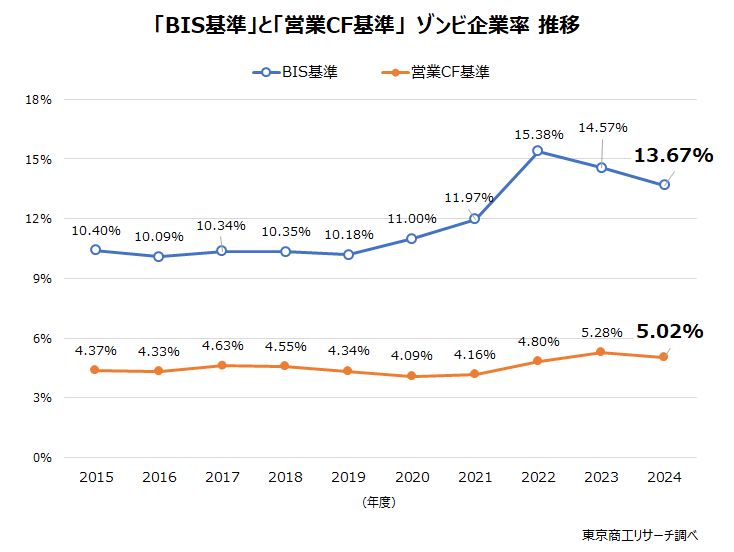

この現実を再確認しつつ、今年も国際決済銀行(BIS)基準に則って、ゾンビ企業について分析した。

ゾンビ企業の定義と分析手法

BISによるゾンビ企業の定義は、「設立10年超で3年以上にわたってインタレスト・カバレッジ・レシオ(利払いに対する営業利益+受取利息・配当金の比率)が1を下回る企業」だ。TSRのデータベースを活用し、この基準を当てはめて該当する企業と企業数を特定した。決算年度ごとに変動はあるが、分析対象の企業は概ね20万~30万社だ。

特定された企業数の国内企業に占める割合を算出し、経済センサスの国内企業数に掛け合わせて推定ゾンビ企業数を推定した。センサスの企業数は設立年を必ずしも明示しないことがあるため、割合の算出にあたり設立年は条件に入れていない。

2024年度は決算未確定の企業もあるため、2023年度を細かくみた上で、2024年度も参考として傾向を捉えたい。

分析によると、2023年度のゾンビ企業率(BIS基準)は14.57%で、前年度より0.81ポイント改善した。2023年5月に「新型コロナウイルス」が2類相当から5類に移行して人流回復が本格化したことや、アメリカや新興国の景気拡大に伴い輸出企業を中心に業績が回復したことが背景にあるとみられる。

ただ、BIS基準では国内企業の7-8社に1社がゾンビ企業となる。これでは対象が広すぎて冒頭に記した目的にそぐわない。

BIS基準の「粗さ」は、補完する必要がある。これは主に損益計算書(PL)を拠り所にしているため、貸借対照表(BS)やキャッシュフロー(CF)の数値は加味していないことに起因する。このため、分子を「営業利益+受取利息・配当金」ではなく、営業CF(簡便法)に変えて算出した。事業活動で生み出すキャッシュが恒常的に利払い負担を下回っている場合、ゾンビ企業と定義する分析だ。

営業CF基準では、2023年度が5.28%で、前年度より0.48ポイント悪化した。5類移行や景気の拡大局面を受け、生産や在庫拡充などを積極化させたことによる仕入債務(買掛金など)の増加が影響しているようだ。近時の物価やエネルギー価格の上昇による影響も無視できないが、両基準の傾向の差は、企業の稼ぐ力(≒営業利益)が回復するなかで仕掛や在庫を増やし、攻めに転じている国内企業の増加を想起させる。好循環を示していると捉えることができる。これ裏付けるように、参考値となる2024年度の営業CF基準は5.02%に改善している。

きめ細やかなアプローチ

さらに検討を進めたい。上記2つの基準でゾンビ企業と判定された企業は潤沢な内部留保を抱えているケースもある。

最近の事業再生や事業承継に対する金融機関のアプローチをみると、例えばSBI新生銀行が国内企業を「業績不振」「正常取引」「破産」「事業再生・債権回収」の4象限に分けた支援の在り方を提示(※1)している。ここで詳述は割愛するが、PL・BSともにマイナスの企業と、PLマイナス・BSプラス、もしくはPLプラス・BSマイナスの企業を分けて支援する必要があるとの見立てだ。

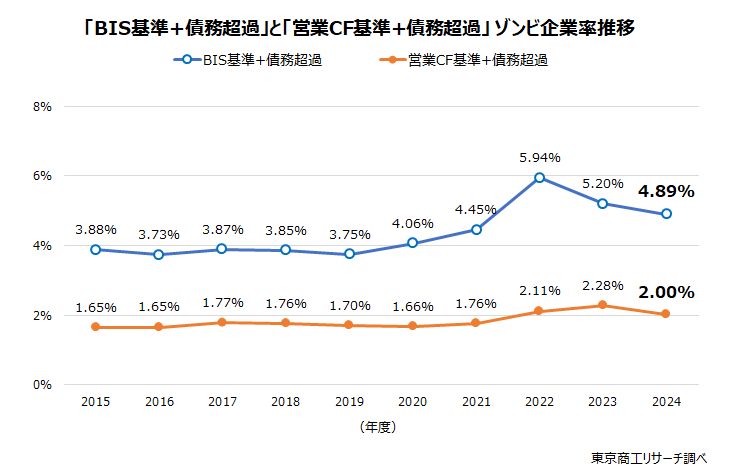

こうした点も鑑みて、期末時点で債務超過であるかも加味して分析した。すると、2023年度のBIS基準+債務超過によるゾンビ企業率は5.20%(前年度比0.74ポイント減)、営業CF基準+債務超過は2.28%(同0.17ポイント増)だった。2024年度(参考値)は、それぞれ4.89%、2.00%だ。

BIS基準、営業CF基準と同様に、2023年度は若干悪化し、2024年度は改善する結果だった。支援対象となる企業群もより限定され、伴走支援者の配置や具体的な政策立案をする上で現実的な数値に近づいたと言える。

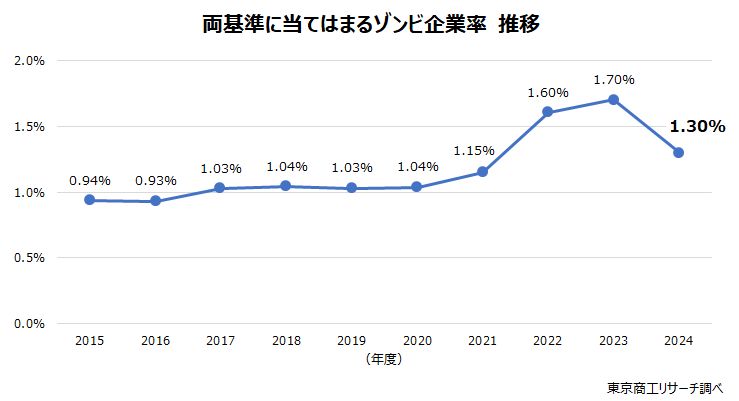

さらに、BIS基準+債務超過基準と営業CF基準+債務超過基準の双方に当てはまる最も厳しい基準(最狭基準)での割合も算出した。2023年度は1.70%(前年度比0.10ポイント増)、参考値の2024年度は1.30%だった。

今回の分析で、緊急の対応が必要なゾンビ企業の割合は1.70%(2023年度)ということになる。

これを経済センサス(令和3年活動調査)の企業数である368万社に当てはめると、2023年度のゾンビ企業数は以下の通りだ。

・BIS基準:53.6万社(368万*14.57%、前年度比2.9万社減)

・営業CF基準:19.4万社(368万*5.28%、同1.8万社増)

・BIS基準+債務超過基準:19.1万社(368万*5.20%、同2.7万社減)

・営業CF基準+債務超過基準:8.3万社(368万*2.28%、同0.6万社増)

・最狭基準:6.2万社(368万*1.70%、同0.4万社増)

※1 「事業再生と債権管理・2025年1月5日号」(金融財政事情研究会)。この中で、SBI新生銀行・事業承継金融部の舛井正俊氏と田中慎也氏は、「業績不振」領域は金融機関から正常取引先としてのアプローチや、政策支援の恩恵を受けにくい企業群であり、金融ソリューションの空白地帯である旨を指摘している。

ゾンビ企業の倒産と消費者保護

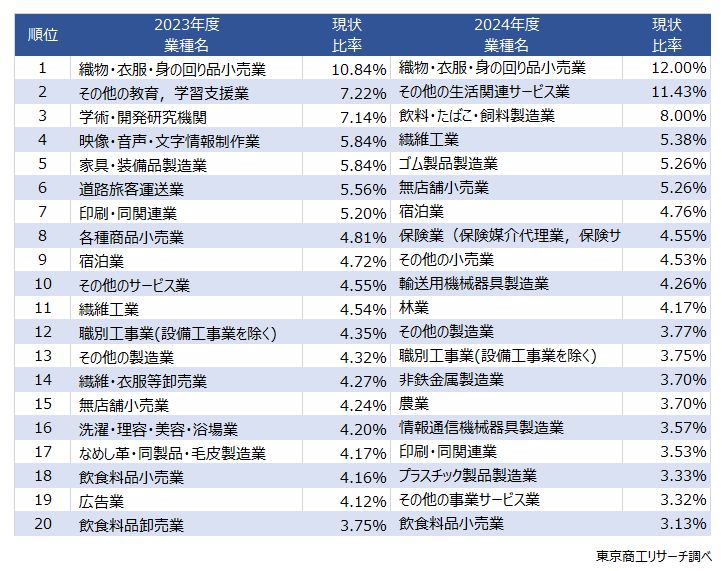

窮境の度合いが最も深刻とみられる最狭基準でゾンビ企業率を業種中分類で分析した。

2023年度と2024年度(参考値)ともに、ワーストは織物・衣服・身の回り品小売業で、両年度とも10%を超えた。2023年度はアパレル関係がワースト20に4業種(織物・衣服・身の回り品小売業、繊維工業、繊維・衣服等卸売業、なめし革・同製品・毛皮製造業)、2024年度は2業種ランクした。インバウンド需要により一部の百貨店アパレルは好調だが、高級志向のブランドに偏重している。また、生産を委託している新興国での人件費上昇や国内市場の飽和、競争激化などが背景にありそうだ。

2024年度でワースト2となったその他の生活関連サービス業は、旅行やブライダルが含まれる。最近では、結婚式場運営の(株)かづ美(TSRコード:580112217、石川県)が2024年12月に民事再生法の適用を申請し、(株)アルカディア(TSRコード: 930096622、福岡県)が2025年3月に破産開始決定を受けるなど、倒産となるケースもある。アルカディアはTSRデータベースに直近の決算書の登録がないが、かづ美は営業利益、推定営業CFのマイナスが近年続いていた。挙式予定者への影響も一部で広がっており、消費者保護の観点から重点的に動向を把握して、必要に応じた支援も大事だろう。

金利上昇の影響

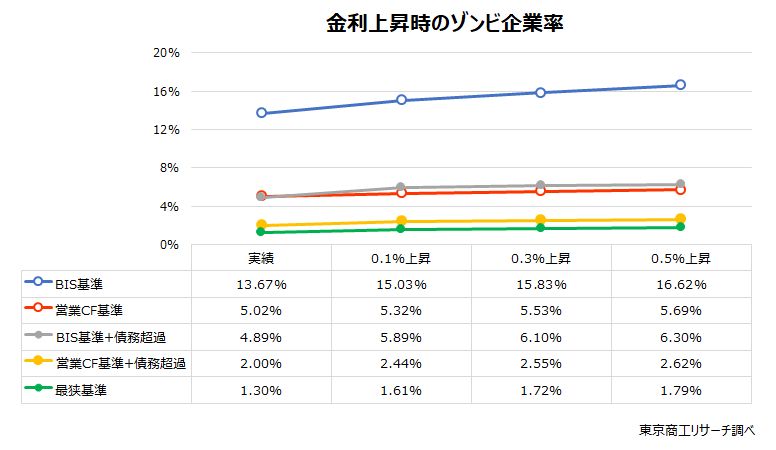

続いて、借入金の調達金利の上昇がゾンビ企業率に与える影響を分析した。日本銀行は、2024年3月にマイナス金利解除とイールドカーブ・コントロール(長短金利操作)を撤廃して以降、金融引き締めを続け、今年1月には政策金利を0.5%程度へ引き上げることを決めた。超低金利政策が不振企業の延命に繋がってきたとの指摘もある。

金融政策は2024年度にドラスティックに変更されたことを鑑み、より近時の実態をみるため、ここでは参考値の2024年度を基に分析した。2024年度の決算を基に、PLの支払利息額をBS上の有利子負債で割った数値を当該企業の調達(借入)金利とした上で、仮定上昇金利(+0.1%、+0.3%、+0.5%)をプラスした。これに有利子負債を掛け合わせ、ゾンビ企業算定の元となる金利上昇時の仮定利払い負担を算出した。

この結果、BIS基準では0.1%の上昇でゾンビ企業率が13.67%から15.03%へ1.36ポイント悪化した。一方で、+0.3%では15.83%、+0.5%では16.62%だった。実績からの増加幅はそれぞれ2.16ポイント、2.95ポイントで、金利上昇0.1%あたりでみると、+0.1%のゾンビ企業率の増加幅が大きい。営業CF基準などほかのケースも同様の傾向を示している。

金融界隈を取材すると、金利ある世界を経験した渉外担当が少なく、貸出利率の引き上げについて「横にらみ」を吐露する場面に出くわす。その上で、どの程度の上昇であれば受け入れられるかを行内でディスカッションしながら決めている。ただ、今回の分析からは0.1%でもゾンビ企業率が跳ね上がることが示された。営業黒字、営業CFが僅少な場合などが該当するため、こうした企業にはより細やかな目配せが必要だ。

ゾンビ企業って言うな!

日銀の金融政策は昨年、大きな転換点を迎えた。今回の分析はBIS基準に依拠しながら、より精緻に窮境企業を捉えようしたが、いずれも支払利息と稼ぐ力を主軸としており、利上げのインパクトは甚大だ。

政策立案の現場からは、「コロナ禍でタブー視された新陳代謝について議論できる環境が整いつつある」との声も聞こえてくる。ただ、国内需要が盛り上がらないなかで退出がハードランディングになると地域の雇用は失われ、さらに取引先へ負の影響は連鎖する。取引先には当然、金融機関も含まれる。

一方で、これまでの企業支援策の振り返りも必要だ。リーマン・ショック(2008年)後の金融円滑化法をはじめとして、信用保険法改正による危機関連保証の創設(2018年)、コロナ特例リスケ(2020-2022年)など、数年に1度発生する「100年に1度」に対応するため、矢継ぎ早に資金繰り支援策がうたれてきた。こうした政策の受益者は誰だったのか。一義的には中小事業者だが、支援策は政権支持率とも絡み合い、コロナ禍でのゼロゼロ融資や利子補給はめぐり巡って地域金融機関を下支えたとの指摘もある。支援策を継続するうちに、有事を乗り切る暫定措置ではなく、支援を継続するための支援に陥っていないのか、目を光らせる必要がある。

本稿冒頭の倒産村の勉強会では、ゾンビ企業とのネーミングに憤る企業経営者の真意を慮る(おもんばかる)時間があった。「マイナスイメージが強いゾンビの呼称に対する反発よりも、窮境に陥りたくて陥ったわけではないことへの理解を求めたのではないか」、「目の前の支援に飛びついたら、債務が途方もない金額に膨らんだことへの怒りではないか」、「(企業として)死にたくても死ねない現状への嘆きだ」など見方は様々だ。

ゾンビ企業を巡る議論は、立場によって見え方が大きく異なる。ただ、支援策を考える上で従業員や取引先などステークホルダーへの影響を加味するのと同様に、支援策の効果の検証では複雑に絡み合った「欲望の主体」を念頭に置かない限り、将来に渡って同じ轍を踏むことになりかねない。折しもトランプ政権による相互関税の大波が国内企業を飲み込もうとしている。これまで通り、大規模な資金繰り支援と後出しの出口戦略に終始するのか。貿易戦争が激化するなか、産業構造の変革は避けて通れない。

ゾンビ企業って言うな!

各所から寄せられる切実な声は未来に向けられている。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2025年4月15日号掲載「WeeklyTopics」を再編集)