2023年の市場退出率トップは情報通信業 物価高が引き金で農・林・漁・鉱業も急上昇

2023年「退出法人(倒産+休廃業・解散)」動向調査

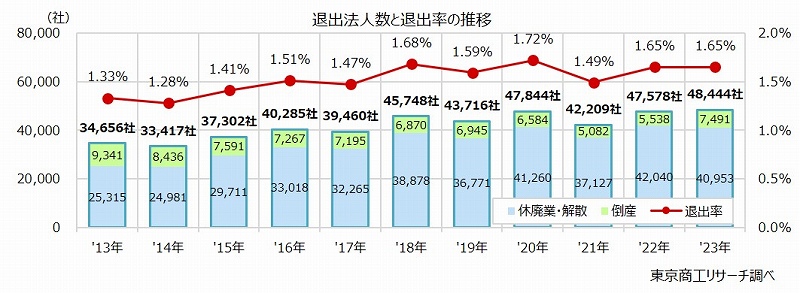

2023年に「倒産」や「休廃業・解散」で市場から退出した普通法人(以下、退出法人)は、4万8,444社(前年比1.8%増)で、2013年以降の11年間で最多を更新した。ただ、母数となる普通法人数は増加しており、退出法人率は前年と同水準の1.65%だった。

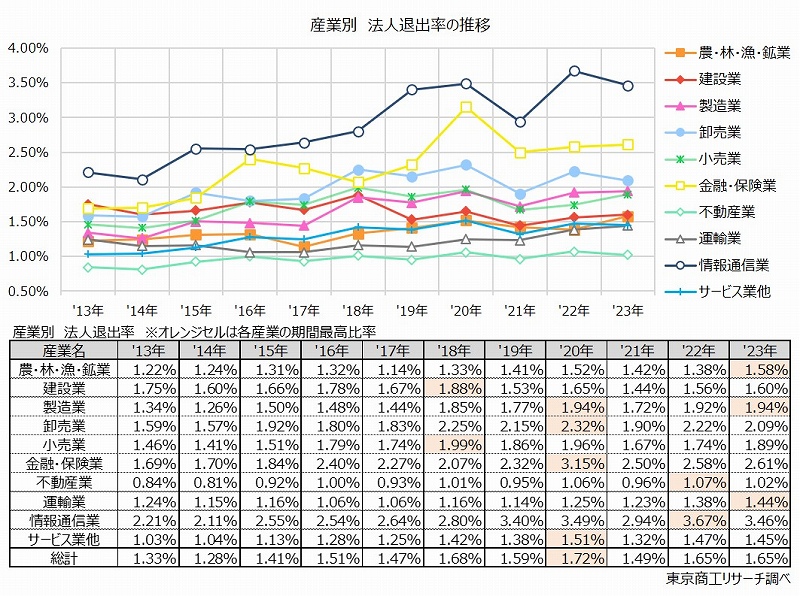

産業別の退出率トップは、情報通信業の3.46%で、次いで、金融・保険業2.61%、卸売業2.09%と続く。

コロナ禍の打撃に加え、物価高や人手不足などが追い打ちをかけ、「倒産」が急増し、退出法人数は増加した。だが、新設法人の増加で普通法人数は292万2,972社(2023年3月末、前年度比1.7%増)に増え、退出率は前年と変わらなかった。

「2024年版中小企業白書」(中小企業庁)によると、2022年度全業種の「廃業率」は3.3%で、前年の3.1%からわずかに上昇したが、2009年の4.7%をピークに低下傾向にある。こちらは「雇用保険事業年報」を基に事業所単位で集計しているが、本調査は「倒産」と「休廃業・解散」を企業単位で集計したもので、算出基準が異なる。

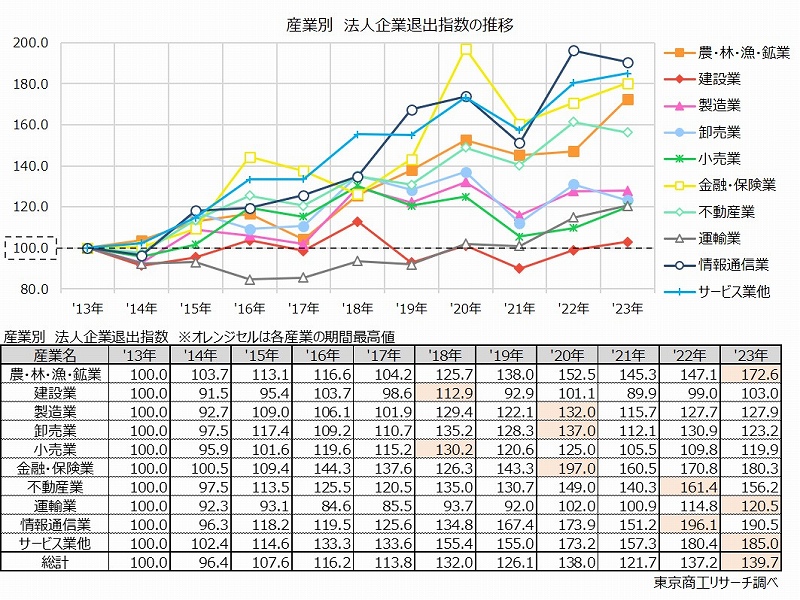

2013年の退出法人数を基準(指数=100)とした2023年の退出法人指数は139.7で、2013年以降の最高を記録した。普通法人の「休廃業・解散」は減少したが、コロナ禍の支援効果が一巡し、過剰債務を抱えた企業が債務を解消できず、「倒産」に追い込まれ、退出数が増えたとみられる。

産業別の退出法人指数トップは、前年と同じ情報通信業だった。前年からはやや低下したものの、2013年と比較した退出指数は190.5で、11年間で2倍近くに上昇した。

また、原材料費、物流費などのコストアップが経営の重しになっており、飼料や肥料を主に扱う農・林・漁・鉱業の退出指数は172.6で、前年より25.5ポイントアップと上昇幅が最大だった。

※本調査は、東京商工リサーチ(TSR)が保有する企業データベースから、「倒産(再建型を除く)」、「休廃業・解散」が判明した普通法人を抽出し、普通法人企業の「退出件数(倒産+休廃業・解散件数)」を集計・分析した。

※普通法人数は、国税庁「税務統計」から年度数値を抽出し、各対象年の退出率の母数とした。

2023年(1-12月)の退出法人数は4万8,444社 退出率は1.65%

2023年の普通法人の退出数(倒産+休廃業・解散件数)は、4万8,444社(前年比1.8%増)と2年連続で増加し、2013年以降の最多を更新した。前年まではコロナ禍で先行きの見通しが厳しい企業、代表者が高齢の企業の後継者難などで「休廃業・解散」が退出件数を押し上げていた。

2023年は、普通法人の「休廃業・解散」件数は減少したが、コロナ禍の資金繰り支援効果が希薄化し、さらに空前の物価高、人手不足など複合的な要因で「倒産」が大幅に増加し、退出法人数を押し上げた。2023年の普通法人の倒産は7,491件(前年比35.2%増)で、2017年(7,195件)以来6年ぶりに7,000件を上回った。

2023年の退出率は、前年と同水準の1.65%で、2013年以降では2020年1.72%、2018年1.68%に次ぐ3番目に高い水準だった。

産業別退出率 情報通信業が3%超で突出

2023年の産業別の退出率(普通法人全体に占める退出法人の割合)は、最高が情報通信業の3.46%で、唯一3%を超えた。ソフトウェア開発を中心とした情報通信業は、創業支援で小資本の新規参入が多いほか、市場ニーズや技術の変遷が早い。将来需要を見据えた戦略を立てられず、顧客獲得競争に敗れた企業を中心に淘汰され、退出率は高水準が続く。

次いで、金融・保険業の2.61%、卸売業の2.09%と続き、上位3産業の退出率は2%を超えた。

前年からの上昇幅は、農・林・漁・鉱業1.58%が0.20ポイント増で最も上昇した。燃料や肥料、飼料などのコストアップで、退出法人数は前年比17.3%増と突出し、退出率も大きく上昇した。

次いで、小売業1.89%の0.15ポイント増と続く。消費者に最も近く消費動向に左右されやすい小売業は、物流費や仕入価格の上昇を価格転嫁できない企業も多い。また、退出法人数の増加率でも、農・林・漁・鉱業に次ぐ9.1%増だった。母数の普通法人数は31万6,845社(前年比0.14%増)で伸び悩み、退出率が上昇した。

産業別退出指数 2023年は情報通信業が190.5で最高

2013年を基準年(指数=100)とし、退出法人数の推移を指数化した。

全産業の2023年の退出指数は139.7で、前年から2.5ポイント上昇し、2020年の138.0を上回り、2013年以降で最高になった。

産業別では、2023年のトップは情報通信業の190.5で、前年から5.6ポイント低下した。ただ、2013年との比較では退出法人数は1.9倍の高水準で推移している。ビジネス関連のソフトウェア開発やDXコンサル業など需要は高いが、ノーコード・ローコード開発プラットホームの普及でシステム内製化が加速するなど環境の変化が大きく、退出企業は増加傾向にある。

次いで、普通法人数と退出数がともに最多で、新陳代謝が激しいサービス業他が185.0、NISAなどで活発化する金融商品取引業などで新規参入、退出数が多い金融・保険業が180.3で続く。上位3産業の顔ぶれは前年と変わらなかった。

退出指数が最高を更新したのは、農・林・漁・鉱業、運輸業、サービス業他の3産業。

農・林・漁・鉱業は172.6で、前年(147.1)から25.5ポイント上昇と大幅に指数が上がった。

運輸業は120.5で、前年(114.8)から5.7ポイント上昇した。2019年までは震災特需や民間建設投資の高まりに支えられ、指数が100を下回っていた。コロナ禍以降は、荷動きの停滞や原油価格の上昇に加え、働き方改革による「2024年問題」で深刻な人手不足、人件費上昇に見舞われ、指数が100を超え、退出する法人が相次いでいる。

原料価格や燃料費、人件費などの上昇が中小企業の収益を圧迫している。こうした状況を受け、2024年上半期(1-6月)の倒産(負債1千万円以上)は4,931件(前年同期比21.9%増)と、年間1万件に迫るペースで推移している。政府は中小企業支援の方向性を経営改善や事業再生に舵を切り、企業は自立・自走が求められている。ただ、足元で過剰債務の解消にめどが立たない企業も多く、社会保険料・税金滞納に起因する倒産も急増している。支援の網からこぼれ落ち、経営再建が見込めない企業を中心に、2024年以降も法人の退出率は高水準で推移する可能性が高い。