上場ホテルの客室単価、 9割以上でコロナ前を超える 7‐9月期は 前年同期比で平均1.5倍に価格上昇

~ 上場ビジネス・シティホテル「客室単価・稼働率」調査 ~

株式上場するホテル運営会社13社(15ブランド)の客室単価と稼働率が、都心を中心にコロナ禍前とほぼ同水準まで回復したことがわかった。客室単価が2019年以降の5年間で、最高を更新したホテルもある。

日中関係の先行き不透明感が漂うが、春節を迎える2月初旬には中国からの訪日観光客数がコロナ禍前の水準に回復する可能性もあり、客室単価はさらに上昇する事態も想定される。

コロナ禍の移動制限が解消され、入国審査も緩和された。日本政府観光局によると、2023年11月の訪日外客数は2019年同月とほぼ同数の244万800人と、6カ月連続で200万人を超えた。2023年1月-11月の累計は2,233万2,000人にのぼり、2023年は2,500万人を上回ることが確実になった。

2023年7-9月期の客室単価は、コロナ禍前と比較可能な12ブランド(11社)で平均1万3,212円に上昇、コロナ禍で最安値だった2021年の平均8,320円から58.7%上昇した。

また、12ブランドのうち、11ブランドはコロナ禍前の2019年の客室単価も上回り、さらに上昇が見込まれる。客室稼働率(2023年7-9月期)は、12ブランドすべてで60%を超え、8ブランドは80%以上の稼働率と好調だ。インバウンド需要には長引く円安も追い風になり、2024年以降もホテルの客室予約は、国内旅行客と訪日観光客での争奪戦が激しさを増すとみられる。

※本調査は、国内の上場ホテル運営会社13社の客室単価と稼働率を集計した。調査は2023年9月に次いで2回目で、稼働率・客室単価は開示資料をもとに集計した。

※集計対象の企業・ブランドは以下の通り。

藤田観光(株)(ワシントンホテル)、東日本旅客鉄道(株)(ホテルメッツ、メトロポリタンホテルズ)、相鉄ホールディングス(株)(相鉄フレッサ・サンルート)、東急不動産ホールディングス(株)(東急ステイ)、(株)共立メンテナンス(ドーミーイン)、(株)グリーンズ(コンフォートホテル、ホテルエコノなど)、西日本鉄道(株)(西鉄ホテル)、ポラリス・ホールディングス(株)(ベストウェスタン)、大和ハウス工業(株)(ダイワロイネットホテル)、(株)西武ホールディングス(プリンスホテル)、阪急阪神ホールディングス(株)(阪急阪神ホテルズ)、三井不動産(株)(三井ガーデンホテル)、九州旅客鉄道(株)(THE BLOSSOMなど)

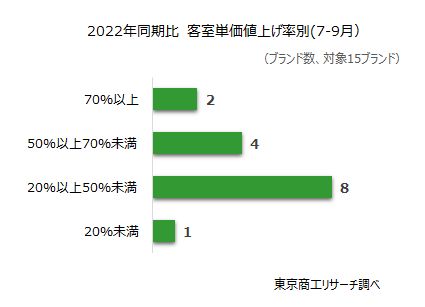

客室単価(前年同期比) 1.7倍以上の値上げも

2023年7-9月期と前年同期の客室単価を比較した。2期の比較可能な13社(15ブランド)は、すべて客室単価が前年同期より上昇した。

上昇率の最多レンジは、20%以上50%未満で8ブランド。以下、50%以上70%未満が4ブランド、70%以上も2ブランドあった。20%未満は1ブランドにとどまった。

前年同期は、外国人観光客の利用が限定的で、主力需要は国内の観光客が占めていた。上昇幅の最大はワシントンホテルなどを擁するWHG(藤田観光)で76.4%上昇した。

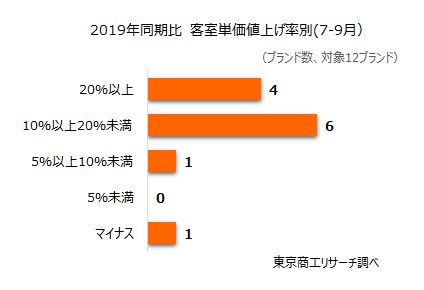

客室単価(2019年同期比) コロナ禍超えが顕著

コロナ禍前の2019年7-9月と2023年同期の客室単価を比較した。比較可能な12ブランド中、11ブランドで客室単価が上昇している。

コロナ禍前との上昇率で、最多レンジは10%以上20%未満の6ブランド。次いで、20%以上の4ブランドが続き、マイナスは1ブランドにとどまった。大半のホテルは、コロナ禍前よりも客室単価が大幅に上昇している。上昇幅の最大は、ホテルメッツ(JR東日本)で29.6%の上昇だった。

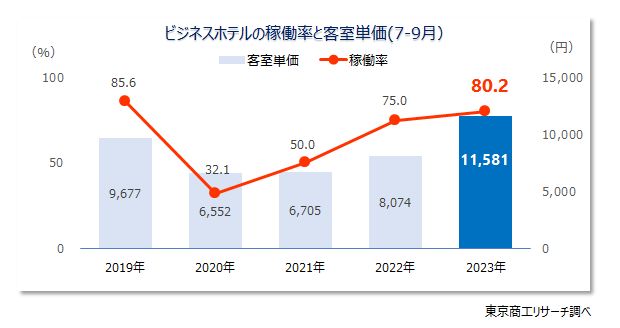

ビジネスホテル8ブランドの稼働率・客室単価、稼働率は2020年比で約50ポイント回復

コロナ禍前の2019年(7-9月)から、2023年同期までの稼働率、客室単価を比較した。

ビジネスホテルで、コロナ禍前と比較可能な8ブランドの稼働率は、最低は2020年(7-9月)の32.1%だった。一方、客室単価の最低も2020年が6,552円と最安値となった。

度重なる緊急事態宣言や行動制限などで稼働率は長く低迷したが、客室単価を抑えて営業を継続するホテルが相次ぎ、単価を押し下げた。

2023年は5月に新型コロナ5類移行で、旅行や出張等の国内需要が回復した。これに伴い2023年7-9月の客室単価は1万1,581円とコロナ禍前の2019年の9,677円も上回った。

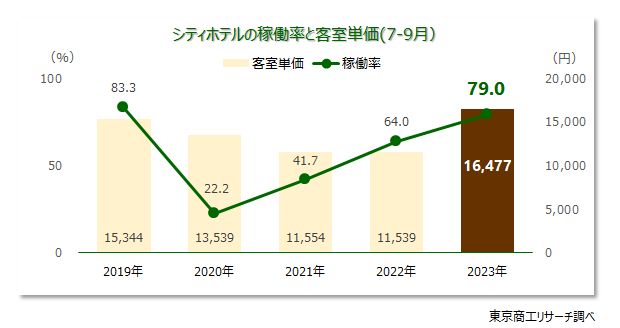

シティホテル4ブランドの稼働率・客室単価、稼働率は2020年比で約60ポイント回復

ファミリー層や観光利用が多いシティホテル4ブランドは、2020年7-9月の稼働率は22.2%と20%台まで低下した。コロナ罹患者の療養先として施設を提供したビジネスホテルに比べ、シティホテルの稼働率は大幅な落ち込みをみせた。

一方、2023年は2020年比で56.8ポイント改善し、稼働率は79.0%まで大幅に回復した。

客室単価は2022年7-9月に1万1,539円まで低下、2019年同期(1万5,344円)比で24.7%下落した。2023年の客室単価は1万6,477円で、コロナ禍前の2019年の1万5,344円を1,133円上回った。

(株)JTBは2023年12月20日、2024年の旅行動向見通しの推計を、2024年の訪日外国人客数を3,310万人(2023年予想2,520万人、2023年比31.3%増)と公表した。それによると過去最多だった2019年の3,188万人を3.8%上回ると予想している。

コロナ禍で大きな痛手を負ったホテル業界だが、2022年秋に外国人観光客の入国基準の緩和もあって観光需要が急回復し、都心部を中心にホテル稼働率は上昇した。ビジネスホテルは、行動制限の解除後の2022年7-9月期に客室稼働率75.0%まで回復、2023年同期も80.2%と高水準で維持している。

稼働率が上昇する一方、サービス従事者の人件費やエネルギー価格の上昇が重なり、客室単価は上昇を続けている。2023年7-9月期は、上場ホテル12ブランドのうち、11ブランドで客室単価がコロナ禍前(2019年同期)を超えた。観光・ビジネス需要の急回復や訪日外国人客数の急拡大で、ビジネスホテル、シティホテルの客室稼働率・客室単価の上昇は続きそうだ。

ただ、人手不足が解消されないまま、インバウンドが増え続ければ、オーバーツーリズムの再燃が懸念される。増え続けるインバウンド需要に向け、従業員の積極的な採用、賃金改定、定着率の向上など求められる水準は高く、ビジネスホテル、シティホテル業界の待遇改善は待ったなしになっている。

2024年1月1日、令和6年能登半島地震が発生した。今回、対象の上場13社中、「令和6年能登半島地震の影響に関するお知らせ」などを開示した企業はポラリス・ホールディングス(株)の1社。金沢市内でのホテルの影響について、人的・物的被害はないことを明らかにした。能登半島地震の被害が大きかった富山県、石川県内などの宿泊施設では予約のキャンセルが相次いでいる。突然の需要消失に見舞われ、施設の被害や交通網の分断などでこれまで盛り上がってきたインバウンド需要や国内旅行客の動向にどう影響するか。ホテル業界の業績に直結するだけに、地震の影響と復旧までのタイムテーブルが注目される。