2022年法人の市場退出率 1.65%で2年ぶり上昇 過去10年間、 情報通信業が退出率トップで推移

~ 「退出法人(倒産+休廃業・解散)」動向調査 ~

2022年(1-12月)に「倒産」や「休廃業・解散」で市場から退出した法人(以下、退出法人)は、全国で4万7,578件(前年比12.7%増)で、2年ぶりに増加した。普通法人全体(287万3,908件)に占める退出法人数の割合(以下、退出率)は1.65%で、前年から0.16ポイント上昇した。

実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済の本格化や物価高、人手不足によるコストアップなどで倒産が増加しているが、同時に、代表者の高齢化などによる休廃業・解散も増え、退出率を押し上げた。

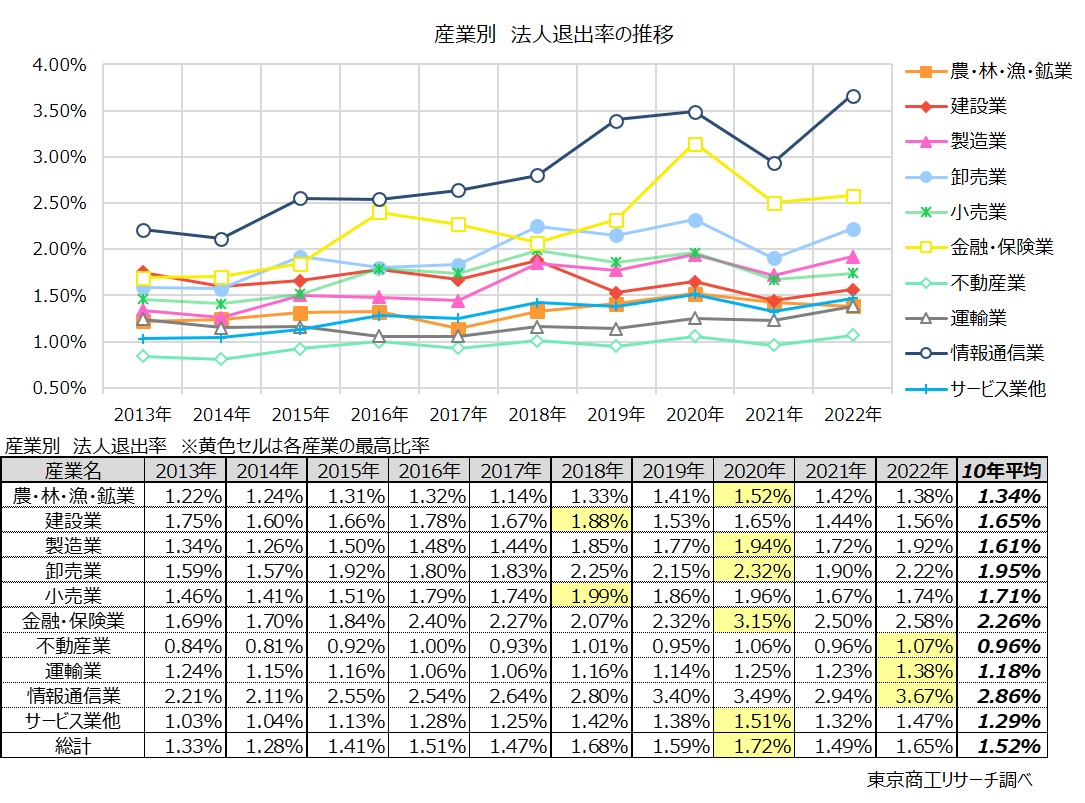

産業別の退出率は、最高が情報通信業の3.67%で、唯一3%を超えた。ソフトウェア開発が中心の情報通信業は、2013年から10年連続で最高を維持している。競合に加え、政府・自治体の創業支援で小資本での創業も多く、資金調達や市場分析、経営計画の甘さも背景にあるとみられる。

なお、中小企業庁の「中小企業白書」で公表された全業種の「廃業率」は3.3%(2020年時点)で、「雇用保険事業年報」をもとに事業所単位で集計している。本調査は、企業単位で退出法人数を集計しており、算出方法が異なる。

2020年はコロナ禍で旅客運送業や飲食料品卸売業など、様々な業種への影響が大きく、退出率は過去10年で最高の1.72%に達した。2021年はコロナ支援の浸透で、退出率は1.49%に低下した。

しかし、2022年は支援効果が薄れ、物価高騰や人手不足などが加わり、1.65%と再び上昇に転じた。2023年も物価高や人手不足の影響は引き続き強く、倒産だけでなく、後継者問題や将来の事業展開を描けない企業の廃業が加速し、退出率がさらに高まる可能性が強い。

※本調査は、東京商工リサーチ(TSR)が保有する企業データベースから、「倒産(再建型を除く)」「休廃業・解散」が判明した普通法人を抽出し、普通法人企業の「退出件数(倒産+休廃業・解散件数)」を集計・分析した。

※普通法人数は、国税庁「税務統計」から抽出し、各対象年の前年度(末締め)数値を退出率の母数とした。

2022年の退出法人数は4万7,578件 退出率は1.65%

2022年の退出法人数(倒産+休廃業・解散件数)は、4万7,578件(前年比12.7%増)だった。コロナ禍での政府や自治体、金融機関の資金繰り支援が奏功し、2021年の退出法人数は前年より11.7%減少した。だが、2022年は支援効果の一巡や物価高、経済活動の再開による人手不足も重なり、退出法人数は4万7,578件と、10年間では2020年(4万7,844件)に次ぐ二番目の水準だった。

2013年以降の10年間では、「倒産」は2019年まで中小企業金融円滑化法の効果が持続し、減少基調にあった。さらに、2020年以降のコロナ禍の支援効果で一段と減少した。

一方、「休廃業・解散」は増加をたどり、退出件数を押し上げた。代表者が高齢化するなか、後継者の育成や事業承継の準備が後回しとなり、事業継続を諦めたケースが多いとみられる。

2022年の法人退出率は1.65%で、前年の1.49%から0.16ポイント上昇した。2013年の退出率は1.33%だったが、コロナ禍に突入した2020年には1.72%に達した。2021年は資金繰り支援が浸透し、退出が抑制され退出率も一時的に低下したが、2022年は再び増加し、退出率も上昇に転じた。

産業別退出率 情報通信業が3%超で突出、次いで金融・保険業が2.5%

2022年の産業別の法人退出率(普通法人全体に占める退出法人の割合)は、最高が情報通信業の3.67%で、唯一、3%を超えた。ソフトウェア開発を中心とした情報通信業は、活発なDX投資などによりニーズが高い産業である。一方で資産背景が脆弱な新規創業が多く、将来の需要を見据えた戦略を確立できない企業を中心に淘汰が進み、10年連続で退出率が最高だった。

次いで、金融・保険業が2.58%だった。人口減少で競合が厳しい保険代理店を中心に、退出法人数が増えている。金融・保険業の退出率が最高だった2020年(3.15%)は、投資資産の管理を目的に設立された合同会社が、コロナ禍で清算する動きが顕著にみられた。

最も退出率が低いのは不動産業で、1.07%だった。10年平均は0.96%で唯一、1%を下回る。退出は2013年の2,403件から、2022年は3,879件と大幅に増えた(61.4%増)が、資格要件などの障壁も低く、仲介であれば設備投資もそれほど必要としないため、独立や新規開業数が多い。低金利を背景に不動産市況も活況なため、新設法人数が多く退出率は低水準で推移している。

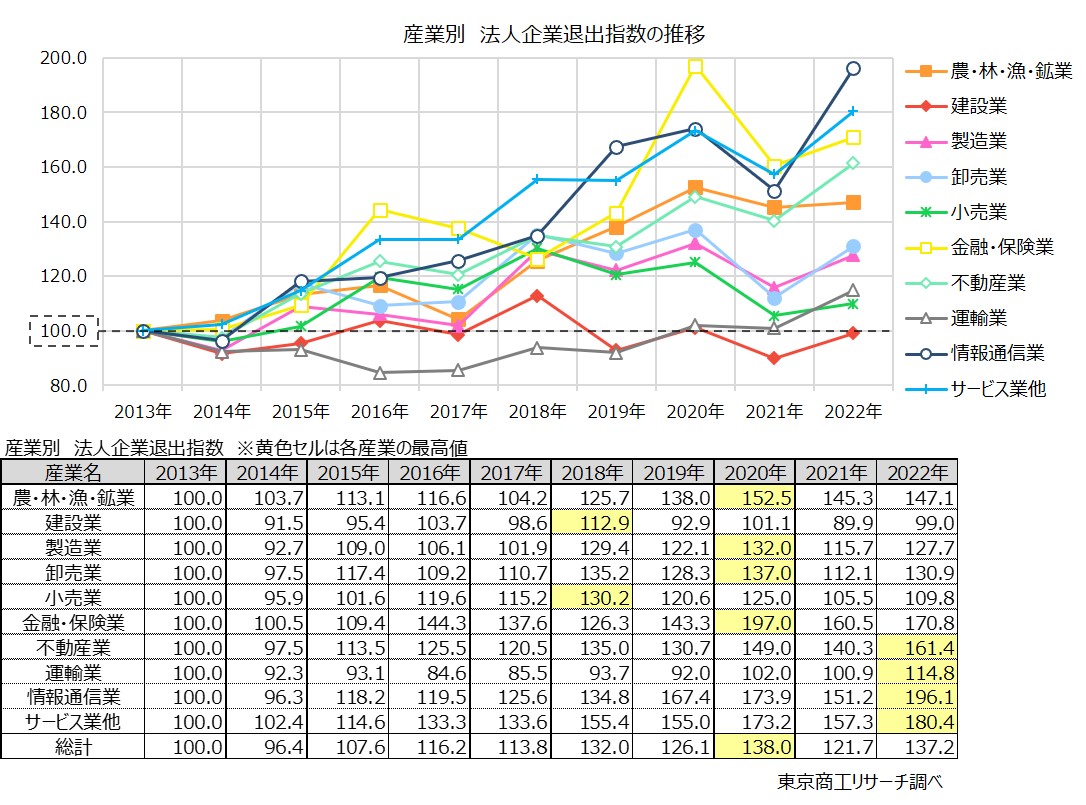

産業別退出指数 2022年は情報通信業が196.1で突出

2013年を基準年(指数=100)とし、10年間の退出法人数の推移を指数化した。

全産業の2022年の退出指数は137.2で、前年から15.5ポイント上昇した。10年間では2020年の138.0に次いで、2番目の高さとなった。

産業別では、2022年のトップは情報通信業の196.1で、2013年からの退出法人数は約2倍に増加した。ビジネス関連のソフトウェア開発やゲームアプリ関連業界などでの激しい競合環境の実態が浮き彫りになった。

次いで、新規開業が多い一方で、倒産や休廃業・解散法人が多く、入れ替わりが激しいサービス業他が180.4、退出率が情報通信業に次いで高い金融・保険業が170.8だった。

大半の産業で退出指数が上昇傾向を示すなか、建設業は2022年の退出指数は99.0で、唯一、100を下回った。10年間を通し概ね横ばいで推移しており、震災復興需要や都心部の再開発、低金利による民間建設投資などで退出が抑制されたとみられる。

運輸業は2017年までは退出指数が低下傾向にあり、2016年には10産業で最低の84.6をつけた。しかし、2018年以降は人手不足感の強まりなどから上昇傾向に転じた。2018年に時間外労働時間が規制される「2024年問題」関連の「働き方改革関連法」が公布、2019年から段階的に施行されている。運輸業の退出指数は2020年から100を超え、ドライバーの低賃金・長時間労働が常態化し、低収益から抜け出せない企業の退出が進んでいる。

物価高や人手不足が深刻化するなか、コロナ禍の出口戦略では経営の自立・自走が求められ、企業はアフターコロナに向けて動き出した。一方で、経営課題を解決できず、過剰債務を抱えたまま決断を先送りにするケースも多く、こうした企業の淘汰が進むことも懸念されている。

企業倒産は2022年4月から17カ月連続で前年同月を上回っている。2023年は1-8月累計で5,560件と、前年同期比37.4%増のペースで進捗している。2023年以降は倒産に加え、コロナ支援の終了を受けて廃業が増える可能性も高く、企業の市場からの退出は増加が続くと予想される。