解体工事業の倒産が最多ペース ~ 「人手と廃材処理先が足りない」、現場は疲弊~

各地で再開発が活発だが、解体工事を支える解体業者に深刻な問題が降りかかっている。

業界は、業者間の競争や廃材置き場の不足など潜在的な問題も浮上。財務的に対応余力が乏しい小規模業者は対応に頭を抱えている。

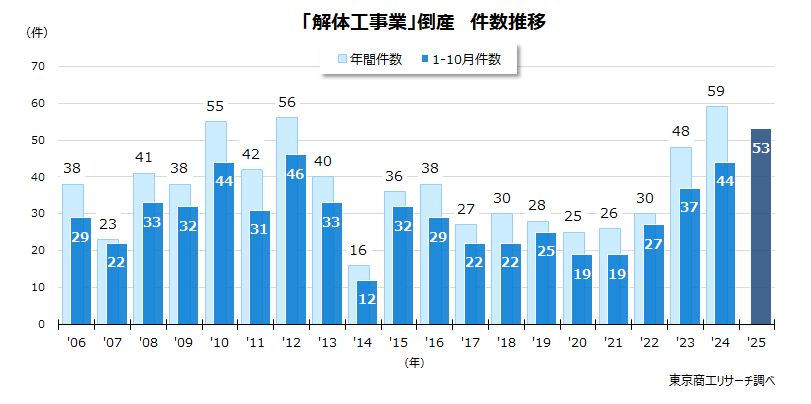

2025年1-10月の解体工事業の倒産(負債1,000万円以上)は、同期間では過去20年間で最多の53件(前年同期比20.4%増)に達した。このペースで推移すると、20年間で年間最多だった2024年の59件を抜いて、過去最多を更新する勢いだ。

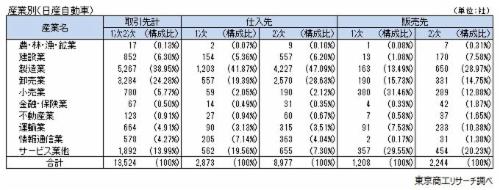

原因別では、受注不振(販売不振)が36件(前年同期比12.5%増)と7割近く(構成比67.9%)を占めている。形態別では、破産が52件(同98.1%)で、資本金別では個人企業を含む1千万円未満が41件(同77.3%)と約8割に達する。負債額では、10億円以上はなく、1億円未満が35件(同66.0%)だった。以上のことから、資金力の乏しい小・零細事業者の苦境が浮かびあがる。

地区別では、関東26件(構成比49.0%)、近畿11件(同20.7%)の2地区で約7割(同69.8%)を占める。

止まらない人件費高騰

国土交通省の「公共工事設計労務単価」(2025年3月適用)によると、全国平均の人件費は2万4,852円(2024年3月期比6.0%増)で、13年連続で引き上げられた。

資材高騰に加え、慢性的な人手不足を背景に労務費は高止まりしている。

東京建物解体協会の小野崎徹事務局長は、「若い人の働き方に対する意識が変わり、なかなか新入社員が集まらない声を聞く」と打ち明ける。現場の担い手が減り、解体業者は人手確保に頭を悩ませている。

また、コンクリート片など、廃材の処理にも頭を抱える。「工事手法の多様化などが重なり、都内では処理先の確保が難しいケースも少なくない。遠方の処理施設まで運搬すると、人件費や輸送コストの上昇にもつながる。処理が滞れば解体工事そのものの工程にも影響し、現場の作業がストップするケースもある」(小野崎氏)と、業界の抱える問題の根深さを語った。

建設需要は活発だが、その礎を作る解体工事業界で疲弊が進んでいる。町の再開発を担う重要な工程だが、中小・零細の解体工事業者は人手不足、資材や燃料費の高騰、そして廃材置き場に苦悩している。

賑やかな槌音の裏側で、解体業界の歪さがますます広がっている。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2025年11月20日号掲載「取材の周辺」を再編集)