「退職代行」による退職、大企業の15.7%が経験 利用年代は20代が約6割、50代以上も約1割

2025年 企業の「退職代行」に関するアンケート調査

「退職代行」業者から退職手続きの連絡を受けた企業は7.2%で、大企業は15.7%にのぼることがわかった。退職代行はメディアやSNSなどで取り上げられ、代行利用や退職のハードルが下がり、利用者も増えている。

だが、退職代行が広がる一方で、企業側も応募者の転職回数や職歴、リファレンスチェック(過去の職務情報の確認)など、採用時の“水際チェック“で防衛策を強化している。

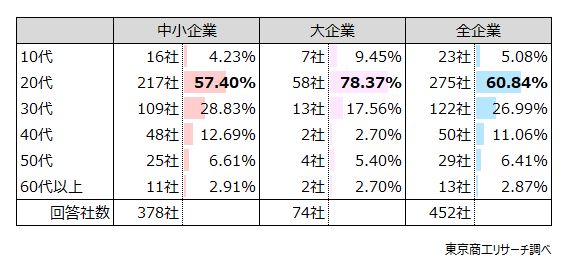

退職代行の利用者は、「20代」が60.8%、「30代」が26.9%で、ネットやSNSが身近なZ世代やミレニアル世代が中心だった。だが、50代が6.4%、60代以上でも2.8%の企業で利用され、幅広い年代に広がっている。

TSRは6月2日~9日、インターネットで「退職代行」についてアンケート調査を実施した。

2024年1月以降に、社員が「退職代行」業者を利用して退職したことのある企業は7.2%で、前回から2.1ポイント減少した。退職代行を利用した社員の退職で、3割(31.1%)の企業が「退職者の業務カバーで、従業員の残業が発生した」と回答。また、2割(20.8%)の企業では「応募者の転職回数や職歴をより厳格に見極めるようになった」と、突然の退職への対策を講じている。

マスコミやSNSで社名が拡散し、少額で退職時の煩わしさを省ける退職代行は、若年層を中心に利用への心理的ハードルは下がっている。ただ、安易な退職は良いことだけではなく、キャリア形成に悪影響を与えかねない部分もある。企業側は、人手不足でも採用時の条件をより厳格にしており、キャリアアップを狙った次の転職が難しくなる傾向も出てきた。

退職代行サービスの利用者は増えているが、一度立ち止まり将来設計を再確認するフェーズに入ってきたのかもしれない。

※2025年6月2日~9日、企業を対象にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答6,653社の回答を集計、分析した。

※資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義。退職代行に関するアンケートは2回目。

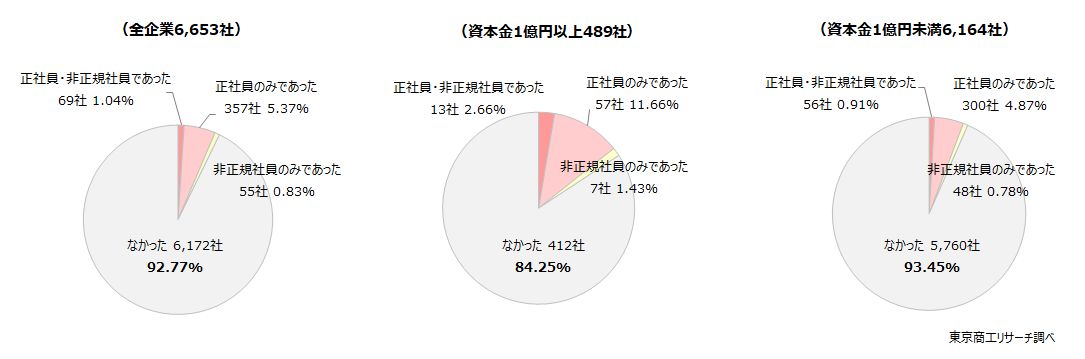

Q1.2024年1月以降、貴社では「退職代行」業者を利用した従業員の退職がありましたか?(単一回答)

◇全企業で7.2%、大企業は15.7%で経験

回答した全企業では、「正社員・非正規社員であった」1.0%(6,653社中、69社)、「正社員のみであった」5.3%(357社)、「非正規社員のみであった」0.8%(55社)で、これらを合計した「退職代行を活用した従業員の退職があった」企業は7.2%(481社)だった。

規模別では、大企業15.7%(489社中、77社)に対し、中小企業6.5%(6,164社中、404社)で、大企業とは2倍以上の開きがあった。

大企業で退職代行が増えたのは、母数が多いほか、福利厚生や退職手続きが整備されており、退職による影響が小さく、退職代行でもしがらみなく退職できる心理などが働いているとみられる。

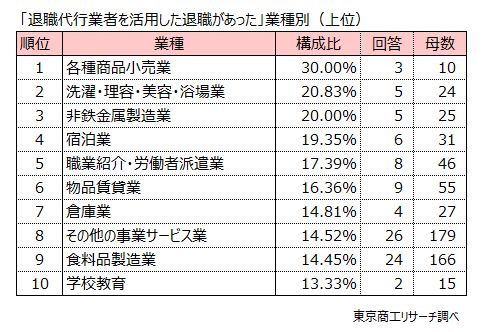

業種別 各種商品小売業が最多

Q1で退職代行を利用した従業員の退職があったと回答した企業の業種別(母数10社以上)は、最多が百貨店などを含む「各種商品小売業」の30.0%(10社中、3社)だった。

次いで、美容・理容業、クリーニング業などを含む「洗濯・理容・美容・浴場業」の20.8%(24社中、5社)。

消費者と直接対面する接客業や販売業、宿泊業など、BtoC業界での利用が多い。

Q2.退職代行を利用した退職者の年代は次のうちどれでしたか?(複数回答)

退職代行を利用した従業員の年代は、全企業で「20代」が60.8%(452社中、275社)で最多だった。次いで、「30代」が26.9%(122社)、「40代」が11.0%(50社)、「50代」が6.4%(29社)、「10代」が5.0%(23社)、「60代以上」が2.8%(13社)と続く。

「20代」と「30代」の利用が圧倒的に多く、退職代行を利用した退職の心理的ハードルは低下している。肉体的、精神的に困難な場合、無理に仕事を続ける必要はない。ただ、短期に複数回の離求職は、長期的なスキルの習得を妨げ、選考でチェックされるケースも想定される。安易な退職代行サービスの利用は、メリットだけではなく、デメリットも生じることを利用者は認識することが必要だろう。

Q3.退職代行を利用した従業員の退職により、貴社の業務に影響はありましたか?(複数回答)

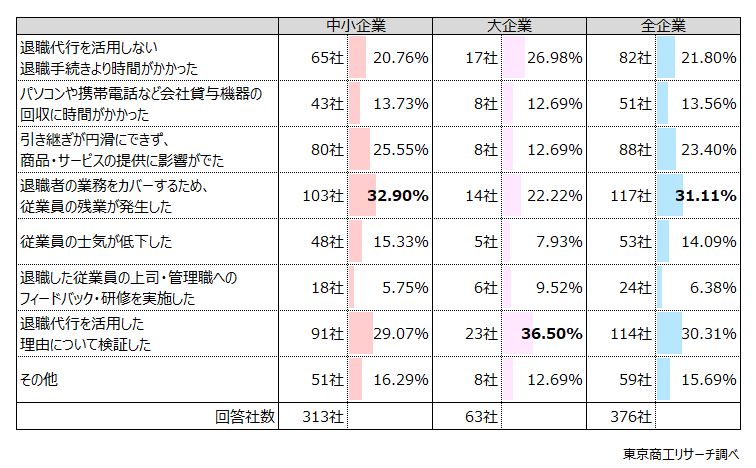

退職代行を利用した従業員の退職による業務への影響は、全企業で「退職者の業務をカバーするため、従業員の残業が発生した」が31.1%(376社中、117社)で最多だった。

次いで、「退職代行を活用した理由について検証した」が30.3%(114社)、「引き継ぎが円滑にできず、商品・サービスの提供に影響がでた」が23.4%(88社)、「退職代行を活用しない退職手続きより時間がかかった」が21.8%(82社)、「従業員の士気が低下した」が14.0%(53社)、「パソコンや携帯電話など会社貸与機器の回収に時間がかかった」が13.5%(51社)、「退職した従業員の上司・管理職へのフィードバック・研修を実施した」が6.3%(24社)と続く。

「その他」では、「退職代行を利用したことがある人物は今後採用しない」「営業先への謝罪など余計な手間がかかった」「士気の低い従業員だったため、まったく問題はなかった」など様々な意見があった。

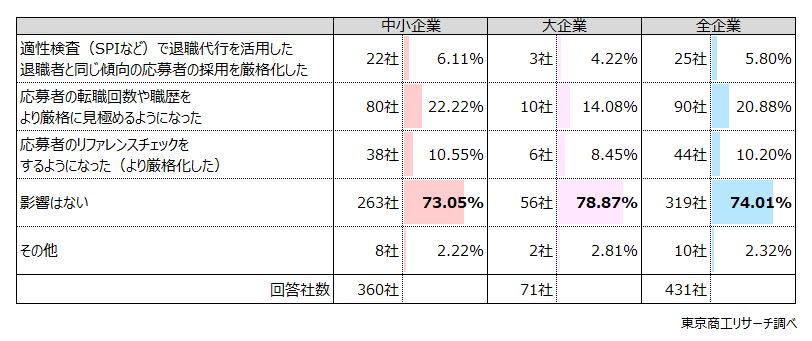

Q4.退職代行を活用した退職の経験は、その後の採用活動に影響を与えましたか?(複数回答)

その後の採用に与えた影響としては全企業で「影響はない」が74.0%(431社中、319社)で最多だった。次いで、「応募者の転職回数や職歴をより厳格に見極めるようになった」が20.8%(90社)、「応募者のリファレンスチェックをするようになった(より厳格化した)」が10.2%(44社)、「適性検査(SPIなど)で退職代行を活用した退職者と同じ傾向の応募者の採用を厳格化した」が5.8%(25社)と続く。