最低賃金の上昇、企業の15.9%が「許容できない」 規模・業種で差が広がる

~2023年「最低賃金引き上げに関するアンケート」調査~

厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月28日、 2023年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申を取りまとめた。目安額は前年度から41円上昇、全国加重平均で1,002円となった。賃上げの動きが加速するなか、東京商工リサーチ(TSR)が実施したアンケートでは、最低賃金の上昇に何らかの対策を取ると回答した企業が6割超(61.0%)にのぼった。また、約3割(27.7%)の企業は「最低賃金上昇の影響はない」と回答したが、一方で、1割(11.2%)の企業は「できる対策はない」と回答するなど、企業の置かれた状況は二極化が進んでいることがわかった。

来年度の最低賃金改定で許容できる上昇額について、「50円以上」の企業は50.6%(1,145社)、「50円未満」の企業は49.3%(1,114社)と拮抗。さらに、15.9%の企業が「許容できない(0円)」と回答した。ただ、企業は最低賃金以上の賃金を支払う義務があり、最低賃金の上昇には必ず対応しなければならない。

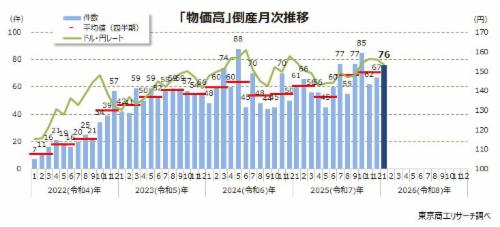

2023年は7月までに「人件費高騰」倒産が29件(前年同期ゼロ)発生した。物価高の影響もあり、最低賃金の引き上げを含む賃上げは企業の重要課題になっている。だが、業績アップが伴わない人件費上昇は、経営に深刻な打撃を与えかねない。既存の賃上げ支援策の周知だけでなく、実効性のある新たな制度の拡充も重要になっている。

※本調査は2023年8月1日~8月9日にインターネットによるアンケート調査を実施。有効回答4,885社を集計し、分析した。

※資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。

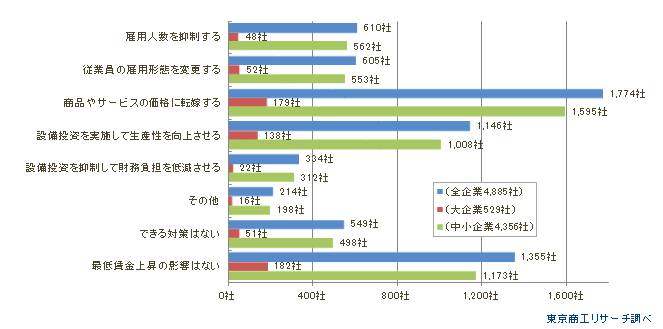

Q1. 最低賃金の上昇に、貴社はどのような対策を実施、または検討していますか?(複数回答)

「価格転嫁」が最多、できる対策は「なし」が1割

対策の最多は、「商品やサービスの価格に転嫁する」の36.3%(4,885社中、1,774社)だった。次いで、「設備投資を実施して生産性を向上させる」23.4%(1,146社)、「雇用人数を抑制する」12.4%(610社)の順。何らかの対策に言及した企業が61.0%(2,981社)に対し、「できる対策はない」は11.2%(549社)だった。一方、「最低賃金上昇の影響はない」は27.7%(1,355社)。全体では7割(72.2%)の企業が最低賃金上昇の影響に対応する必要に迫られている。

規模別では、「雇用人数を抑制する」は中小企業が12.9%(4,356社中、562社)で、大企業の9.0%(529社中、48社)を3.9ポイント上回った。「設備投資を抑制して財務負担を低減させる」も中小企業が7.1%(312社)に対し、大企業は4.1%(22社)と3.0ポイントの差がついた。中小企業ほど、コストカットによる余剰資金で人件費を捻出せざるを得ない状況が浮き彫りになった。

「影響はない」は、大企業の34.4%(182社)に対し、中小企業は26.9%(1,173社)だった。

Q2. 貴社で許容できる来年度(2024年度)の最低賃金(時給)の上昇額は最大でいくらですか?

「許容できない」が15.9%

今年度の最低賃金を基準に、来年度許容できる最低賃金の引き上げ額について、2,259社から回答を得た。

最低賃金の引き上げ幅は、2021年度が平均28円、2022年度が同31円、今年度が同41円だった。こうした状況下で、来年度に「50円以上」の最低賃金の上昇を許容できる企業は半数の50.6%(1,145社)だった。ただ、「50円未満」の企業も49.3%(1,114社)で拮抗している。また、「50円未満」の企業のうち、全体の15.9%を占める361社が「許容できない(0円)」と回答した。

規模別では、「許容できない」は大企業が11.9%(168社中、20社)、中小企業は16.3%(2,091社中、341社)で、4.4ポイントの差がついた。中央値はすべての規模で50円だった。

業種別(全企業、中分類、回答母数10以上)で、「許容できない」の最高は「農業」の41.6%(12社中、5社)。以下、「娯楽業」38.4%(13社中、5社)、「機械器具小売業」37.9%(29社中、11社)、「はん用機械器具製造業」27.5%(40社中、11社)と続く。

規模や業種によって、現状の最低賃金が上昇すると収益内で人件費の捻出が厳しくなる企業と、物価高への対策として賃上げに積極的な企業との二極化が広がっている。

都道府県別では、「許容できない」の割合の最高は、大分県の31.8%(22社中、7社)だった。以下、宮崎県28.5%(14社中、4社)、島根県25.0%(12社中、3社)と続き、上位は西日本地区が多かった。

TSRが8月に実施したアンケート調査では、企業の「賃上げ実施率」が最高の84.8%を記録した。ただ、物価高などを背景に、厚生労働省が発表した2023年6月の実質賃金は前年同月比1.6%減で、15カ月連続のマイナスとなった。物価の上昇に賃上げが追いつかず、個人消費や景気回復にも影響が及んでいる状況が見てとれる。

こうしたなか、2023年度の最低賃金の目安は全国加重平均で前年度比41円増の1,002円に引き上げられ、引き上げ率は4.3%に達した。ベースの金額が異なり単純比較はできないが、TSRが実施した賃上げアンケート調査(8月)での賃上げ率の中央値(3.5%)を0.8ポイント上回った。

最低賃金引き上げの「影響がない」と回答した企業が約3割(27.7%)を占め、今年度の最低賃金を基準にして来年度は「50円以上の余力がある」と回答した企業も半数(50.6%)を超えた。

一方、企業の15.9%は来年度の最低賃金上昇を「許容できない」と回答し、1割(11.2%)の企業は最低賃金上昇に「できる対策はない」とするなど、二極化が鮮明になっている。

通常の賃上げと異なり、最低賃金を上回る賃金支払いは企業の義務だけに、人件費の捻出に向け「価格転嫁」(36.3%)や「設備投資による生産性向上」(23.4%)などが、現実的な対応策になっている。企業の自発的な賃金引き上げを促すには、価格転嫁に向けたサポートや各種税の引き下げ、収益力を高めるための投資支援など、即効性のある対策が急務になっている。