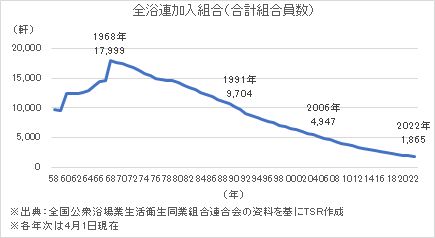

街の銭湯、ピークから1万6000軒減少

銭湯の数が大幅に減っている。ピークの1968年に1万7999軒を数えたが、その後は減少が続き、2022年は1865軒とピークから1万6134軒減少(89.6%減)した。廃業や転業が大半で、2021年度(4-3月)の銭湯の倒産は1件にとどまっている。ただ、ここにきて燃料価格や固定経費も上昇しており、廃業がさらに加速することも懸念される。

日本独自の文化を形成してきた銭湯。衛生水準の向上に大きく貢献したが、各家庭に風呂が普及したことや銭湯設備の老朽化、燃料高騰、後継者不足など経営環境は厳しさを増している。

銭湯のピークは1968年の1万7999軒

公共性の高い銭湯(一般公衆浴場)は、「公衆浴場法」により管理されている。入浴料金は「物価統制令」の対象で、各都道府県が料金の上限を決めている。また、浴場間に一定の距離が必要であるなど、設置に関する規制もある。一方、「公衆浴場確保法」に則り、各自治体で相違はあるが、水道料金の減免などの優遇措置を受けている銭湯もある。

「スーパー銭湯」や「健康ランド」は、「その他の公衆浴場」に属し、法律上は銭湯ではない。

全国の銭湯の9割以上が加入する全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会(全浴連)によると、銭湯は1968年に1万7999軒に達した。だが、高度経済成長で風呂が各戸に設置された団地や住宅が爆発的に増えると、次第に客数は減少。さらに常連客の高齢化が進み、高額な設備改修や更新費用もかさんだ。経営者の高齢化も追い打ちをかけ、廃業や転業が増えた。

軒数は1969年から減少をたどり、1991年に1万軒、2006年には5000軒を割った。一方、大型の健康ランドやスーパー銭湯が出現、賑わいをみせた。

「新型コロナウイルス」感染拡大も追い打ちをかけている。三密回避の広がりで「入浴客が約2割落ち込んだ」(銭湯の関係者)。銭湯の廃業は歯止めがかからず、2022年は1865軒と53年連続で減少した。ピークからは10分の1にまで減った。

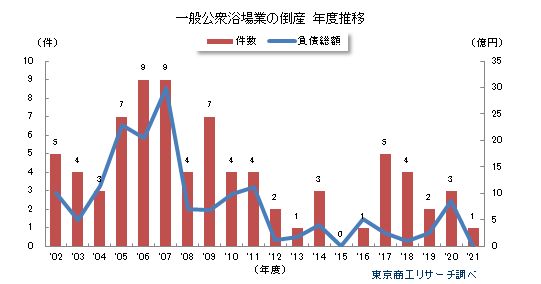

倒産は1件にとどまる

廃業に歯止めがかからない一方で、2021年度の銭湯(一般公衆浴場業)の倒産(負債1000万円以上)は1件だった。新型コロナ関連の資金繰り支援策の効果もあるが、銭湯を運営する事業者の多くは個人経営で、先行きを見越し、体力のあるうちに廃業や転業の苦渋の選択をしているようだ。

また、事業者の多くは不動産を所有しており、銭湯の資産を活用して不動産賃貸業などへ転業するケースも多いようだ。

銭湯の過去20年間の倒産は、2006年と07年の9件がピークで、10件を上回っていない。

燃料や電気代高騰で廃業加速も

円安やロシアのウクライナ侵攻の影響で燃料の重油やガスなどが高騰している。銭湯は入浴客数に関係なく、一定の固定費が掛かる。この経費が燃料高騰などで上昇し、銭湯の経営を圧迫している。

銭湯の主な収入(売上高)は入浴料だ。入浴料は銭湯業者が独自で決められず、各都道府県が金額の上限額を決めている。全浴連によると、入浴料の最高は大阪府と神奈川県の490円。最低は佐賀県の280円となっている(いずれも2022年4月22日現在)。一方、スーパー銭湯などは各事業者が自由に利用料金を決定できる。

銭湯の入浴料は、審議会などの議論を経て決定されるため時間がかかる。現在のように燃料高騰が急速に進むと、入浴料と燃料費のギャップが拡大し、経営悪化に拍車をかける。また、値上げ幅が大きいと固定客の足が遠のき、入浴客の減少につながりかねない。

全浴連の担当者は、「(燃料高騰が続くと)廃業の増加に繋がると危惧している。利益の落ち込みで経営者の心が折れるかもしれない」と事態を心配気に見守る。

「常連さんやお年寄りが楽しみにしているから辞められなかったけれど、これ以上運営を続けることができなくなった」

今年中に廃業を予定する銭湯の経営者は、東京商工リサーチ(TSR)の取材に苦しい胸の内を吐露する。

◇ ◇ ◇

いまのペースで廃業が続くと、2032年には全国の銭湯は1000軒を下回る可能性がある。 1982年、銭湯を維持する目的で「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」が施行された。第三条は「国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない」と定めている。銭湯文化を絶やさないためにも、行政は見守るだけでなく、地域活性化にもつながる役割を担うことが期待される。

最近の銭湯は、サウナ施設を設け、「サ活(サウナ活動)」ブームを追い風にしているところもある。高齢化社会を迎え、地域に根ざす「ふれあいの場」としての役割も期待される。

銭湯の廃業を防ぐには、存続に努力する銭湯へのきめ細やかな支援も必要だ。都道府県に任せるだけでなく、国の後押しも必要かも知れない。