破産手続きの「取消」、10年間で12件

2017年度の企業倒産8,367件のうち85.5%(7,159件)を破産が占めている。一方、破産手続開始を受けながら、何らかの理由で「破産取消」となるケースもある。「破産取消」となった法人は、10年間(2009年4月~2018年4月)で12社あった。直近5年間の6社をみると、2社は破産前の役員が引き続き役員として事業を継続、1社は全役員を入れ替えて事業を継続している。だが、残り半数の3社は法人を清算、または事業を停止している。破産が取り消されても事業再建は難しいようだ。

東京商工リサーチ(TSR)が官報や関係者へ取材をしたところ、直近10年の「破産取消」は12社が判明した。このうち、直近5年間で6社の破産開始決定が取消されていた。業種は不動産管理やシステム開発、墓地管理などだった。

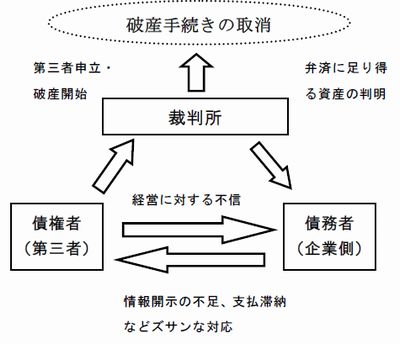

法人破産は、会社の代表者が申し立てる自己破産のほか、代表者が不在で取締役決議が得られない場合に行う準自己破産、取引先等の債権者が申し立てる第三者破産があり、「破産取消」の6社のうち、自己破産は2社、債権者による申立が4社と半数以上を債権者からの申し立てが占めた。こうした企業の関係者に取材すると、破産取消の背景には代表者の自社資産への理解力の欠如や、債権者への情報開示をめぐる問題、親族間での経営方針の相違などが浮かび上がってくる。

秘密の借金で親族が対立

都内に本社を置く不動産投資・管理業務を手掛けるA社は、2013年11月に破産手続開始決定を受けた。そして、1年後の2014年11月に取消となった。A社は、2012年1月まで代表取締役を務めていた女性社長と娘2人の3名が取締役に名を連ねていた。

A社の関係者が内情を語った。「破産手続開始に至った経緯は、社長が誰にも相談せず会社名義の不動産を抵当に入れ、会社の運営と関係のない目的で知人から数千万円程度の融資を受けていたこと。しかし、返済メドが立たなくなり、債権者の知人が破産を申し立てた。会社で所有する不動産の担保設定の正当性をめぐり娘と代表者、債権者が三竦みで対立し、裁判で争われた。その後、会社名義の物件を知人の債権者に売却する形で落着き、破産手続が取消となった」。

2018年4月24日現在の商業登記簿では、娘2人はすでに2015年10月に取締役を辞任。女性代表も2016年4月に代表取締役を辞任し、別の男性が代表取締役に記載されている。

前出の関係者は、「娘たちは取締役を辞任した時点で、母親は建物の管理業務から離れた時点で、それぞれ会社と関係が切れた」と語る。さらに「会社は今、休眠状態。母親が向こう見ずに多額の融資を受けなければ、こんなにゴタゴタすることはなかったのに」と当時を振り返り、小さく溜息をついた。

資産売却で破産手続を取消

東日本で漁船を所有し、親族で漁業を営んでいたB社。2012年4月に株主総会で解散を決議し、2年後の2014年5月に清算人が破産を申し立てた。破産管財人に選任された弁護士によると、一旦は破産手続開始となったが、残った漁業設備等の資産を売却したところ資産超過で申立から3カ月後に手続開始が取り消された。破産管財人は「債務が比較的少額で漁船などの売却額が想定を上回ったため、(破産手続)取消となった。こんなケースは初めて」と話す。

債権者が破産申立

ずさんな資産管理が露呈し、債権者が財産隠匿を疑い破産を申し立てたケースもある。

西日本にある墓地の管理・開発、墓石や仏具販売を行っていたC社。2017年7月、売掛金を回収できなかった債権者が社長と連絡がつかなかったため破産を申請した。破産管財人によると、「(破産手続きの中で)C社には債務を弁済できる資産が残っていることが判明、取消になった」と説明する。C社は今も新規の墓地開発費用や墓地運営コストが経営を圧迫するなど経営に余裕はなく、「C社の意向もあり事業を継続したが経営状況は厳しい。債権者に誠実に返済しないと、また同じことが起きかねない」と指摘する。

関東のD社も買掛金の支払いに応じず、社長が失踪した。業を煮やした取引先が破産を申し立て、2015年12月破産手続きが開始された。だが、2016年4月に取消決定を受けた。D社がなぜ「破産取消」になったのか。詳細を知る人は見当たらない。

代表が組合を私物化

東日本で外国人実習生を受け入れていたE協同組合。2007年の設立から約10年、外国人実習生を受け入れ、近郊で実習機会を設けていた。だが、事業は続けていたが、総会を開かず組合運営に関して理事間で情報を共有する機会がなかった。そうした中、2017年2月に理事長による使途不明金の疑惑と総会に未承認で得ていた役員報酬の存在が発覚した。理事らが予算の健全な執行を求め、同年4月、理事長に総会開催を要請したが、理事長は総会招集を拒み続け、総会成立を逃れるため組合の破産を申し立てた。これを不服とした理事らが即時抗告した。2カ月後の同年6月、破産手続開始は退けられたが、以後は組合活動を中止し、現在は休眠状態にある。

多岐に渡る“破産手続取消”ケース

ある企業の管財人を務め、後に「破産取消」を経験した弁護士によると、1件の支払への不誠実な対応から、債権者が債務者に不信を抱き、第三者破産を申し立てるケースは「十分あり得る」と指摘する。

「破産取消」となった企業に共通するのは、代表者がステークホルダーとの情報共有に何らかの問題を抱えていた点だ。

大企業に比べ、小・零細企業は「債務者の資産を債権者側が把握することは難しい面もある」(前出の弁護士)。株式を公開していない企業でも、取引の円滑化には債務者が債権者に資産や経営状況を積極的に開示するなど、コミュニケーションが欠かせない。

債権者も日頃から取引先の動向をチェックし、必要があれば情報の開示を求める姿勢も必要だろう。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2018年5月25日号掲載予定「Weekly Topics」を再編集)