「暴力団排除条例」施行後の取り組みに関する企業アンケート調査

暴力団への利益供与を禁じた「暴力団排除条例」(以下、暴排条例)が全都道府県で施行されて、10月で丸5年を迎えた。暴排条例は暴力団の資金源を断つことが目的で、暴力団の資金獲得への寄与は社会的に許されない。

企業は、暴力団など反社会的勢力からの不当要求を排除し、一切の関係遮断を求められている。違反すると場合により社名公表を含むペナルティーを科せられ、信用失墜が避けられず経営への大きなリスクになる。こうした動きを背景に、企業側でも自社ホームページで反社会的勢力との関係遮断を宣言したり、契約書面に「暴力団排除(暴排)条項」を盛り込むなど、暴排意識が根付きつつある。

しかし、今回のアンケート調査では中小・零細企業で暴排対策を講じていない企業が約5割を占めた。「警察対暴力団」から「社会(市民)対暴力団」へ意識が変わる一方、企業側の意識の遅れは深刻で、暴排意識の徹底が急務になっている。

- ※本調査は2016年9月20日~9月30日にインターネットによるアンケートを実施し、有効回答を得た4,461社を集計、分析した。

暴排条例はほぼ浸透

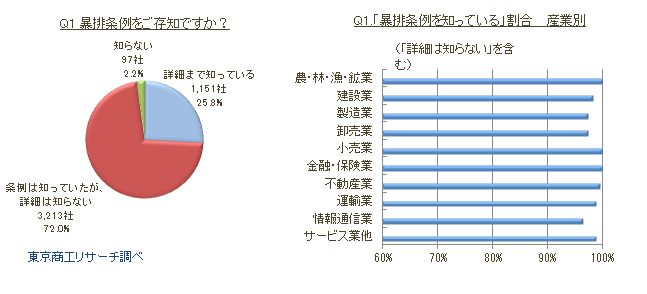

Q1.「暴排条例」をご存知ですか?

暴排条例について、「知っていたが詳細は知らない」が3,213社(構成比72.0%)と最も多く、次いで、「詳細まで知っている」が1,151社(同25.8%)、「知らない」が97社(同2.2%)と続いた。詳細な内容は別にして暴排条例を「知っている」が97.8%と、同条例が普及していることが分かった。

産業別では、詳細な内容は別にして暴排条例を「知っている」は、全産業で90%以上の認知度で、社会的な啓蒙・啓発活動の成果を反映した結果となった。なかでも、農・林・漁・鉱業、小売業、金融・保険の3産業は100%で、浸透ぶりが際立った。

一方、情報通信業は96.3%、製造業と卸売業は各97.2%だったほか、建設業が98.1%、運輸業も98.6%で、業界としての浸透に課題を残す格好となった。

約9割が反社会的勢力からのクレームなし

Q2.過去に(暴力団などの)反社会的勢力からクレーム等を受けたことがありますか?

過去に反社会的勢力からクレーム等を「受けたことが無い」が2,430社(構成比54.5%)と最も多く、次いで「受けたことはないが、社外への相談ルートを確保している」が1,424社(同31.9%)だった。全体で「受けたことが無い」は9割近く(同86.4%)に達した。

一方、「受けたことがあり、相談した」が295社(同6.6%)、「受けたことがあるが、特に対応しなかった」が157社(同3.5%)、「受けたことがあるが、相談していない」が149社(同3.3%)だった。クレームを「受けたことがある」は約1割(601社、同13.4%)で、「対応しなかった」または「相談していない」は6.8%だった。

クレームを「受けたことがある」601社を産業別でみると、不動産業が21.6%(32社)と最も多く、次いで、小売業20.3%(44社)、建設業19.7%(151社)と続く。業種により反社会的勢力と関わりに差があると同時に、企業側へのバックアップの必要性も浮き彫りとなった。

暴排への取り組み 製造業や卸売業で遅れ

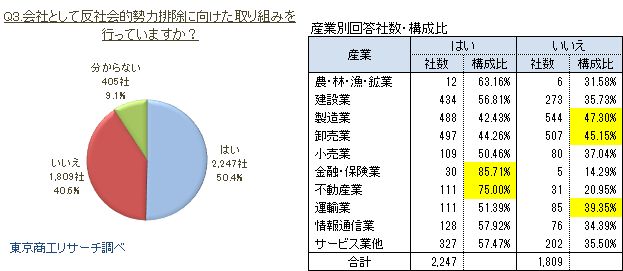

Q3.会社として反社会的勢力の排除に向けた取り組みを行っていますか?

排除対策への取り組みでは、「はい」(取り組んでいる)は2,247社(構成比50.4%)だった。産業別の構成比では金融・保険業(同85.7%)、不動産業(同75.0%)で取り組みが進む一方、製造業(同42.4%)、卸売業(同44.2%)では4割にとどまり、温度差が大きかった。

一方、「いいえ」(取り組んでいない)は1,809社(同40.6%)で、製造業(同47.3%)、卸売業(同45.1%)で、反社会的勢力の排除に向けた取り組みが遅れている。

業界の取り組み 卸売業と製造業で遅れ

Q4.所属する業界団体で反社会的勢力の排除に向けた取り組みを行っていますか?

「はい」(取り組んでいる)は1,893社(構成比42.4%)で、4割にとどまった。ただ、金融・保険業(同77.1%)、不動産業(同73.6%)は7割を超え、意識の高さが際立っている。

一方、「いいえ」(取り組んでいない)は513社(同11.5%)にとどまった。だが、業界団体の反社的勢力の排除への取り組みを「分からない」が1,531社(同34.3%)あり、業界団体の取り組みの浸透に課題を残している。営業面で外部と接触する機会の多い金融・保険業、不動産業に比べ、接触の機会が少ない卸売業や製造業は、業界としての取り組みが遅れているようだ。

「取引先をチェックしていない」が約4割

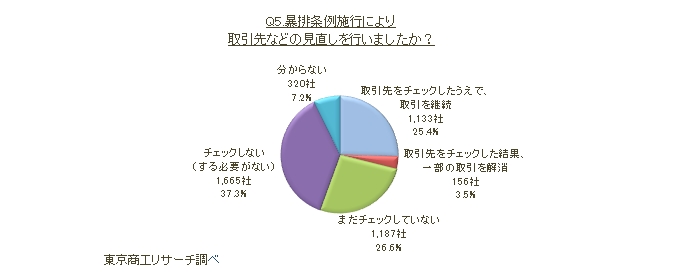

Q5.暴排条例施行により取引先などの見直しを行いましたか?

暴排条例の制定にも関わらず、取引先を「チェックしない(する必要がない)」が1,665社(構成比37.3%)で、「まだチェックしていない」の1,187社(同26.6%)を合わせて63.9%が取引先をチェックしていないことがわかった。暴排条例は認知されているが、実務面では活用されていない現状が浮き彫りになった。こうした実態について、民事介入暴力対策に詳しい弁護士は「反社と無縁という油断が取り返しがつかない事態を招きかねない」と指摘している。

一方、「取引先をチェックした」は1,289社(同28.9%)で約3割にとどまり、さらに踏み込んで取引を解消したことのある企業は156社(同3.5%)だった。

取引先が反社会的勢力かの区分は実際には難しいが、「反社リスク」が経営に及ぼす悪影響は認識すべきだ。

取引先の定期的な見直しは約4割

Q6.質問5で取引先の見直しを行った方(1,289社、うち上場企業31社)に伺います。その後、見直しは定期的に行っていますか?

取引先の見直しを定期的に「行っている」は522社(構成比40.5%)だった。このうち未上場企業では約4割(1,258社中498社、構成比39.5%)、上場企業が約8割(31社中24社、同77.4%)と差が大きかった。

質問5とあわせ、専門家は「(反社会的勢力を)過小評価し過ぎ」と警鐘を鳴らしている。

定期的な見直しの必要性は認識していても、業績を最優先している姿が透けて見えるが、当事者が認識しないまま反社活動を助長している可能性を認識すべきだろう。暴排条例では事業者に、契約相手方が関係者か確認することを義務付けており、最低でも一通りの洗い出し作業は必要だ。

暴排条例の影響は「全くない」が8割

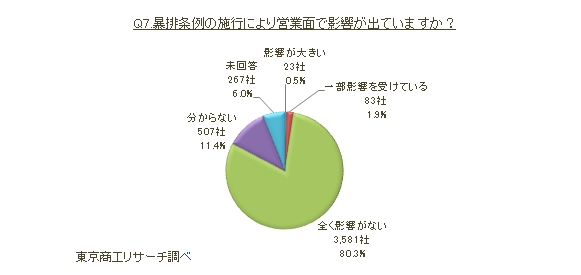

Q7.暴排条例の施行により営業面で影響が出ていますか?

全国規模での暴排条例施行から5年経過したが、営業面で「全く影響がない」は3,581社(構成比80.3%)だった。

一方、「一部で影響を受けている」83社(同1.9%)、「影響が大きい」は23社(同0.5%)だった。なかでも、「金融・保険業」(同11.4%)と「不動産業」(同9.4%)では、影響を懸念する声も聞かれた。

「警察OBや暴対法に強い弁護士と顧問契約を結んだ」(東京、金融・保険業)や「危機管理対策室を設けた」(大阪、不動産業)など、自衛手段を講じる企業もあった。ただ、こうした意識の高い企業は少数で、全体的には経営に影響がない事で対策を講じない企業が多いようだ。

「反社リスク」は約7割が認識

Q8.これまで反社会的勢力と企業の関係に関する報道を受けて、「反社リスク」を経営に影響するものと捉えてきましたか?

反社リスクと「捉えてきた」は1,696社(構成比38.0%)、「報道等をきっかけに捉えるようになった」は1,371社(同30.7%)で、合わせて約7割が上場、未上場に関係なく、反社リスクの経営への影響を認識している。

だが、質問3「会社として反社会的勢力の排除に向けた取り組みを行っていますか?」で、「はい」は約5割に過ぎない。関係者は「反社会的勢力は虎視眈々と付け入るすきを狙っている。不当な要求等があっても断固とした強い姿勢で対処して欲しい」と訴えている。企業側の反社会的勢力排除への認識と行動とのギャップを、どう埋めるか大きな課題として浮かび上がっている。

反社対応の見直し「特にない」が5割を占める

Q9.各種報道等を受けて自社における反社対応について見直しを検討した項目があれば、選択して下さい(複数回答可)

反社対応の見直しが「特にない」は2,204社(構成比49.4%)で最も多く、「新規取引先との契約や審査方法の見直し」が1,387社(同31.0%)、「既存取引先の再審査(見直し)」が646社(同14.4%)と続く。「反社企業と判明すると即取引をやめている」(大阪、卸売業)、「まともな商売で業界に入り込む余地がない」(東京、卸売業)などの強気の意見がある一方、「どこが反社か警察に相談しても判明せず運用の限界を感じる」(岩手、小売業)、「実例や実害がなくピンとこない」(千葉、不動産業)との率直な意見もある。

自衛策は契約書への「暴排条項の記載」

Q10.反社会的勢力への対応として、貴社で該当する項目を選択して下さい(複数回答可)

「契約書等への暴排条項の導入」が2,219社(構成比49.7%)で断トツだった。次いで、「取引相手等が反社会的勢力かの審査の実施」が767社(同17.1%)、「基本方針を示し、社内外に宣言」が657社(同14.7%)、「社外の研修会や講習会の受講」が626社(同14.0%)と続く。

自衛手段では契約書に「暴排条項の導入」を入れた企業は多いが、さらに踏み込み「自社で反社データベースを構築」(沖縄、卸売業)や「社外専門機関と緊密な連携関係を構築」(福岡、製造業)などの企業もあった。

Q11.その他に反社会的勢力への対応について何かございましたら、ご自由にお書き下さい。

・「自社の取り組みが遅れている印象を受けた。そのような組織とのつながりが無いことが原因だろう。今後の取り組みとしたい」(富山、不動産業)

・「反社チェックは本当にできるものか?」(東京、情報通信業)

・「脱退者の取り扱いが不明瞭」(和歌山、建設業)

・「いざ巻き込まれた場合、相談する窓口が県の機関以外、承知していない。これだけでよいのか心配している」(長野、卸売業)。

・「新規取引は安心できない場合、調査機関で調査をしてから取引している」(東京、卸売業)

・「販売先に直接確認したり、大口の仕入先はHP等で確認するのが精一杯。それ以上のことは実際には難しい」(静岡、卸売業)

・「中小規模の会社にとってどこまで対応すべきか、どのような仕組みを導入すべきか、社内リソース、コストの問題もあり悩ましい」(千葉、製造業)

・「反社かどうかのチェック(新規・既存)が出来るデータベースなどあるのか」(大阪、運輸業)

・「反社との関係が少しでも疑われると社会的信用を失墜し、経営上、大打撃を受けることが必至。現状は管理部門を中心に新規・既存を問わず取引先のネガティブ情報の収集に努め、契約書類へ暴排条項を記載している」(千葉、製造業)

全国規模で暴排条例が施行され、5年が経った。暴排意識は上場、未上場を問わず浸透しているが、具体的な対策を講じている企業は約5割に過ぎないことがわかった。

関係者は「暴力団との関わりを知らなかったでは済まなくなった」と言い切る。同条例は反社会的勢力と社会との完全な遮断を目的にしている。反社会的勢力の排除を遮ることは許されず、「ペナルティーとしてそれ相応の責任を負ってもらう必要がある」との指摘もある。

反社会的勢力への利益供与と判断されると、公安委員会から『関係遮断』の勧告を受け、最終的に勧告に従わなければ社名が公表される。この場合、取引先や金融機関も契約書の暴排条項に基づき取引を停止する可能性がある。また、罰則(「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」)も科せられると事実上、「反社会的な企業」と認識され企業の存続そのものも難しくなる。

関係者は「東京五輪・パラリンピックに向け、反社会的勢力が介入する恐れがこれまで以上に高まっている」と、企業側にさらなる注意を呼び掛けている。

今回のアンケートでは、暴排に対する企業側の対策の遅れ、社会との認識のズレも浮き彫りになった。国(行政)、警察、業界団体は一体となって企業に具体的な対策と同時に、意識付けが求められている。