「雇調金」不正受給 倒産率は平均の約31倍 不正公表1,699件、サービス業他が45%

2025年4月 「雇用調整助成金」不正受給公表企業 調査

全国の労働局が4月30日までに公表した「雇用調整助成金」(以下、雇調金)等の不正受給件数は、2020年4月からの累計が1,699件に達した。不正受給総額は551億6,918万円にのぼる。

2025年1-4月の公表件数は累計154件で、月平均は38.5件となり前年の52.0件を13.5件下回る。

4月の公表は14件で、2022年6月以来、34カ月ぶりに20件を下回った。新型コロナウイルスの5類指定から2年が経過し、不正受給の公表は落ち着きつつある。

2025年の公表件数は小康状態にあるが、3月は65件と高水準だった。また、2月25日公表の結婚式場運営のアルカディア(株)(TSRコード:930096622、福岡県)は、不正受給金額が歴代3位の10億1,896万円にのぼった。同社は元社長らが詐欺容疑で逮捕され、3月21日に破産開始決定を受けた。突然の事態に、予定していた挙式が取りやめになりマスコミでも大きく報じられた。

不正受給が公表された1,699件のうち、倒産したのは100件に達した。これは全体の5.88%で、東京商工リサーチが今年2月に発表した「倒産発生率0.19%(2024年)」の31倍にあたる。

不正受給の発覚に伴い助成金の返還だけでなく、取引先や金融機関の信用を喪失したことで、事業継続の断念に追い込まれる企業が今後も現れる可能性は高い。

コロナ禍の雇用維持のため、迅速な雇調金支給のために手続きを簡素化した特例措置が講じられた。この特例措置を狙った不正受給は明白なコンプライアンス(法令順守)違反だ。社会保障制度の公平性を保つためにも、支援を逆手に取った不正受給の摘発は今後も徹底すべきだろう。

※ 本調査は、雇用調整助成金、または緊急雇用安定助成金を不正に受給したとして、各都道府県の労働局が2025年4月30日までに公表した企業を集計、分析した。前回調査は3月21日発表。

雇調金等の不正受給公表は累計1,699件、2025年3月は8カ月ぶりに60件台

全国の労働局が公表した雇調金等の不正受給は、2020年4月から2025年4月30日までの4年間で1,699件に達した。支給決定が取り消された助成金は合計551億6,918万円で、1件あたり平均3,247万円になる。

直近2カ月の月別公表は、年度末の3月は65件と2024年7月(60件)以来、8カ月ぶりに60件を超えた。4月は一転して14件にとどまり、2022年6月以来、34カ月ぶりに20件を下回った。

公表された1,699件のうち、「雇調金」だけの受給は991件で約6割(構成比58.3%)を占めた。このほか、パートタイマー等の雇用保険被保険者ではない従業員の休業に支給される「緊急雇用安定助成金」のみが228件(同13.4%)、両方の受給は480件(同28.2%)だった。

都道府県別の最多は愛知県の273件、1県で近畿の267件を上回る

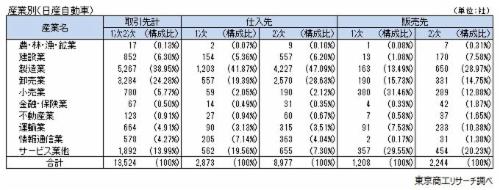

地区別では、最多が関東の637件(構成比37.4%)。次いで、中部373件、近畿267件、九州140件、中国103件、東北79件、四国51件、北陸29件、北海道20件の順。

前回調査(2025年3月発表)からの増加率は、北海道が17.6%増(3件増)で最も高く、北陸16.0%増(4件増)が続く。一方、近畿は1.5%増(4件増)にとどまり、増加率が最低だった。

都道府県別は、最多が愛知の273件。1県で地区別3位の近畿267件を上回る。次いで、東京207件、大阪173件、神奈川136件が続き、4都府県が100件を超えた。

このほか、千葉77件、栃木65件、福岡61件、広島60件、埼玉51件、宮城43件、三重41件、京都37件、群馬33件、新潟32件、茨城30件の順。前回調査から7件増加した栃木は8位から6位に上昇した。

※ 各都道府県の労働局が公表した所在地に基づいて集計しており、本社所在地と異なる場合がある。

飲食業や人材派遣、旅行業、経営コンサルなどの公表が目立つ、サービス業他が産業別で最多

雇調金等の不正受給が公表された1,699件のうち、TSRの企業情報データベースで分析可能な1,299社(個人企業を含む)を対象に、産業別と業種別に集計した。

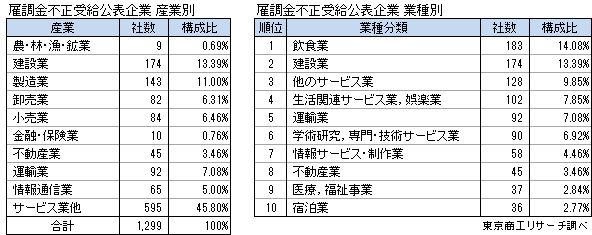

産業別では、サービス業他の595社(構成比45.8%)が最多で、過半数に迫る。次いで、建設業174社(同13.3%)、製造業143社(同11.0%)が続き、3産業が100社を超えた。このほか、運輸業92社(同7.0%)、小売業84社(同6.4%)、卸売業82社(同6.3%)の順。

産業を細分化した業種別では、「飲食業」が183社(同14.0%)で最多。「建設業」174社、人材派遣や業務請負などの「他のサービス業」128社、旅行業や美容業などの「生活関連サービス業,娯楽業」102社が続き、4業種が100社を超えた。このほか、「運輸業」92社、経営コンサルタントなどの「学術研究,専門・技術サービス業」90社、「情報サービス・制作業」58社、「不動産業」45社、「医療,福祉事業」37社、「宿泊業」36社が上位10業種に並ぶ。

業歴10年未満が4割、特例措置後の起業は81社

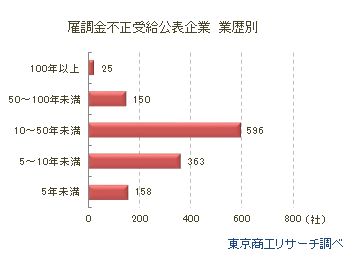

雇調金等の不正受給が公表された企業のうち、公表時点の業歴が判明した1,292社では、10年以上50年未満が596社(構成比46.1%)で最も多く、過半数に迫る。次いで、5年以上10年未満363社(同28.0%)、5年未満158社(同12.2%)が続き、10年未満が合計521社(同40.3%)で4割を占める。

業歴100年以上の老舗25社を含む50年以上は175社(同13.5%)で、直近2カ月では公表は無い。

雇調金特例措置が始まった2020年4月以降に起業したのは81社で、前回調査から5社増加した。

公表企業の倒産は100件、全体の5.88%

不正受給が公表された企業のうち、倒産した企業は、4月までに100件に達した。公表された1,699件の5.88%で、2月から0.20ポイント上昇した。

東京商工リサーチが今年2月に発表した2024年の「倒産発生率」0.19%の約31倍で、公表企業の発生率が異常に高い。

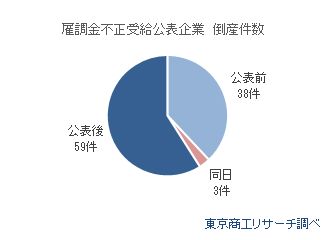

倒産した100件のうち、公表日当日や公表後に倒産が発生したのは62件(構成比62.0%)を占める。

不正受給の発覚時にはすでに経営不振に陥っており、受給金の返還を難しくしている側面もある。

コロナ禍の雇調金支給は、営業自粛や人流抑制などで休業や営業縮小を余儀なくされた企業において、従業員の雇用維持に一定の役割を果たした。しかし、迅速に支給を行うため手続きを簡略化した特例措置が講じられたが、逆手に取った不正受給も招いてしまった。

厚生労働省によると、非公表企業を含めた不正受給は、2025年3月末時点で4,100件、支給決定取消金額は約978億6,000万円に及ぶ。非公表企業には、約64億円を自主返還した旅行業大手のHISグループを含み、同社は過去の決算訂正や役員報酬減額を今年3月に発表、社内外に与えた影響は小さくない。

雇調金等は事業主と従業員が負担する雇用保険料のうち、事業主負担分を積み立てた「雇用安定資金」が主な財源だ。社会保障制度の公平性を維持するためにも、当局は不正を追及する姿勢を崩さず、不正受給の発覚は今後も続くものとみられる。