「法人番号(企業版マイナンバー)」調査

2015年10月から国税庁による法人番号の公表制度が段階的にスタートした。東京商工リサーチでは全国の法人番号が付与された429万法人について分析した。これによると、株式会社と有限会社が全体の8割を占め、市区町村別では東京都港区が9万4,230法人で全国トップだった。

ただ、東名阪の大都市だけでなく、各都道府県でも県庁所在地に法人が集中する傾向が強く、法人数でも地域格差が拡大している実態が改めて浮き彫りになった。

2016年1月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に基づくマイナンバー制度の運用が始まった。2015年10月から国民一人ひとりにマイナンバー通知書が発送されたが、「企業版マイナンバー」の法人番号の通知も並行して行われた。

法人番号は、設立登記時の12桁の会社法人等番号に1桁加えた13桁からなる。また、登記しない法人等や社団等、国の機関や地方公共団体、国内で事業を行う外国会社等については、国税庁長官が独自に法人番号を定める。

個人マイナンバーは、法令で定める行政手続以外の利用が禁じられているが、法人番号は利用範囲に制約がなく誰でも自由にインターネット上(国税庁法人番号公表サイト)で検索やデータのダウンロードが可能になっている。

- ※本調査は、国税庁が公表する法人番号の「基本3情報」(商号、所在地、法人番号)を収集し、分析した。

(データ抽出は2015年12月25日時点)

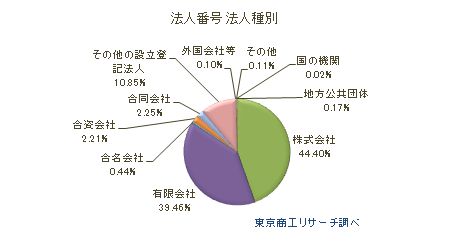

法人種別 株式会社と有限会社で8割超

法人種別では、最多が株式会社の190万5,023法人(構成比44.4%)だった。次いで、有限会社が169万3,061法人(同39.4%)で、合わせて8割以上を占めた。有限会社は2006年5月の会社法施行で有限会社法が廃止され新設は不可能となったが、まだ全体の約4割を占めている。

一方、最少は国の機関で842法人(同0.02%)にとどまった。この他、外国会社等4,400法人(同0.1%)、登記を行わない健康保険組合や企業年金基金等が含まれる「その他」4,721法人(同0.1%)、地方公共団体7,363法人(同0.1%)は、それぞれ1万法人を割り込んだ。地方公共団体の中には、特別地方公共団体の法人格を持つ「財産区」3,824法人が過半数を占めた。

また、会社法施行で設立が可能となった合同会社は9万6,453法人(同2.2%)で、設立コストが低く、決算公告の義務が無い点や株主総会を開かず意思決定が可能などの利便性が評価され、現地法人などを中心に急増している。

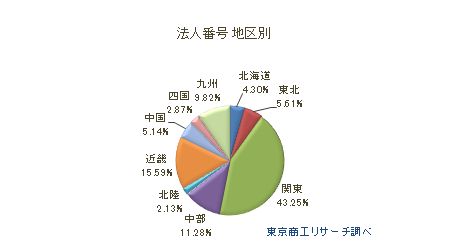

地区別 関東、中部、近畿で7割

地区別では、最多は関東で185万6,021法人(構成比43.2%)と全体の4割を占めた。次いで、近畿が66万8,798法人(同15.5%)、中部が48万4,041法人(同11.2%)で、この3地区で全体の7割(70.1%)を占めた。この他、九州が42万1,263法人(同9.8%)、東北が24万893法人(同5.6%)の順。「九州は全国の1割経済」と称されるが、法人数でも全国の1割だった。

一方、四国(同2.8%)と北陸(同2.1%)は2%台にとどまり、大企業が集中する東京、名古屋、大阪の大都市圏との格差が際立つ格好となった。

都道府県別 東京都が2割を占めてトップ、近畿2府4県の1.4倍

都道府県別は、最多は東京都の91万8,538法人(構成比21.4%)で全体の2割を占めた。2位は大阪府の34万1,497法人(同7.9%)で、東京都との差は2.6倍だった。大阪府を含む近畿2府4県合計でも東京都との差は約1.4倍あり、経済の「東京一極集中」を裏付けた格好となった。

次いで、神奈川県27万6,555法人(同6.4%)、愛知県21万3,041法人(同4.9%)、埼玉県19万7,916法人(同4.6%)の順。法人数が10万法人を超えたのは静岡県(同2.3%)までの10都道府県だった。一方で、鳥取県(1万6,500法人)、島根県(1万9,351法人)、佐賀県(1万9,424法人)の下位3県は法人数が2万を割り込み、都市部と地方の格差が鮮明となった。

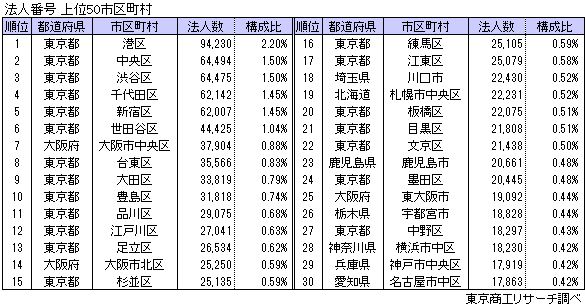

市区町村別 東京都心区が5位まで独占

市区町村別では、全国トップは東京都港区の9万4,230法人(構成比2.2%)だった。港区は北陸3県(富山、石川、福井)の9万1,308法人を上回っている。2位以降も東京都心区が続き、中央区6万4,494法人(同1.5%)、渋谷区6万4,475法人(同1.5%)、千代田区6万2,142法人(同1.4%)、新宿区6万2,007法人(同1.4%)と5位までを独占した。上位10位までに東京都以外で入ったのは7位の大阪市中央区(3万7,904法人、構成比0.8%)だけだった。

都道府県ごとに法人数首位となった市区町村をみると、都道府県内の構成比は全国平均で25.8%だったが、高知市(県内構成比50.7%)や金沢市(同47.3%)など四国と北陸では平均を大きく上回る傾向がみられた。大都市と地方だけでなく、地方でも県内で開きのある様子がうかがえる。

国税庁によると、法人番号は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出を目的としている。行政側のメリットとしては、課税徴収や許認可などの業務効率化を期待している。一方、企業側は行政手続きの簡素化だけでなく、取引先情報を社内の取引先コードや法人番号、信用調査機関の企業コードで結んで一元管理することにより、取引限度額の見直しや、新規取引先の開拓などにも活用の幅が広がるだろう。

しかし、個人マイナンバー制度に比べて企業の認知度は低く、資本金1億円未満の企業では対応について「予定がない」、「検討中」、「未検討」が合計94.7%に達している(2015年8月、TSR「法人番号に関するアンケート」より)。

中長期的には行政手続きの簡素化などのメリットも想定されるが、企業側に活用方法のアナウンスを強めることが必要だ。また、法人番号の公表制度は、法人が都市部に偏っている実態を浮き彫りにした。政府は2014年9月に「まち・ひと・しごと創生本部」を設立し、地方創生を政策の柱のひとつに掲げている。人口が減少をたどるなか、地方の経済活性化に向けて、まず法人数の実態を把握する有効な情報源として活用することが求められる。