「後継者不在」年々上昇し62.60%に 代表者が高齢の企業ほど、上昇が顕著

~ 2025年「後継者不在率」調査 ~

経営者の高齢化が問題になるなか、後継者不在の企業の割合が上昇している。2025年「後継者不在率」は62.60%で、前年の62.15%から0.45ポイント上昇した。

代表者年齢が60代の企業では49.10%と約半数に達し、80代以上でも24.97%にのぼる。80代以上は前年比1.01ポイント上昇しており、増加が顕著だ。

代表者が高齢で、後継者が不在の場合、新規の人材採用や長期の事業計画に基づく設備投資に踏み切れず、大胆な事業転換も難しい。生産性が向上しにくい側面もあり、物価高や金利の上昇局面では、利益を確保しにくい。事業承継が進まないことによるサプライチェーンや地場経済の消失が叫ばれて久しいが、不在率の上昇と外部環境の変化は、こうした悲観的シナリオが目前に迫っていることを物語る。

後継者不在率は、調査を開始した2019年は55.61%だった。その後も、2020年57.53%、2021年58.62%、2022年59.90%、2023年61.09%、2024年62.15%と毎年、上昇を続けている。

後継者(候補含む)がいない場合、事業譲渡やM&Aが有力な選択肢になる。官民挙げた事業承継への取り組みで第三者承継は以前よりハードルが下がっている。しかし、M&Aは多額の金額が動き、様々な思惑が絡み合う取引の場となりトラブルも少なくない。また、事業承継を望むすべての企業への対応は難しく、取捨選択も必要だ。ただ、公的支援や金融機関の枠組みなどで対応が難しい企業に、積極的に引導を渡すことが憚られる風潮もみられる。こうした思惑や建て前を超えた取り組みの実践が必要な時期を迎えている。

※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(約400万社)のうち、2023年以降の後継者に関する情報が蓄積されているデータから16万9,136社を抽出、分析した。

※「後継者不在率」は事業実態が確認できた企業を対象に、後継者が決まっていない企業の割合を示す。

産業別 トップは情報通信業の77.06%

「後継者不在率」は10産業別のうち、6産業で60.0%を上回った。最高は、情報通信業の77.06%(前年77.32%)。建設業63.69%(同62.88%)、サービス業他67.28%(同66.89%)は、ともに人手不足による供給制約が指摘されているが、前年比で不在率は上昇した。

「同族継承」が63.65%

後継者「有り」の6万3,252社の内訳は、息子や娘などへの「同族継承」が4万257社(構成比63.65%)で最も多かった。社外の人材に承継する「外部招聘」が1万2,441社(同19.67%)、従業員に承継する「内部昇進」が1万263社(同16.23%)と続く。

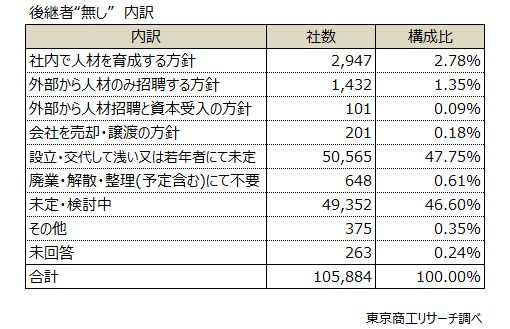

「後継者不在」企業 「検討中」が46.60%

後継者不在の10万5,884社に、中長期的な承継希望先を尋ねた。

最多は「設立・交代して浅い又は若年者にて未定」の5万565社(構成比47.75%)だった。新設法人数は増加傾向にあり、若い世代が経営する企業が活発に活動しているようだ。

次いで、「未定・検討中」の4万9,352社(同46.60%)が僅差で続く。事業承継の方針が明確でない、計画が立たない企業が依然として多いことがわかる。

以下、大きく離れて「社内で人材を育成する方針」の2,947社(同2.78%)と続く。

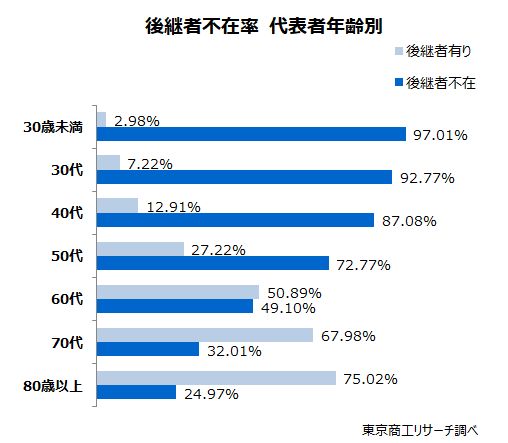

代表者が80歳以上は24.97%が後継者不在

代表者の年齢別では、不在率の最高は30歳未満の97.01%(前年96.58%)だった。創業や事業承継から日が浅く、現時点では後継者を選定する必要に迫られず不在率が高い。

以下、30代の92.77%(前年92.40%)、40代の87.08%(同87.43%)、50代の72.77%(同71.82%)と続く。

50代までは後継者「不在」が「有り」を上回るが、60代以降で逆転する。

80歳以上の不在率は24.97%(同23.96%)、70代でも32.01%(同31.64%)にのぼる。このレンジの不在率は、前年比でそれぞれ1.01ポイント、0.37ポイント上昇している。円滑な承継にかかる時間を考慮すると、一定数が廃業など市場からの退場が避けられない状況だ。

業種別 不在率ワースト(高い)はIT関連

業種別(母数20以上)でみると、不在率の最高(ワースト)はインターネット附随サービス業の88.20%だった。上位10業種をみると、インターネット通販を含む無店舗小売業、士業や経営コンサルなどの専門サービス業が並ぶ。業種柄、代表者の目利きや職業スキルが稼ぐ力に直結することが背景にあるとみられる。

不在率が低いのは、協同組織金融業の29.05%、協同組合の33.48%、鉄道業の38.14%など。

都道府県別 地域によって大きな開き

「後継者不在率」の最高は、神奈川県の76.00%(前年75.60%)、次いで、東京都の72.24%(同72.54%)だった。60%を超えたのは23都道府県。

2025年の「後継者不在率」は62.60%で、前年から0.45ポイント上昇した。代表者の年齢別でみると、80代で1.01ポイント上昇した。円滑な事業承継には数年必要で、代表者がこうした年代の後継者不在企業の多くは、いずれ企業(事業)を畳むことになる。非上場の中小企業では、ゴーイングコンサーン(事業継続)を望まない代表者も少なくないが、高齢になってもなお、事業を続けないといけない背景に目を向けることも必要だろう。

今回の調査では、事業承継の新たな課題も浮かび上がる。後継者「有り」の企業のうち、「外部招聘」は19.67%(前年比1.04ポイント増)だったのに対し、「内部昇進」は16.23%(同0.02ポイント減)にとどまった。「同族承継」(2025年63.65%、前年64.66%)以外への道が徐々に開けているものの、その企業に勤める人材への門戸は狭いままだ。

社内業務に精通し、従業員や取引先からも一定の信頼を得た従業員の登用が何故進まないのか。金融界では経営者保証に拠らない与信慣行への取り組みが進むが、経営の規律付けの対応も含めて実務面の課題は少なくない。また、商取引への応用が進んでいるとも言い難い。その他、何が「内部昇進」を阻んでいるのか見つめ直しも必要だ。

創業から「一代限り」と決めている代表者も存在し、後継者不在のすべてが解決すべき問題ではない。ただ、事業性があるにもかからず、承継が進まない場合はサプライチェーンや地域への影響が避けられない。承継先の選定で「ガラスの壁」が存在する場合、日本経済の中長期的な成長力に影を落としかねず、こうした点も含めた多様な議論が求められる。