中華料理店の倒産 コロナ前の水準に戻る 老舗中華「聘珍樓」も倒産、調理コスト増で赤字倒産が増加

~ 2025年1-10月「中華料理店」倒産状況 ~

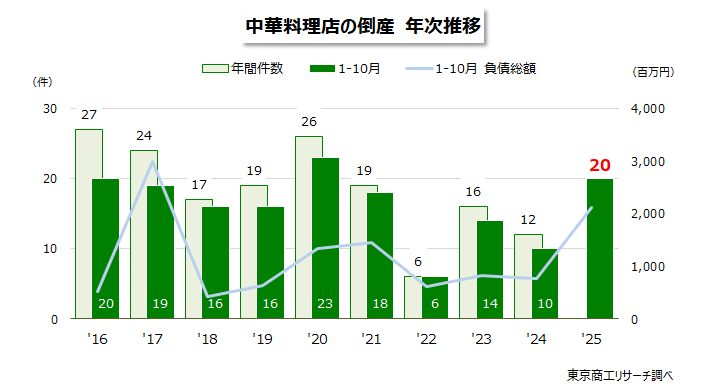

町の「中華料理店」は、コロナ禍から倒産が落ち着いていたが、2025年に入り様相が変わってきた。2024年は12件だったが、2025年は老舗中華料理店「聘珍樓」が破産するなど、10月までに20件に達した。

コロナ禍当初の2020年(26件)以来、5年ぶりに年間20件に達した。倒産原因は売上不振が中心だが、赤字累積型の倒産が急増している。野菜やラードなどの食材費や光熱費が上昇し、赤字から脱却できない中華料理店の苦境を浮き彫りにしている。

2025年1-10月の「中華料理店」の倒産(負債1,000万円以上)は20件に達し、過去10年間では2016年の27件、2020年の26件上回る可能性も出てきた。

中華料理店の倒産は、時代によって大きく変化する。元々、中華料理店は町の商店街などに開業し、長い業歴を背景に投資分も償却が済んでいる店が少なくない。だが、大手レストランチェーンや大手餃子店が台頭し、定食店や牛丼、すし店、ラーメン店などの他業態との競合が熾烈さを増し、2007年には年間43件に達した。

その後、地域に根ざした「町中華」に注目が集まり、人気が再燃。さらに、本場の味に迫る「ガチ中華」もSNSなどで盛り上がり、コロナ禍でも倒産が減少。ゼロゼロ融資などの資金繰り支援策も加わり、2022年は年間6件にとどまった。

コロナ禍が落ち着くと、他産業では倒産の増加ピッチが早まったが、中華料理店は物価高でも野菜の量を調整するなど技術力でカバーし、小康状態が続いた。だが、食材仕入や光熱費の上昇が続き、コスト増を吸収できずに赤字に転落した中華料理店が多かったようだ。

2025年に倒産した20件のうち、売上不振は14件(構成比70%)、前年ゼロだった赤字累積の「既往のシワ寄せ」は4件(同20%)で、採算悪化による息切れ倒産が目立つ。

従業員数別では、20件のうち、16件が5名未満で、小・零細規模の中華料理店が中心だった。県別では、最多が東京都の7件、兵庫県の3件、神奈川県の2件が続いた。

値上げでも好調な大手チェーン店がある一方、町の小規模な中華料理店は物価高が経営を直撃している。多彩な調理技術や食材選別力があっても、想定以上のコスト増をカバーするため火力を落とすわけにもいかない。値上げは客足を直撃する。ラーメン店に立ちはだかった1,000円の壁が、中華料理店にも見えない壁になっているかもしれない。

※ 本調査は、日本産業分類(小分類)の「中華料理店」を抽出し、統計開始の2016年から2025年10月までの倒産を集計、分析した。