いま「不特法」で起きていること、課題も露呈

不動産特定共同事業法(不特法)が揺れている。大規模な不動産開発やクラウドファンディングを活用したスキームの広がりなどが背景にある。国土交通省によると、不特法事業の新規出資額(2024年度)は4,263億円に達した。

「みんなで大家さん」では分配金が遅延し、クラウドファンディング業者の一部で償還遅れが発生している。こうした投資は不特法許可業者が関わっている。

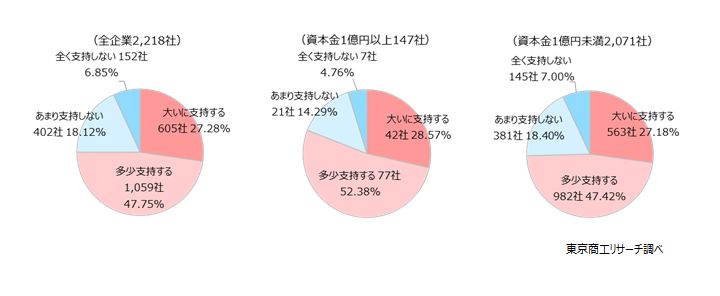

不特法許可には、資本金要件や一定の資産超過であること、公正に遂行できる体制を有するなどの基準があるが、法律の条文では「許可を取り消すことができる」に過ぎない。国交省は「あり方についての検討会」を開催し、8月に中間報告として出資金の使途の説明や開発等の資金計画、不動産売却価格の公正性確保、行政の監督強化などをとりまとめた。

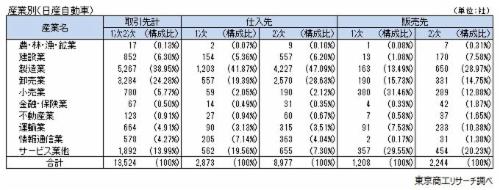

東京商工リサーチ(TSR)は、不特法の許可事業者266社を抽出し、事業規模やエリアなどの特性を分析した。

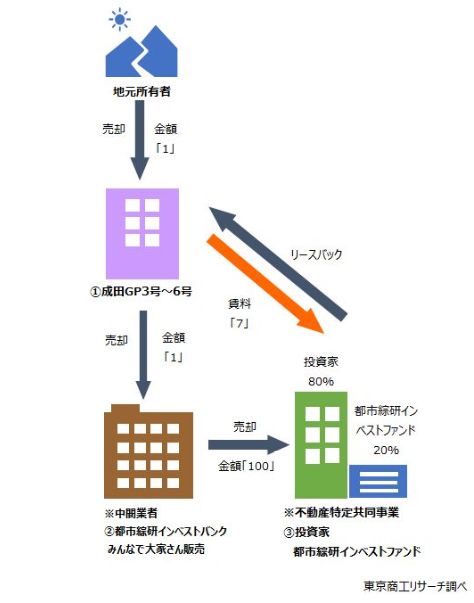

不特法事業は、出資(者)を募集し、その出資金などで不動産を取得する。物件を賃貸したことによって得た利益を出資者へ分配するほか、最終的に不動産を売却して得た代金も分配し、終了する流れが一般的だ。

分配金が遅延している「みんなで大家さん」事業も同様のスキームだ。

裁判記録などによると、「GATEWAY NARITA」のプロジェクトの一部ケースでは、所有者から「1」(※1)で、共生バンク(株)(TSRコード: 297979779)グループの特別目的会社が成田空港近くの土地の一部を取得する。それを同額の「1」で、同じ共生バンクグループの都市綜研インベストバンク(株)(TSRコード: 300090218)、みんなで大家さん販売(株)(TSRコード:571226140)などグループ会社に売却し、大阪府から不動産特定共同事業の許可を取得している都市綜研インベストファンド(株)(TSRコード: 571528147)と投資家が「100」で取得する。これをグループの特定目的会社にリースバックし、年間賃料として「7」を得るスキームだ。

※1 金額は仮定の数字、以下同

検討会による議論が加速

不動産特定共同事業は、1995年に創設された。近年はインターネットで契約もできるようになり、投資家のすそ野が広がった。国交省によると、不動産特定共同事業の新規出資額は2018年度に708億円だったが、2024年度には4,263億円へ急増している。

一方、投資家や出資額の増加に伴うトラブルも目立つ。国交省は「一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方の検討会」を設置し、環境の変化や一般投資家への情報開示の充実などを議論している。8月に中間整理が公表され、「不動産廉売や損失補填を防止するため、償還時に対象不動産を利害関係人に売却する場合は、対象不動産として不動産鑑定評価額に即した価格での売却を求める」「国も参画した立入検査や国から都道府県への技術的助言等の積極的な実施」「業界団体における投資家への情報提供等に関する自主ルール・規制の導入を検討」などの意見が出されている。

不特法の許可要件

投資家との間で不動産特定共同事業契約を締結して出資を募り、不動産賃貸などの事業を手がけるには不特法の許可を受ける必要がある。第1~4号があるが、みんなで大家さん販売や都市綜研インベストファンドが持つ第1号は、資本金1億円以上などが要件となっている(※2)。また、財務健全性を求めるため一定の純資産を満たし、役員が不正行為をしていないこと、業務管理者の設置などの許可基準を充足することも必要だ。

また、2つ以上の都道府県の区域内に事業所を設ける場合や、3・4号事業を行う場合は、大臣許可が必要だ。それ以外は都道府県知事が許可を行う。

制度変更の議論が加速する不動産特定共同事業だが、国交省は許可した266社(5月31日現在)を公表している。これをTSRが保有する企業データをマッチングさせて分析した。

※2 両社は第2号も取得している

情報公開に課題を抱える事業者も

大臣・知事許可含めた266社の本社を分析すると、東京都が179社と約7割(構成比67.2%)を占めている。次いで、大阪府が27社(同10.1%)、神奈川県が14社(同5.2%)、福岡県が12社(同4.5%)、愛知県が11社(同4.1%)と大都市に偏っていることがわかった。

また、許可事業者のメイン事業(主業種)では、最多は建物売買業の76社(同28.5%)、土地売買業の43社(同16.1%)、投資運用業の22社(同8.2%)と、許可は宅建業の免許が必要なため、不動産関連事業をメインとする事業者が上位を占めている。

許可事業者のうち、TSRが保有する直近(決算期が2024年または2025年)の売上高と営業利益がともに把握できた231社を分析した。

不特法事業以外を本業とする大手不動産会社や投資会社も多く含まれる。直近売上高が100億円以上は89社(構成比38.5%)と4割近くを占めた。一方、売上高1億円未満も9社(同3.9%)あった。

営業利益は、100億円以上が27社(同11.6%)と高い利益を計上する許可事業者も多い。一方で、赤字も13社(同5.6%)あり、事業規模や収益性など二極化がみられた。

また、一部許可事業者は、公告方法を官報としているが、直近の決算公告を提供していない事業者もある。投資判断で事業者の財務状況を把握することが重要だが、公開性の面でも事業者間で温度差が大きい。

みんなで大家さん被害対策弁護団の小幡歩弁護士は、「不特法の許可を国のお墨付きのように宣伝する業者もおり、投資家は容易に投資判断を歪められてしまう。投資家保護のためには、少なくともその事業の詳細、特に利回りや対象不動産の価格の根拠、事業の見通しなどの十分な情報の開示が法定されるべきだ」と指摘する。

不特法の許可に更新はなく、定期的な報告で許可基準を満たしていれば維持できる。不特法の許可事業者のなかで、不特法の事業を行わず、許可だけを維持している企業も一定数、存在するとみられる。

今回の調査で、小規模の事業者もあることがわかった。一般投資家が理解でき、安心して投資できる投資スキームであるためには、不動産価値の算出などの情報開示が大前提になる。

資本金要件や純資産要件などはあるが、許可のチェック体制や許可取得後の審査体制の強化が課題になっている。

また、問題が露呈する前の行政処分や指導、調査などの情報開示、許可の際の入口段階での規制強化、国や都道府県の監督人員の強化も対象に入れた議論が必要になっている。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2025年11月6日号掲載「WeeklyTopics」を再編集)