干物製造業に異変、倒産が過去最多 ~食の多様化、グリル掃除など調理の手間も~

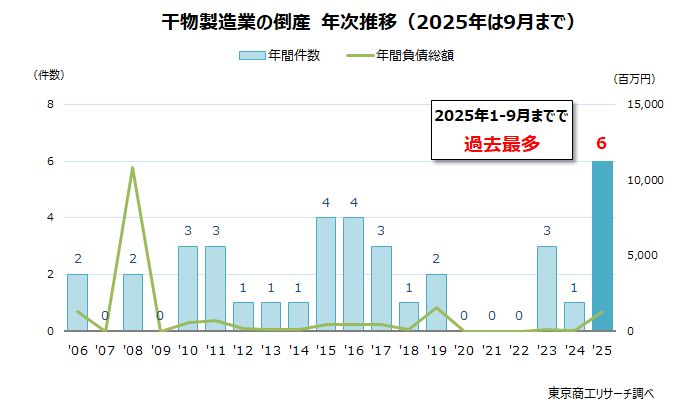

干物や塩漬け(塩干品)を製造する企業の倒産がジワリと増えている。2025年1-9月の倒産はすでに6件に達し、2004年以降の年間最多を更新した。

倒産原因は、6件のうち5件が「販売不振」だ。売れない上に、コスト高や人手不足などのコストアップが圧し掛かっている。また、負債1億円以上が4件と中堅クラスの倒産が目立つのも特徴だ。

農林水産省によると、干物や塩漬けの生産量は、10年間で約4割減少した。若者や子供の塩干物離れ、食の多様化、健康志向。そして、経営者の高齢化も加速している。

倒産が過去最多

東京商工リサーチ(TSR)は干物などを製造(干物製造業)する企業の倒産を分析した。

2004年以降の倒産は、2015年と2016年の4件が最多で、20年以上は年間0件~4件だった。ところが、2025年は9月までに6件発生し、最多を更新した。

形態別は、6件すべてが破産だった。漁港や観光地で人気の商品だが、事業再生を諦めて債務整理を進める。

生産も支出も年々減少

農水省の水産加工統計調査によると、2015年の素干し品・塩干品・煮干し品・塩蔵品などの水産加工品の生産量(加工種類別品目別)は、2015年は42万6,121トンだった。その後、需要減に伴い2024年は26万9,234トンと、約4割(36.8%減)減少した。

また、総務省の家計調査では、「塩干魚介」の年間支出(二人以上の世帯)は、2015年は1万4,990円だったが、2024年は1万3,558円と、10年で1,432円減少した。

独特の旨味が魅力だが、骨が多く食べにくい、焼いた後のグリルの掃除が大変、見た目を嫌がる子どももいるという。また、塩分を避ける大人もいる。 栄養はあるのにこうした側面で避けられる運命なのか・・・。

ご飯に干物は合うが、ひょっとすると昨今のコメ高騰も影響しているのか。最近では、骨を抜き取った干物で需要回復を目指す動きもあるが、勢いはまだ鈍いようだ。

美味しさと豊富な栄養を、もっとアピールすべきだろう。インバウンド需要も取り込めるかも知れない。伝統の食文化を守る取り組みへの支援も必要だ。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2025年11月4日号掲載予定「取材の周辺」を再編集)