全国の主な「空港ビル」40社 利益はコロナ前超え 売上トップは羽田空港、利益率トップは那覇空港

2025年3月期「全国主要空港ビル」経営動向調査

2025年3月期の全国の主な空港ターミナルビル経営会社(以下、空港ビル会社)40社の業績は、売上高合計が3,343億3,900万円(前期比20.3%増)と4期連続の増収で順調に回復している。一方、最終利益の合計は455億4,200万円(同52.2%増)で、コロナ前の水準を上回った。

売上高トップは、羽田空港の日本空港ビルデングの1,716億5,800万円(前期比19.7%増)。次いで、羽田空港国際線ターミナルを運営する東京国際空港ターミナルの1,046億3,800万円(同27.1%増)が続き、圧倒的な乗降客数を誇る羽田空港がダントツだった。また、増収率は、九州佐賀国際空港ビルの前期比58.0%増、経常利益率では、那覇空港ビルディングがトップの44.0% だった。

インバウンド需要の拡大などを背景に、2025年3月期は全国の多くの空港で乗降客数が増加し、40社のうち、33社(構成比82.5%)が増収だった。増収による利益押し上げ効果もあって、経常赤字に転落した企業はゼロだった。

また、航空部門と非航空部門が一体型の空港経営会社でも、全社が乗降客数と売上を伸ばした。ただ、経常損益ベースでは13社のうち、ほぼ半数の6社が赤字で、事業環境が向上するなかでも採算性に課題を残した。空港民営化を機に誕生し、民間企業が主体となって空港経営に乗り出した新興企業も多く、利益蓄積による自己資本の充実も必要だ。

※ 本調査は、TSRデータベースから主な空港ターミナルビル運営会社40社の2025年3月期決算を抽出し、分析した。

※ 一体型の空港経営会社14社は別枠で抽出した。

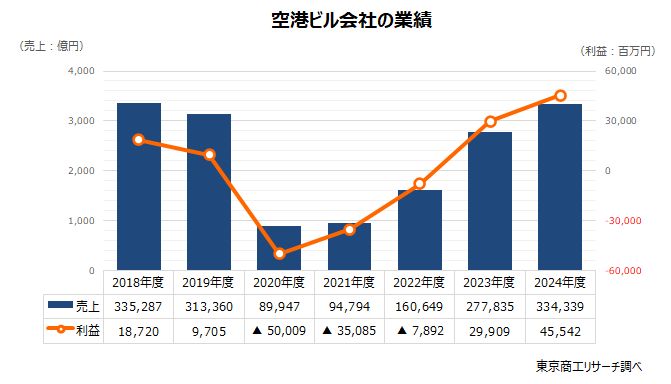

空港ビル会社 売上高合計はコロナ前と同水準に回復、利益は大幅に上回る

空港ビル会社40社の2025年3月期(2024年度)決算は、売上高の合計が3,343億3,900万円(前期比20.3%増、565億400万円増)で、最終利益の合計は455億4,200万円(同52.2%増、156億3,300万円増)だった。

コロナ前の2019年3月期からの7期比較では、国内外の移動が大きく制限された2021年3月期の売上高は前期比3分の1以下の899億4,700万円に急減、500億900万円の最終赤字を計上した。

同期を底に、移動制限の緩和が進んだ2023年3月期、2024年3月期は売上高、利益ともに回復基調に乗り、2025年3月期の売上高はコロナ前とほぼ同水準まで戻した。利益は、コロナ前の2019年3月期(187億2,000万円)の2.4倍に伸長し、大幅に上回った。

売上高 トップは羽田空港(国内線)

売上高トップは、日本空港ビルデング(羽田)の1,716億5,800万円(前期比19.7%増)で、前期比約1.2倍増となった。

次いで、羽田空港の国際線ターミナルを運営する東京国際空港ターミナルの1,046億3,800万円で、前期比約3割(27.1%)の増加。旅行・ビジネス需要や好調なインバウンドが追い風となった。

以下、3位の那覇空港ビルディング(売上高152億3,012万円)から、7位の鹿児島空港ビルディング(同30億3,622万円)まで九州の空港ビル5社が並んだ。売上高上位10社のうち、前期からの伸び率では松山空港ビルが約4割(39.4%)増でトップだった。

(※一体型の空港経営会社を除く)。

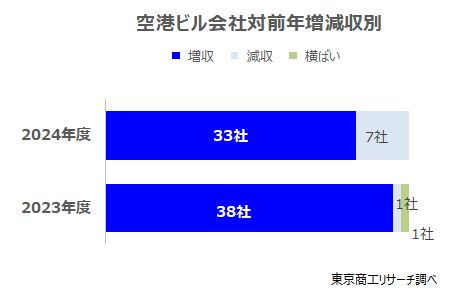

増収企業率は8割超え

空港ビル会社40社のうち、増収が33社(構成比82.5%)、減収は7社(同17.5%)だった。

前年度は減収、横ばいがそれぞれ1社で、9割以上が増収だった。2025年3月期の増収企業率は低下して一服したが、増収企業率は8割を超えた。需要回復を背景に好調ぶりが目立った。

増収率では、九州佐賀国際空港ビルの前期比58.0%増がトップだった。乗降客数が増加し、物品販売も伸長した。

以下、松山空港ビル(前期比39.4%増)、米子空港ビル(同32.4%増)と続き、上位16社までが二桁以上の増収率だった。

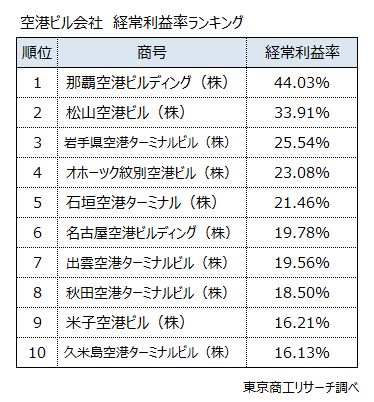

経常利益率トップは那覇空港ビルディング、経常赤字企業はゼロ

経常利益率では、那覇空港ビルディングがトップの44.0%。旅行客の増加で過去最高の乗降客数(前期比11.1%増)を記録し、売上高が伸長、その増収効果で利益率も上昇した。

2位は松山空港ビルの33.9%。同空港も韓国や台湾方面のLCCの増便が相次いだ結果、売上を伸ばし、利益率の向上に繋がった。

3位は岩手県空港ターミナルビルの25.5%で、施設の減価償却費の大幅減少などが要因。

経常損益が判明した37社のうち、20社が10%以上の経常利益率となった。また、経常赤字はゼロで、全社が経常黒字化を達成した。

コロナ禍の2021年3月期の経常赤字率は約6割(59.4%、22社)に達したが、事業環境の好転により、利益率の向上が際立った。

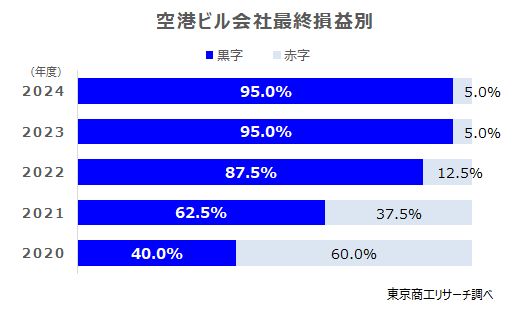

最終黒字率は2期連続で95.0%

最終損益別(対象40社)では、2025年3月期は黒字企業率が95.0%(38社)にのぼり、赤字は2社のみにとどまった。黒字企業率は、2021年3月期の40.0%を底に回復基調に転じ、2024年3月期と2025年3月期は同率の95.0%だった。

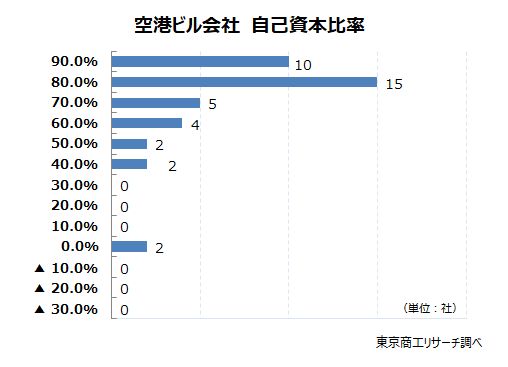

自己資本比率 平均76.7%と高水準

コロナ禍の影響を大きく受け、回復から再び拡大期を迎えている空港ビル会社だが、健全な自己資本比率を維持している企業は多い。

自己資本比率は、最多が80%台の15社。次いで、90%台が10社、70%台が5社と続く。

自己資本比率の最高は、オホーツク紋別空港ビルの98.3%で、最低は東京国際空港ターミナルの1.2%。債務超過はゼロだった。東京国際空港ターミナルはコロナ禍の直撃で巨額の赤字を計上し、自己資本を毀損した。2024年3月期までは3期連続の債務超過に沈んだが、2025年3月期の利益計上で債務超過を脱した。

自己資本比率50%以上が36社(構成比90.0%)で、平均76.7%と安定した財務内容がうかがえる。

コロナ前までの堅実な利益構造を背景に、内部留保を重ね、多くの空港ビル会社が高い自己資本比率を維持している。

「一体経営型」空港経営会社は14社 売上回復も半数が経常赤字

空港経営のうち、滑走路の離発着などの航空部門と、ターミナルビルなど非航空部門の「一体経営型」による空港運営会社は全国で14社・21空港ある。もともと一体経営だった成田国際空港と中部国際空港の2社以外は、空港民営化で新設された企業や従来の空港ビル会社から一体経営型に移行した企業となる。

一体経営型の空港経営会社は、民営化の時期とコロナ禍の混乱拡大のタイミングが重なり、当初の事業計画と乖離した会社も目立つ。売上・最終利益ともに判明した13社のうち、全社が乗降客数と売上を伸ばした。一方、経常損益は、半数の6社が赤字で、採算性の向上が課題となっている。

債務超過に転落しているのは北海道エアポートと福岡国際空港の2社。北海道エアポートは、北海道7空港(新千歳、稚内、釧路、函館、女満別、旭川、帯広)の空港ビル会社を段階的に吸収合併して民営化に移行したが、設立以来の経常赤字が続いている。一方、福岡国際空港は2019年4月の民営化後、コロナ禍の直撃による大幅赤字で自己資本が消失したが、経常損益ベースでは2025年3月期に初めて黒字を計上した。

2025年3月期の全国の空港ビル会社の業績は、円安を追い風とした好調なインバウンド需要などを背景に、前期に引き続きV字回復が鮮明となった。売上高合計はコロナ前と同水準に回復したほか、利益合計はコロナ前以上に上昇し、すべての空港ビル会社が経常黒字化を達成した。

こうした事業環境の改善は、コロナ禍で傷んだ民営の「一体経営型」空港運営会社の経営改善にも繋がり、さらなる業績改善に期待が集まっている。

一方、事業環境の改善が進むにつれ、全国各地で空港民営化の検討や取り組みが再び活発化してきた。2026年4月の民営化スタートを控え、運営事業者が決定した富山空港をはじめ、小松空港、松山空港などでも、民営化に向けた議論や取り組みが進んでいる。

民間の経営ノウハウを取り入れた空港経営の改善と地域活性化の推進に向け、空港民営化にかかる期待は大きい。今後、航空需要の増加がさらに進めば、空港民営化の議論は再び各地で活発に展開されることが予想される。