主な地ビールメーカー出荷量、2年ぶり増加 「エチゴビール」が首位、「伊勢角屋麦酒」が追う

~ 第16回「地ビールメーカー動向」調査 ~

記録的な酷暑が、地ビール業界に足かせとなったようだ。主な地ビール・クラフトビールメーカー45社の2025年1-8月の総出荷量は7,428kℓで、前年同期を0.5%上回った。しかし、5月から4カ月連続で出荷量は前年同月を下回り、地域限定の地ビールも酷暑による外出控えや値上げの影響を受けたようだ。

出荷量ランキングは、14年連続でエチゴビール(株)(新潟県)がトップを守った。

主な地ビールメーカー45社の1-8月の出荷量は、「増加」が13社(構成比28.8%)、「減少」が31社(同68.8%)、「横ばい」が1社(同2.2%)で、約7割のメーカーが前年を下回った。

コロナ禍の2020年は、2010年に調査を開始以来、初めて1-8月の出荷量が前年同期を下回ったが、その後は2023年まで出荷量は順調に回復した。2024年は4年ぶりに前年同期を8.6%下回ったが、2025年は0.5%の微増ながら減少に歯止めをかけた。

猛暑はビール販売に好条件だが、2025年は観測史上、最も暑すぎる夏となり、需要がビールから清涼飲料水へ向かった。さらに、物価高や外出控えで飲食店などの業務用需要も減少につながったとみられる。

地ビールメーカーは主力のスーパーやコンビニのほか、ビアパブの新規開拓など、地道な営業で販路を拡大してきた。小規模な設備で地ビールを生産し、店舗で提供する「店舗併設ブルワリー」が各地で増え、相次ぐ新規参入も地ビールブームの底上げに一役買っている。

地ビールメーカー各社は香り、コク・うまみ、泡、炭酸、風味へのこだわりで消費者を取り込むが、大手メーカーも地ビールに参入し、市場競争は激化している。地ビールの希少性と地産地消を生かし、根強い地ビールブームを継続できるか、各社の戦略が注目される。

※本調査は、2025年9月1日~30日に全国の主な地ビールメーカー253社を対象にアンケート調査を実施、分析した。出荷量は2025年1-8月の出荷量が判明した45社(有効回答率17.7%)を有効回答とした。その他の項目は、回答が得られた52社(有効回答率20.5%)を有効回答とした。本調査は2010年9月に第1回調査を実施し、今回で16回目。

2025年1-8月の主要45社の総出荷量 前年同期比0.5%増

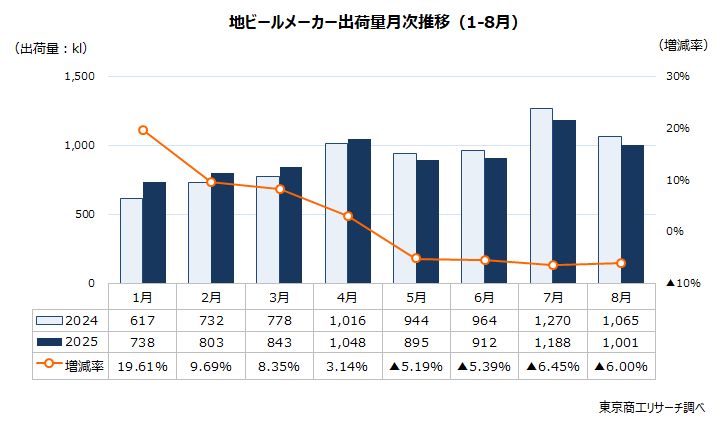

出荷量が判明した全国の地ビールメーカー45社の2025年1-8月の総出荷量は、7,428kℓ(前年同期比0.5%増)で、2年ぶりに増加した。

2025年の月別出荷量は、1月に738kℓ(前年同月比19.6%増)と好調に滑り出し、2月は803kℓ(同9.6%増)、3月は843kℓ(同8.3%増)と順調に増えていた。ところが、大型連休のあった5月以降、減少に転じた。5月は895kℓ(同5.1%減)、6月は912kℓ(同5.3%減)、7月は1,188kℓ(同6.4%減)、8月は1,001kℓ(同6.0%減)と、毎月5~6%落ち込んで推移した。値上げや大手メーカーとの競争に加え、記録的な酷暑が出荷量にマイナスの影響を与えたようだ。

出荷量 減少が増加を上回る

主な地ビールメーカー45社の2025年1-8月の出荷量は、「増加」が13社(構成比28.8%)にとどまる一方、「減少」が31社(同68.8%)と約7割を占め、「横ばい」は1社(同2.2%)だった。

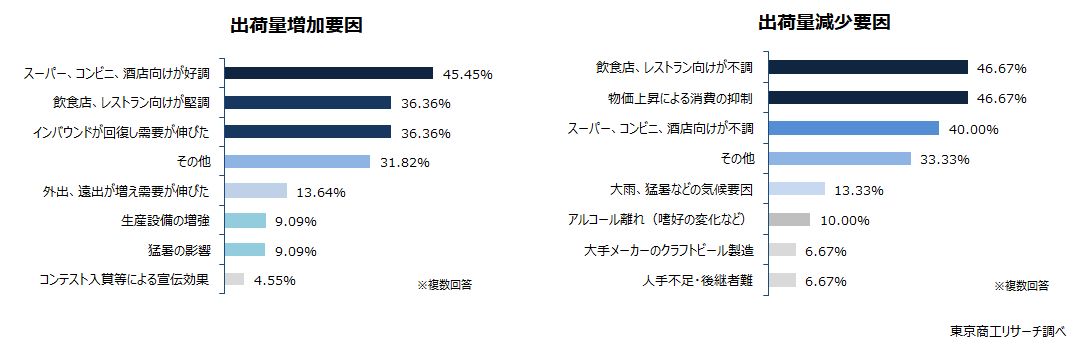

出荷量の増加要因(有効回答22社、複数回答)は、「スーパー、コンビニ、酒店向けが好調」が10社(構成比45.4%)で最多だった。次いで、「飲食店、レストラン向けが堅調」「インバウンドが回復し需要が伸びた」が各8社(同36.3%)と続く。コロナ禍で一時的に失った需要が順調に回復しているようだ。

一方で、減少の要因(有効回答30社、複数回答)は、「飲食店、レストラン向けが不調」「物価上昇による消費の抑制」が各14社(構成比46.6%)、「スーパー、コンビニ、酒店向けが不調」が12社(同40.0%)だった。実質賃金の目減りで、値上げした地ビールに手が出せなくなった消費者への対応が必要かもしれない。

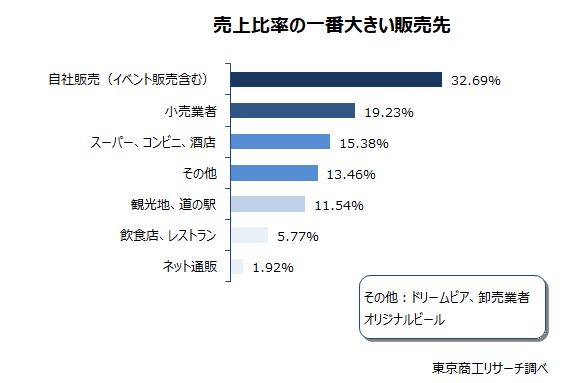

自社販売への注力で、イベント・催事の売上を伸ばす

売上比率が一番大きな販売先(有効回答52社)は、最多が「自社販売(イベント販売含む) 」で17社(構成比32.6%)だった。次いで、「小売業者」で10社(同19.2%)、「スーパー、コンビニ、酒店」が8社(同15.3%)、ドリームビアを使用するなど「その他」が7社(同13.4%)と続く。

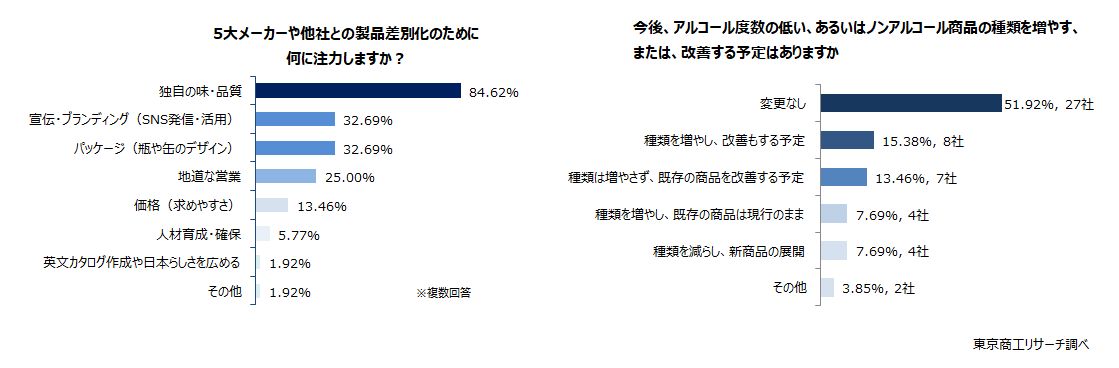

独自の味や宣伝・ブランディング、パッケージで製品を差別化

大手ビールメーカーが地ビールやクラフトビールにも進出し、消費者はスーパーやコンビニなどで幅広い種類の製品を手軽に購入できるようになった。こうした状況で5大メーカーや他社との製品差別化に力を注ぐ点(有効回答52社)は、「独自の味・品質」が44社(構成比84.6%)で最多だった。次いで、「宣伝・ブランディング(SNS発信・活用)」「パッケージ(瓶や缶のデザイン)」が各17社(同32.6%)、「地道な営業」が13社(同25.0%)で続く。

近年、ノンアルや微アル(低アルコール)がブームだが、アルコール度数の低い、あるいはノンアル消費を増やす予定(有効回答52社)では、最多が「変更なし」で27社(構成比51.9%)だった。次いで、「種類も増やし、改善もする予定」が8社(同15.3%)、「種類は増やさず、既存の商品を改善する予定」が7社(同13.4%)、「種類を増やし、既存の商品は現行のまま」「種類を減らし、新商品の展開」が各4社(同7.6%)と続く。「その他」は2社(同3.8%)で限定醸造を行うなどの回答があった。

地ビールメーカーは大手との差別化でオリジナリティーを追求しつつ、ノンアルや微アル(低アルコール)など、消費者の嗜好変化への取り組みもみられた。

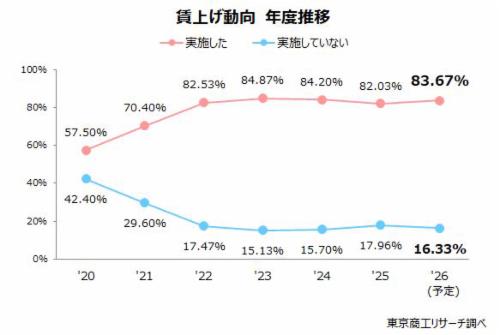

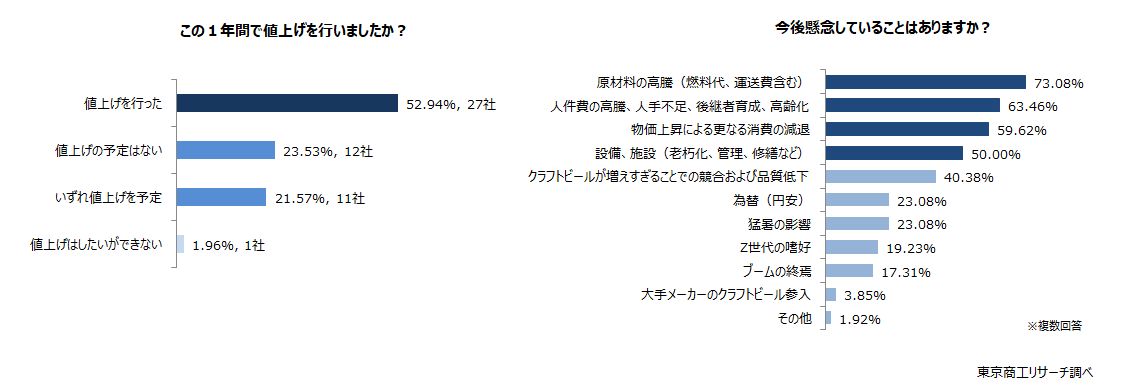

メーカーの7割超が値上げを実施・予定、原材料の高騰が不安材料

商品価格では、「この1年で値上げを行った」が27社(構成比52.9%)で、半数を超えた。次いで、「値上げの予定はない」が12社(同23.5%)、「いずれ値上げを予定」が11社(同21.5%)、「値上げはしたいができない」が1社(同1.9%)で続く。半数以上のメーカーが値上げを実施しており、値上げの予定まで含むと74.4%にのぼった。

今後の懸念(有効回答52社、複数回答)は、最多が「原材料の高騰(燃料代、運送費含む)」で38社(構成比73.0%)だった。次いで、「人件費の高騰、人手不足、後継者育成、高齢化」が33社(同63.4%)、「物価上昇による更なる消費の減退」が31社(同59.6%)、「設備、施設(老朽化、管理、修繕など)」が26社(同50.0%)、「クラフトビールが増えすぎることでの競合および品質低下」が21社(同40.3%)で続く。

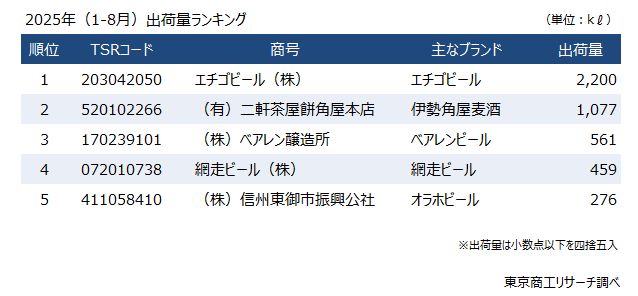

出荷量ランキング トップは14年連続でエチゴビール(株)(新潟県)

2025年1-8月の出荷量ランキングは、トップが地ビール醸造では全国第1号のエチゴビール(株)(新潟県)で、14年連続トップと圧倒的な強みをみせた。出荷量は2,200kℓで2位以下を大きく引き離した。

エチゴビールの阿部誠社長は、「自社の役割はクラフトビール市場をもっと拡大し、存在意義を高め、継続的、安定的な市場にしていくことだと考える。そのため、生産能力を増強し多くの商品を提供、認知度を高め市場全体の拡大を図る。また、自社商品に限らず良い商品を市場に提供するためOEMにも積極的に取り組む」と、業界全体を牽引する意欲をみせる。

2位は「伊勢角屋麦酒」の(有)二軒茶屋餅角屋本店(三重県)の1,077kℓ、3位は「べアレンビール」の(株)ベアレン醸造所(岩手県)の561kℓ、4位は「網走ビール」の網走ビール(株)(北海道)で459kℓ、5位はオラホビールの(株)信州東御市振興公社(長野県)が276kℓで続く。

1-8月の出荷量が100kℓを超えた地ビールメーカーは14社で、前年同期から4社減少した。

地ビールの出荷量ランキング2位の(有)二軒茶屋餅角屋本店は、2025年で創業450周年を迎える。国内のみならず輸出にも注力し、マーケットはアジアを中心に南米市場など10カ国以上に広がり、日本のクラフトビールを世界へ届けるプロジェクトを牽引している。

一方で、福井県でドライブイン経営を手がけ、地ビール工場「若狭シーサイドブルワリー」を併設していた(株)千鳥苑は、コロナ禍以降、集客が激減。2025年8月4日、福井地裁から破産開始決定を受けた。だが、地ビール製造は事業譲渡を前提に継続が認められ、事業譲渡先との協議を進めている。破産管財人の八木弘弁護士は、「実際にビールを試飲し、残すべき事業だと判断した。ビールの味はとても良く、事業譲渡先の協議を今後も進めていく」と東京商工リサーチの取材に応じた。

今回のアンケートで、「流行やコロナ禍後の事業再構築補助金等で異業種のメーカーから参入しているが、中にはまだ品質が伴わないメーカーも見受けられる。不安定な品質のビールを販売することで、新たな客層へのマイナス要素を懸念している」と、レピュテーションリスクの余波を心配する声もあった。また、「大手の価格になかなか対抗するのが難しく、値上げに踏み切れない」と競争力、ブランド力で劣る地ビールメーカーの悩みもあり、第一次地ビールブーム崩壊の再来を危ぶむ関係者も少なくない。

この他、「原材料の高騰(燃料代、運送費含む)」「人件費の高騰、人手不足、後継者育成、高齢化」「物価上昇による更なる消費の減退」など、物価高や後継者などを懸念する声も寄せられた。

国税庁によると、2022年度の地ビール製造免許場数は383場、製造者数は460者と過去最多を更新した。1994年の酒税改正でビール製造免許に係る最低製造数量が2,000㎘から60㎘に引き下げられた。また、2017年の税制改正でビールの定義が拡大され、地ビール業界への新規参入が増え続けている。こうした状況を背景に、今後の地ビールメーカー各社の戦略と手腕がより問われていくだろう。