最低賃金の改定、企業の約6割が「給与を変更」 2020年代の1,500円は「対応不可能」が半数

~ 最低賃金「25年度引き上げ」「1,500円以上」に関するアンケート調査 ~

厚生労働省は9月5日、2025年度の全国の最低賃金額(平均)を1,121円(66円増)に引き上げた。

初めて全国すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超えたが、これを受けて給与改定を迫られる企業が約6割に達することがわかった。政府が目標に掲げる2020年代の時給1,500円は、企業の5割が自社での対応が「不可能だ」と回答した。官主導で進む賃金引上げに、企業の半数がついていけない現実が浮き彫りになった。

東京商工リサーチは、10月1-8日に企業アンケートを実施した。賃上げが進む中で、1,000円を超える最低賃金の引き上げに苦慮する企業は多いようだ。

「引き上げ後の最低賃金額より低い時給での雇用はない」との回答は43.2%で、1年前の前回調査(2024年8月)の59.6%から16.4ポイントダウンした。最低賃金が引き上げられるなか、生産年齢人口は減少し人材獲得は厳しさを増している。最低賃金の引き上げは、企業の付加価値力の差と絡み合いながら、生き残りと淘汰の境界線を際立たせている可能性がある。

また、時給1,500円への対応策について「低価格で受注する企業の市場からの退場促進」との回答が約3割に達した。いわゆる「新陳代謝論」には慎重な意見も多いが、不採算にも関わらず安価に商品・サービスを提供するプレイヤーの存在について、マイナスの影響を及ぼしていると考える企業が一定数、存在することもわかった。

最低賃金の改定への対応策では「残業抑制」の声もあり、労働時間の短縮や時間当たりの過度な労働負荷に繋がらないか目配りすることも必要だ。

※本調査は2025年10月1~8日にインターネットによるアンケート調査を実施。有効回答6,280社を集計し、分析した。

※資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。

※最低賃金の年度引き上げに関しては2024年8月、1,500円への引き上げに関しては2024年12月にそれぞれ同一設問で調査を実施している。

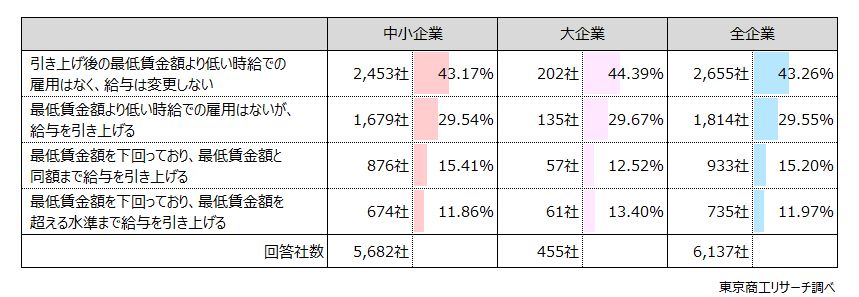

Q1.2025年度の最低賃金(時給)引き上げ額の目安は66円(全国加重平均)となりました。貴社では給与設定を変更しますか?(択一回答)

◇今回の改定で「給与を引き上げる」企業は約6割

最多は、「引き上げ後の最低賃金額より低い時給での雇用はなく、給与は変更しない」の43.2%(6,137社中、2,655社)だった。前回調査(2024年8月)の59.6%より15ポイント以上下落し、2025年度の引き上げ幅のインパクトを物語る。

一方、「引き上げ後の最低賃金より低い時給での雇用はないが、給与を引き上げる」は29.5%(1,814社、前回21.1%)、「現在の時給は引き上げ後の最低賃金額を下回っており、最低賃金額と同額まで給与を引き上げる」が15.2%(933社、同11.7%)、「現在の時給は引き上げ後の最低賃金を下回っており、最低賃金額を超える水準まで給与を引き上げる」が11.9%(735社、同7.5%)で、合計56.7%が今回の引き上げにより給与を改定すると回答した。

引き上げ後の最低賃金より低い時給での雇用がある企業は27.1%だった。

規模別でみると、引き上げ後の最低賃金より低い時給は、大企業で25.9%(455社中、118社)、中小企業では27.2%(5,682社中、1,550社)だった。

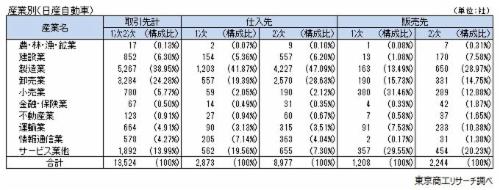

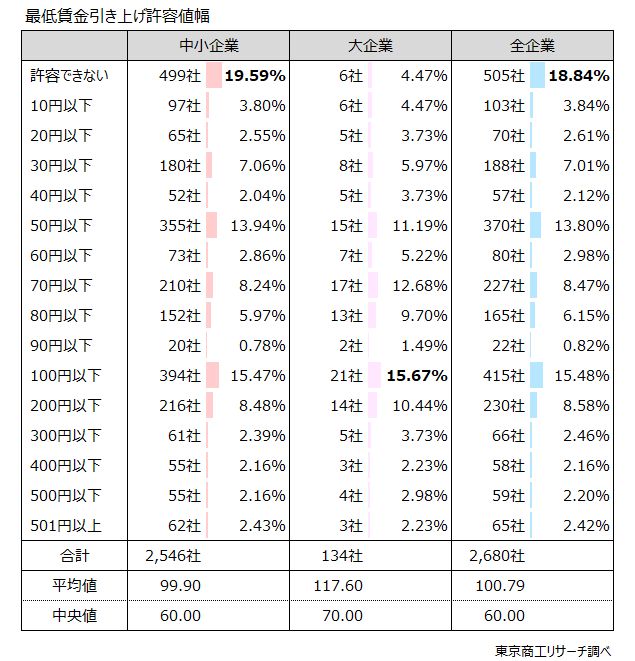

Q2.貴社で許容できる来年度(2026年度)の最低賃金(時給)の上昇額は最大でいくらですか?

◇許容額の中央値は60円

来年度許容できる引き上げ額を聞いた。2,680社から回答を得た。

最多は「許容できない」の18.8%(505社)だった。前回調査の17.1%より1.7ポイント上昇した。

レンジ別で最多は、「91円以上100以下」の15.4%(415社)だった。

許容額の中央値は60円、平均値は100.7円で、引き上げ耐性は二極化している。

産業別でみると、「許容できない」の比率が最も高かったのは農・林・漁・鉱業の32.2%(31社中、10社)。許容額「101円以上」が最も多かったのは、情報通信業の29.4%(139社中、41社)だった。

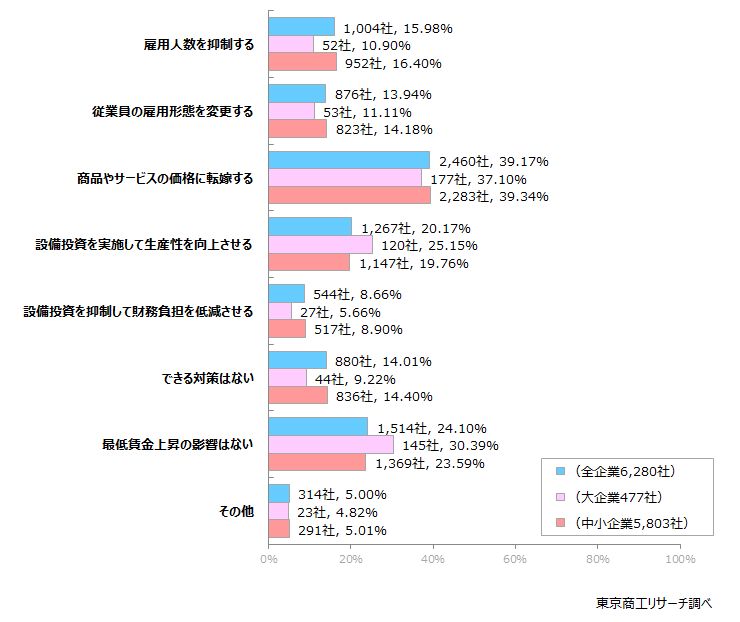

Q3.最低賃金の上昇に対して、貴社はどのような対策を実施、検討していますか?(複数回答)

◇「価格転嫁」が最多の39.1%

「商品やサービスの価格に転嫁する」の39.1%(6,280社中、2,460社)が最も多かった。また、「設備投資を実施して生産性を向上させる」は20.1%(1,267社)と2割を超え、賃上げ支援にはデジタル化や省力化を含む投資への補助や助成が有効なようだ。一方で、「できる対策はない」は14.0%(880社)に達し、自助努力での対応は限界にきている企業も少なくない。

「その他」では、「残業をなるべく減らす」(繊維工業、資本金1億円未満)、「仕入先の変更」(機械器具卸売業、同1億円未満)など。

規模別では、「設備投資を実施」は大企業25.1%(477社中、120社)、中小企業19.7%(5,803社中、1,147社)で、大企業が5ポイント以上高かった。

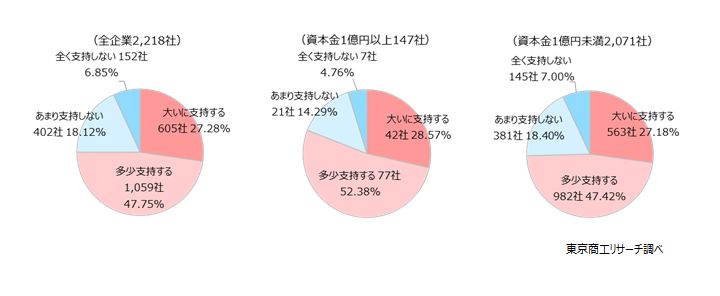

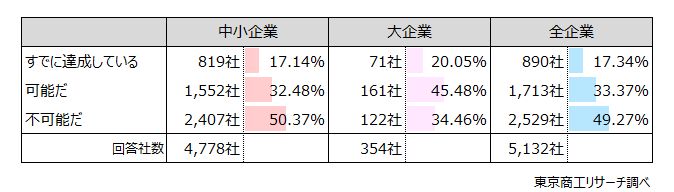

Q4.政府は、最低賃金を2020年代に全国平均1,500円に引き上げる目標を掲げています。貴社は、あと5年以内に時給1,500円に引き上げることは可能ですか?(択一回答)

◇「不可能」がほぼ半数

最多は、「不可能」の49.2%(5,132社中、2,529社)で、ほぼ半数が最低賃金1,500円への対応が困難と回答した。前回調査(2024年12月)は48.4%で若干悪化した。一方で、「すでに時給1,500円以上を達成」は17.3%(890社、前回15.1%)、「可能だ」は33.3%(1,713社、同36.3%)だった。すでに達成の割合が上昇しており、余力のある企業はすでに取り組んでいる。

産業別でみると、「すでに達成」は情報通信業の35.3%(300社中、106社)が最も高かった。「不可能だ」の比率が最大となったのは製造業で59.7%(1,296社中、774社)だった。

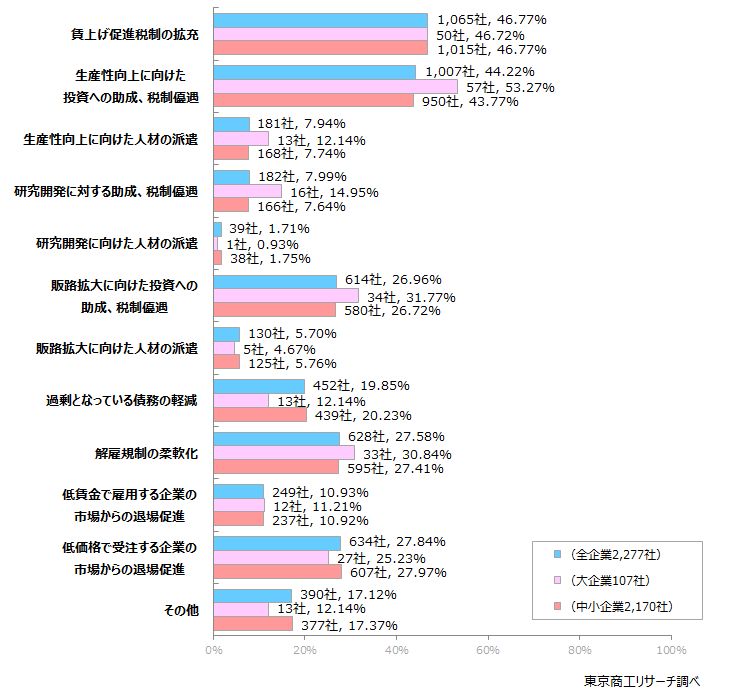

Q5.(「不可能だ」と回答した方へ)どのようにすれば可能になると思われますか?(複数回答)

◇「促進税制の拡充」が最多

「不可能」と回答した企業のうち、2,277社から回答を得た。

最多は「賃上げ促進税制の拡充」の46.7%(2,277社中、1,065社)で約半数を占めた。次いで、「生産性向上に向けた投資への助成、税制優遇」の44.2%(1,007社)、「低価格で受注する企業の市場からの退場促進」の27.8%(634社)と続く。

新陳代謝を含めた「退場促進」に関する議論は、地域経済や被雇用者への影響などから慎重論も多いが、今回のアンケートで、受注面では中小企業が大企業を2.7ポイント上回った。賃上げのための付加価値力の向上では見過ごせないポイントだ。

規模別でみると、「生産性向上に向けた投資への助成、税制優遇」は大企業で53.2%(107社中、57社)だったのに対して、中小企業では43.7%(2,170社中、950社)だった。