企業の借入金 月商の5.1カ月分に微減 減少幅は鈍化、金利上昇の影響に注目

国内企業3万社 2025年3月期「企業の借入金」状況調査

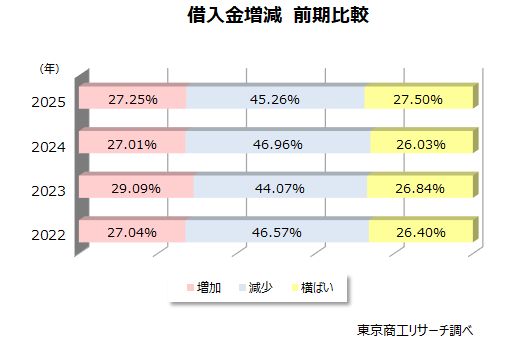

2025年3月期決算の企業3万400社のうち、半数近く(45.2%)で借入金が減少したことがわかった。

減少企業は前期の46.9%から1.7ポイント低下した。一方、前期より借入金が増えた企業は27.2%で、前期の27.0%から0.2ポイント上昇した。構成比は前期とほぼ同水準だが、借入金の利用がやや進んだ格好だ。また、借入金が月商の何倍あるかを示す「借入金月商倍率」は5.18倍で、前期(5.25倍)から0.07カ月分の微減だった。

コロナ禍の2021年3月期は、4割以上の企業で借入金が急増した。コロナ禍の資金繰り支援策の一つだった「ゼロゼロ融資(実質無利子・無担保融資)」の導入が中小企業を中心に浸透したためだ。

この間、借入増加とコロナ禍の売上減少が同時に進行し、同期の借入金月商倍率は5.8倍と前期の4.9倍から約1カ月分跳ね上がった。

その後、ゼロゼロ融資の返済が始まり、借入金が減少に転じたほか、売上回復も寄与して、2025年3月期借入金の月商倍率は5.18倍に低下した。ただ、コロナ禍前(4.99カ月分)に比べると0.2カ月分ほど高く、依然としてコロナ禍前の水準に戻っていない。

コロナ支援の副作用として過剰債務が顕在化し、ゼロゼロ融資の返済に汲々とする企業も存在している。一方で、アフターコロナのビジネスチャンスで、積極投資に舵を切った企業も多い。こうした投資の下支えは金融機関からの資金調達が欠かせない。借入金の増減構成比は前期と同水準で推移しているが、借入金の意味合いは企業によっても大きく異なる。また、マイナス金利解除後の金利引き上げが、どう作用するか今後の展開が注目される。

※TSRが保有する財務データのうち、財務資料(決算書)が比較可能な3月期決算の3万400社を抽出し、分析した。

※借入金は、金融機関からの借入金を対象とした。資本金1億円以上を大企業、1億円未満を中小企業と定義した。

「借入金が減少」が約半数

3月期決算の3万400社を対象に、借入金の増減を前期と比較した。2025年3月期に借入金が増加した企業は27.2%、減少は45.2%、横ばいは27.5%だった。

過去4年間の推移を比較すると、ゼロゼロ融資などの資金繰り支援が相次いで実施された2021年3月期決算は、借入金が増加した企業は43.7%と4割を超えた。その後、支援が一巡した2022年3月期以降、増加と減少の構成比は逆転。増加の構成比は3割未満へと大きく後退し、借入金の減少が顕著となった。これは据え置き期間が終了し、返済が始まった企業が多いことを示している

2025年3月期もこの傾向は継続し、借入金の減少を進めた企業が前年同様、半数近く(45.2%)を占めた。

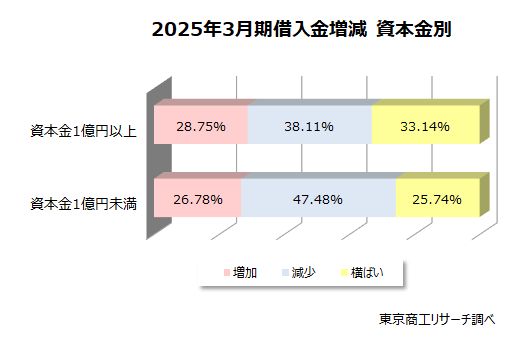

中小企業ほど借入金減少の傾向高い

前期と比べた借入金の増減を資本金別で分類した。

2025年3月期に借入金が増加したのは、資本金1億円以上(大企業)が28.7%、資本金1億円未満(中小企業)は26.7%で、大企業が中小企業を2.0ポイント上回った。

借入金の減少は、大企業が38.1%、中小企業は47.4%で、中小企業が9.3ポイント上回った。中小企業は約半数で借入金が減少している。

コロナ禍で、中小企業ほどゼロゼロ融資の利用などで借入金が増加したが、その反動で相対的に中小企業の借入返済が進んでいるようだ。

一方、大企業は業績拡大や新たな事業投資に向けた資金需要に伴い、借入金の導入を進めている可能性もある。

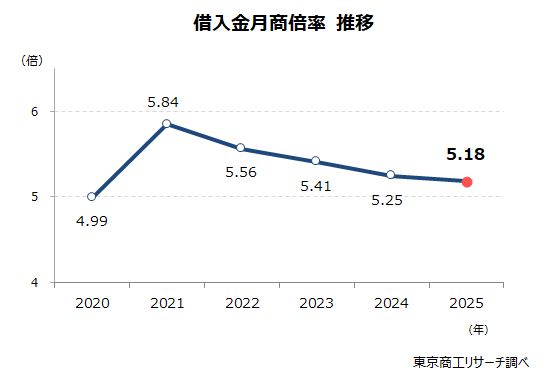

借入金月商倍率、4期連続減少もコロナ禍前に戻らず

借入金が月商の何倍に相当するかを示す「借入金月商倍率」(借入金総額÷月間売上高)のコロナ禍以降の推移を比較した。

コロナ禍前(2020年3月期)は4.9倍だったが、コロナ関連融資の利用が進んだ2021年3月期は5.84倍に跳ね上がった。コロナ禍での売上の落ち込みと、借入が同時に進行した結果、借入金月商倍率が急激に高まった。

借入金の標準的な比率は、業種や業態で異なるが、コロナ禍以降は約1カ月分の売上と同額の借入金が増加したことになる。

その後、コロナ関連融資の返済の本格化に伴い、借入金月商倍率は年を追って減少し、2025年3月期は、前期から0.07カ月分減少の5.18倍だった。

借入金月商倍率は4期連続で減少したが、コロナ禍以前の水準には戻らず、売上の回復や債務削減が進んでいない企業が一定数存在していることを示している。

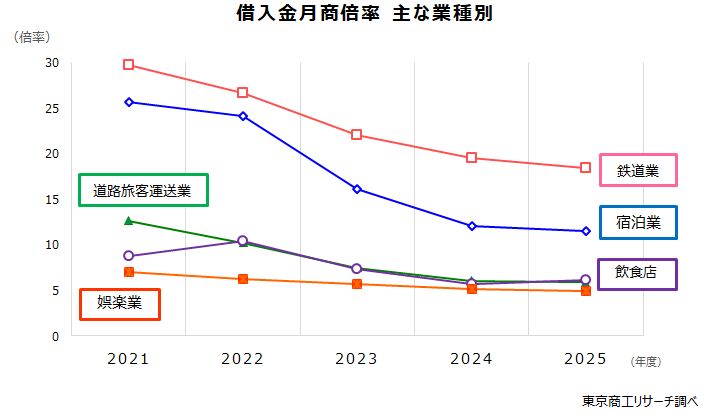

業種別 減少幅は鈍化

コロナ禍の影響を色濃く受けた主な業種(鉄道業、宿泊業、道路旅客運送業、飲食店、娯楽業)の借入金月商倍率を比較すると、コロナ禍以降の減少幅が突出しているホテル・旅館運営の宿泊業では、人流やインバウンドの回復が急速に進んだため、都市部を中心に稼働率が大幅に改善した。売上増と借入返済が同時に進み、借入金月商倍率の減少が鮮明となっている。

このほかの業種でも近年は減少傾向が続いてきたが、2025年3月期は減少幅が鈍化し、唯一、飲食店は0.41カ月分増加に転じた。

ゼロゼロ融資の利用が判明した倒産は2025年9月までで、累計2,113件(速報値)に達した。2025年1-9月累計は321件発生し、前年(462件)から3割減のペースで推移している。ただ、借入金月商倍率は前期からわずかな改善にとどまり、景気回復の波に乗れず不振に喘ぐ企業を中心に借入削減が課題となっている企業は少なくない。

こうしたなかで、企業の資金調達の局面では変化の兆しが現れている。東京商工リサーチが保有する財務データから抽出した直近の推定調達金利(支払利息割引料/有利子負債、2024年度)は1.10%で、前期より0.07ポイント上昇した。利子補給付き(実質無利子)のコロナ関連融資の貸付が広がった2021年度には0.87%まで低下したが、コロナ支援の規模縮小やマイナス金利の解除、段階的な政策金利の引き上げを背景に、企業の調達金利は上昇している。

また、本調査では売上規模が小さいほど高金利で、債務超過企業の推定調達金利は前期の1.25%から1.55%へ急上昇した。「金利のある世界」に突入し、金融機関の取引先選別の動きが進展し、収益力や財務内容によって金利格差が広がる可能性が高まっている。

資金調達環境が平時に戻り、経営状況によって資金調達のハードルが変わりつつある。導入しようとする借入金の性格が、前向きか後ろ向きなものかがシビアに評価され、企業はこれまで以上に稼ぐ力が求められている。