「雇用調整助成金」の不正受給ワーストは愛知県 8月末で累計1,814件 倒産発生率は6.44%

2025年8月 「雇用調整助成金」不正受給公表企業 調査

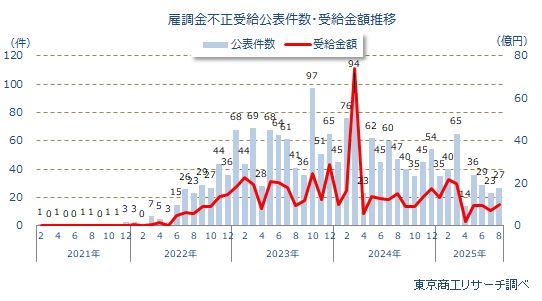

コロナ禍に雇用を支えた「雇用調整助成金」(以下、雇調金)等の不正受給件数が、2020年4月から2025年8月までに累計1,814件に達したことがわかった。不正受給の総額は588億3,043万円にのぼる。

2025年1-8月の件数は269件、月平均33.6件で、前年同期の56.5件を22.9件下回った。ことし6月から3カ月連続で20件台にとどまり、コロナ禍から5年を経て不正受給の公表はピークの約3分の1に減少している。

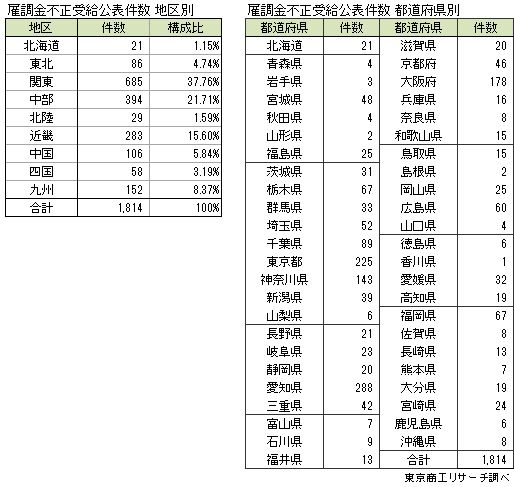

都道府県別の不正受給は、最多が愛知県の288件で、東京都の225件、大阪府の178件を大きく引き離し、300件超えも視野に入った。

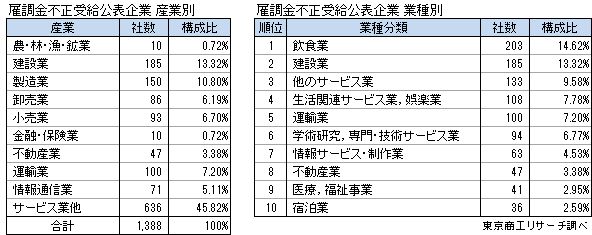

1,814件のうち、東京商工リサーチ(TSR)の企業データベースで分析可能な1,391社の産業別をみると、最多はサービス業他の636社(構成比45.8%)で半数に迫る。このうち、コロナ禍で時短営業や休業を余儀なくされた飲食業は203社で、約3分の1(同31.9%)を占めた。他の産業では、建設業が185社、製造業が150社、運輸業が100社で続く。

不正受給を公表された企業のうち、倒産した企業は117件を数える。倒産発生率は6.44%で、2024年度の全国倒産発生率0.28%の23.0倍に達し、不正受給公表企業の倒産率が際立っている。

不正受給を公表された企業は、取引先や金融機関からの信用失墜を招く。不正を主導した代表者や関係者の逮捕などの刑事事件に発展したケースでは、事業継続が困難な状況に追い込まれる。さらに、不正受給が公表された企業は、助成金返還も求められる。このため、営業と資金の両面から厳しい状況に直面する公表企業の動向から目が離せない。

※ 本調査は、雇用調整助成金、または緊急雇用安定助成金を不正に受給したとして、各都道府県の労働局が2025年8月31日までに公表した企業を集計、分析した。前回調査は7月30日発表。

雇調金等の不正受給公表は累計1,814件

全国の労働局が公表した雇調金等の不正受給は、2020年4月から2025年8月31日までで1,814件に達した。支給決定が取り消された助成金は合計588億3,043万円で、1件あたり平均3,243万円になる。

2025年1-8月に公表されたのは269件と月平均33.6件で、前年同期(452件)の月平均56.5件を22.9件下回る。公表された1,814件のうち、「雇調金」だけの受給は1,051件で約6割(構成比57.9%)を占める。パートタイマー等の雇用保険被保険者でない従業員の休業に支給される「緊急雇用安定助成金」のみは239件(同13.1%)、両方の受給も524件(同28.8%)あった。

都道府県別の最多公表は愛知県の288件

公表企業の地区別では、最多は関東の685件(構成比37.7%)。次いで、中部394件、近畿283件、九州152件、中国106件、東北86件、四国58件、北陸29件、北海道21件の順。

前回調査(2025年7月発表)からの増加率は、四国が5.4%増(3件増)で最も高く、九州4.1%増(6件増)が続く。一方、北海道と東北は前回調査から新たな公表はなかった。

都道府県別では、最多が愛知の288件。愛知1県で地区別3位の近畿283件を上回る。次いで、東京225件、大阪178件、神奈川143件が続き、4都府県が100件を超えた。

このほか、千葉89件、栃木と福岡が各67件、広島60件、埼玉52件、宮城48件、京都46件、三重42件、新潟39件、群馬33件、愛媛32件、茨城31件の順。一方、最少は香川の1件で、続く山形と島根が各2件で少ない。

※ 各都道府県の労働局が公表した所在地に基づいて集計しており、本社所在地と異なる場合がある。

飲食業が唯一200社超、生活関連サービス業他も100件超

雇調金等の不正受給が公表された1,814件のうち、TSRの企業情報データベースで分析可能な1,388社(個人企業を含む)を対象に、産業別と業種別に集計した。

産業別では、サービス業他の636社(構成比45.8%)が最多で、半数に迫る。次いで、建設業185社(同13.3%)、製造業150社(同10.8%)、運輸業100社(同7.2%)が続き、4産業が100社を超えた。このほか、小売業93社(同6.7%)、卸売業86社(同6.1%)の順。

細分化した業種別では、「飲食業」が203社(同14.6%)で最も多く、唯一200社を超えた。このほか、「建設業」185社(同13.3%)、人材派遣や業務請負などの「他のサービス業」133社(同9.5%)、旅行業や美容業などの「生活関連サービス業,娯楽業」108社(同7.7%)、「運輸業」100社(同7.2%)が続く。消費者に直接向き合う業種で多いのが特徴だ。

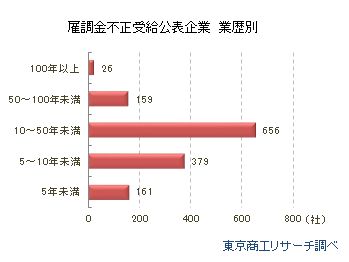

業歴10年未満の新興企業が約4割

雇調金等の不正受給が公表された企業のうち、公表時の業歴が判明した1,381社では、10年以上50年未満が656社(構成比47.5%)と半数に迫る。

次いで、5年以上10年未満379社(同27.4%)、5年未満161社(同11.6%)が続き、10年未満は540社(同39.1%)と約4割だった。

業歴100年以上の老舗企業は26社で、50年以上は185社(同13.3%)だった。

雇調金特例措置が始まった2020年4月以降の起業は86社で、前回調査から2社増加した。

公表企業の倒産は117件、倒産発生率は6.44%

不正受給が公表された企業で、倒産は9月時点で117件に達した。公表された1,814件の6.44%にあたり、7月の調査から0.49ポイント上昇した。

TSRがまとめた2024年度全国企業倒産の発生率は0.28%で、不正受給が公表された企業の倒産発生率が異常に高いことがわかる。

倒産した117件のうち、公表日当日や公表後の倒産は77件(構成比65.8%)だった。もともと経営不振で、そこに不正受給の発覚が後押ししたケースも散見される。

コロナ禍の雇調金支給は、休業や営業縮小に晒された企業に、従業員の雇用維持に一定の役割を果たした。だが、迅速な支給を目的に手続きを簡略化した特例措置の隙を突き、悪用した不正受給も頻発した。厚生労働省によると、非公表企業を含む不正受給は2025年6月末で4,280件、支給決定取消金額は約1,044億6,000万円に及ぶ。

雇調金等は、事業主が負担する雇用保険料を積み立てた「雇用安定資金」を財源としている。しかし、コロナ禍では6兆円を上回る雇調金支給を実施するため、労働者負担分の雇用保険会計からの借入や国の一般会計からの繰り入れにより財源を補った。そのため、国民負担に支えられた性格が強く、社会保障制度の公平性を維持するためにも不正受給の追及は必至だ。

コロナ禍から5年を経たが、不正受給の発覚は後を絶たず、毎月20件以上が公表されている。正直者が馬鹿を見ない社会のためにも、今後も不正への厳しい対応が求められる。