「小規模会社更生」の運用開始から半年~ 鐘ヶ江洋祐弁護士に現状と概要を訊く ~

過剰債務や収益悪化から公租公課の滞納などで法的整理に追い込まれる企業が後を絶たない。2024年(1-12月)にこれらの滞納が一因となった倒産は176件(前年比91.3%増)と大幅に増え、過去最多を更新した。

こうしたなか、2025年4月から東京地裁民事第20部(倒産部)で簡易、迅速な会社更生手続きの運用が開始された。負債総額50億円未満の株式会社が対象で、租税債権は更生計画による弁済対象となる。

事業自体は毀損していない(または回復基調)にあるものの、公租公課を滞納する企業は、事業再生の大きな論点となっている。

東京商工リサーチ(TSR)は、小規模会社更生の概要や注目すべき点などを、事業再生の実務に詳しい長島・大野・常松法律事務所の鐘ヶ江洋祐弁護士に聞いた。

鐘ヶ江洋祐弁護士

2000年に弁護士登録以来、一貫して事業再生・倒産分野を中心に取り扱う。

債務者破綻処理の経験が豊富。

特に多数の利害関係人との交渉を要する場合や国際的要素を含む場合など、複雑な事案への対応に定評がある。

―小規模会社更生の概要は

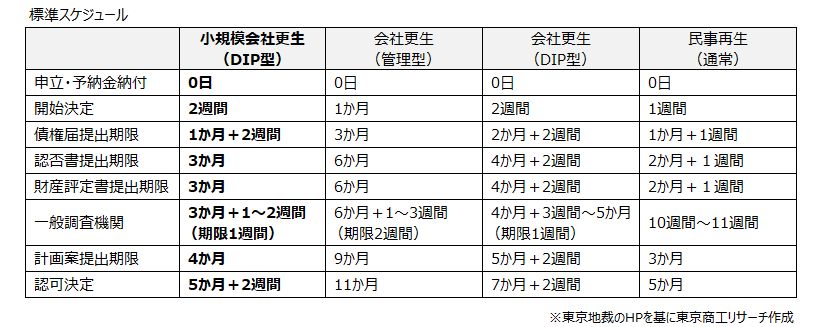

小規模会社更生は、負債総額50億円未満の株式会社が対象となる。現経営陣から選任される事業家管財人が事業経営を継続するいわゆるDIP型手続きで、民事再生と同程度のスケジュールで迅速な手続きを進める事ができる。また、裁判所に納める予納金も少額に抑えられている点が特徴だ。

私的整理や民事再生では、公租公課は一般優先債権として弁済禁止の対象にならず、公租公課の即時の弁済、納付の要求により、資金繰りを維持できるかが問題になる。一方、小規模会社更生は公租公課も更生計画による弁済、納付の対象になる点がポイントだ。中堅、中小企業で公租公課の支払いが困難な会社が、会社更生手続きを使いやすくなる。

ただ、小規模会社更生は標準スケジュールを短く設定されているが、従前からの会社更生法と同様に法律上行うべきことについては省略できない。

例えば、財産評定は、民事再生が処分価格に対し、会社更生の場合は時価になる。タイトなスケジュールのなかで、適切に手続きを進めることが求められ、会社更生手続きに経験のある専門性の高いチームが必要だ。

取材に応じる鐘ヶ江洋祐弁護士

また、会社更生のいわゆるDIP型手続きには4要件(4要素ともいわれる)を満たす必要があるとされていた。4要件とは、1.現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がないこと、2.主要債権者が現経営陣の経営関与に反対していないこと、3.スポンサーとなるべき者がいる場合にはその了解があること、4.現経営陣の関与によって会社更生手続きの適正な遂行が損なわれる事情が認められないことだ。

小規模会社更生の場合でも、これらの4要件を満たすことが前提条件になるのかどうか、今後の運用が注目される。

―会社更生法などの再建型の倒産は、そもそも少ない

会社更生法、民事再生法などの再建型の倒産手続きの利用が非常に少ないと考えている。

2024年度の倒産件数は1万144件、そのうち、会社更生法は13件(構成比0.12%)、通常型の民事再生法は93件(同0.91%)(※1)となっている。通常型の会社更生を手がけた事がある弁護士が減少し、下の世代へのノウハウの継承が進んでいない。さらに、裁判官にも転勤や異動があり、会社更生手続きに習熟した専門家が減っていることは問題だ。

また、会社更生法、民事再生法の債権者申立ての数も少ないと考えている。100以上の金融機関などが回答したアンケート調査では、債権者申立てをしない理由の75.0%に「予納金が高額」、58.3%が「債務者企業を倒産させた等のレピュテーションリスク等を懸念した」(※2)だった。

コロナ禍で過剰債務の企業が増えたが、金融機関がリスケに応じ、元本が回収できないまま企業を存続させるだけでいいのか。返済できないのであれば、取引先を巻き込むかもしれないが、法的な再建型倒産をより活用し、企業の新陳代謝を促すべきではないか。金融機関がレピュテーションリスクを恐れず、期日に元本を回収できるような仕組みやインセンティブが必要だ。

※1 「事業再生と債権管理No.189」(金融財政事情研究会)を参照

※2 「債権者申立ての活用」(商事法務)を参照

―金融機関の慣行が債権者申立の活用を阻害していないか

事業者と資金を貸し出した金融機関との間で、預金残高を維持するよう要請されるケースがある。金融機関との紳士協定で事実上動かせない預金があり、貸借対照表の見た目より資金の流動性が低いことがあるが、これには預金の相殺権限が強いことが背景にある。

担保権の実行を中止する手続きは各倒産手続きでもあるが、預金の相殺は会社更生手続きでも止めることができない。金融機関は預金の残高を維持させることが、事実上与信管理の重要なファクターになっている。

相殺に対抗する唯一の手段は、融資されている金融機関の預金を融資のない金融機関に移すことだが、金融支援体制が崩れる懸念もある。

こうした慣行が、金融機関が債権者申立てを含む債権回収を積極的に行わなくてよい理由の1つになっている可能性がある。

このほかに、条件変更をした貸付金でも相当幅広く正常債権と取り扱うことが許容されている金融再生法開示債権の取り扱いも、債権回収のインセンティブを削ぐ方向に働いている可能性がある。

―事業再生を取り巻く法制が変化している

企業価値担保権について定めた事業性融資推進法が2026年5月25日に施行される予定だ。

企業価値担保は与信判断、管理も難しく、難易度の高い担保だと考えている。順位保全が出来ることから、与信状態の良い企業に利用することが良いのではないか。企業価値担保権は、貸し付けた際に企業価値が悪化した場合、事業譲渡以外に実行方法がない。実行のハードルが高いため、ボローイングベース(担保評価に基づく与信限度)の貸付に移行するなどの限定した与信管理にするなども一案だ。

金融機関にとって、ABL(動産・債権担保融資)も有力な与信管理の方法だと思う。第三債務者の与信に依拠して貸付額を管理できる。これらの貸付はコベナンツ(特定の事項を定めた特約条項)による与信管理が可能だが、預金の額だけのコントロールでは与信管理としては見えづらい。契約ベースの与信管理になるのが望ましい。

弁護士に案件が持ち込まれる時は、すでにデフォルトして打つ手がないケースも多く、もっと早い段階から弁護士が関与した方が良いのではないか。

契約条件の変更時にどうコベナンツやボローイングベースを設定するか、何を担保としていざという時に備えるかなど、契約書の修正や債務者・金融機関間の交渉の代理は弁護士にしか担えないためだ。

小規模会社更生の運用開始に加え、早期事業再生法、企業価値担保権の導入などが予定されている。与信実務や事業再生を取り巻く環境が大きく変化しようとしている。

新たに運用が始まった小規模会社更生は、これまで対応できなかった企業群の事業再生に有効な選択肢になることが期待される。清算型の破産が企業倒産の約9割を占めるが、中には有望な事業を持つ企業でも事業再生を諦めるケースがある。

小規模会社更生の枠組みが再建型法的手続きを活用した企業再建の新たな呼び水になるのか。今後の運用が注目される。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2025年9月30日号掲載「WeeklyTopics」を再編集)