不動産業から見た全国の「活気のある街」 活性度トップは東京都中央区、福岡など地方都市も健闘

2025年不動産業からみた「エリア活性度」調査

暮らし・働き方の価値観に大きな変化を与えたコロナ禍から約5年。停滞した経済活動も戻り、都市部への人流も回復した。コロナ禍ではテレワークやリモート会議システムなどの普及で、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が広がったが、ここにきて再び出社回帰の流れも強まっている。

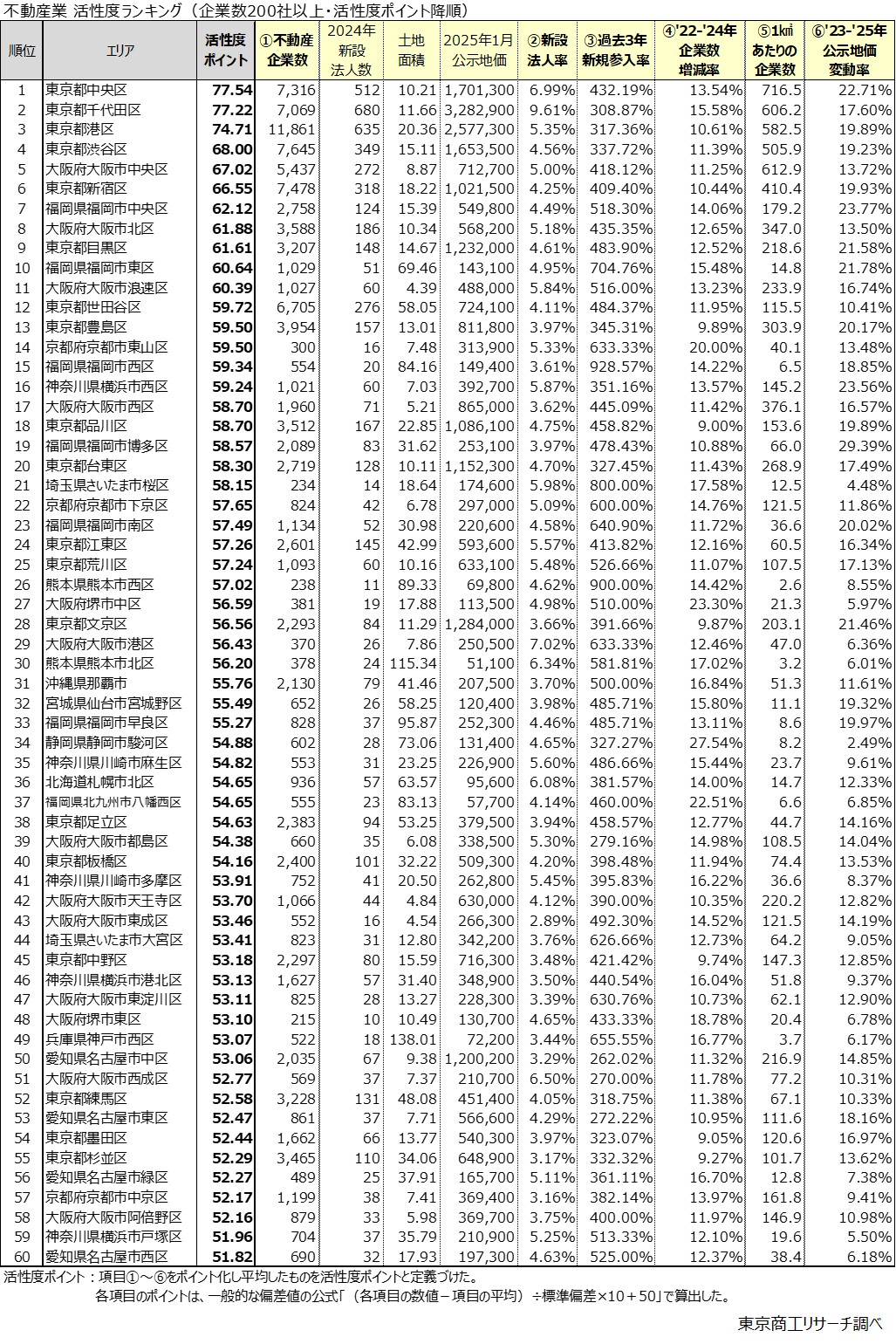

東京商工リサーチ(TSR)が保有する企業データベースや行政の発表する統計資料から6つの項目に基づいて、エリア別の不動産業「活性度ポイント」を算出した。その結果、再び都心回帰の動きが出てきた一方で、地方の穴場でも活性化に向かう地域があることがわかった。

「活性度」総合ランキングは、上位20エリアのうち、東京エリアが半数の10エリアを占めた。コロナ禍が落ち着き、再び都心一極集中の傾向が強まっている。また、大阪市や福岡市など、関西エリア、九州エリアの中心部もランキング上位に名を連ねた。

起業、会社移転が進み、郊外エリアでも活性度ポイントが上昇したエリアがある。取引量では、オフィスや商業ビル、高層マンションなどが立ち並ぶ都心が圧倒的に優位だが、開発余地の観点では、区画整理や市街地再開発で利便性の向上が進む郊外エリアも負けていない。

小・零細企業では、大手や老舗企業が強い都心エリアより、開発余地が大きい“穴場”エリアで商機を狙う企業も多いだろう。

すでに上昇局面に入った金利引き上げが不動産需要に影響を与えていくとみられる。消費者の選択の変化次第で「活性度」ランキングが今後、どのように変動するか注目される。

※ 本調査は、東京商工リサーチ(TSR)の企業データベース(約440万社)から、東京23区、全国の県庁所在地、政令指定都市の「不動産取引業」「不動産賃貸業・管理業」を抽出し、不動産企業数が200社以上の209市区を各ランキングにまとめた。

※ (1)不動産企業数(2)新設法人率(不動産企業総数に占める2024年の新設法人数)(3)新規参入率(倒産、休廃業・解散に対する新設法人の割合)(4)2022年末から2024年末の不動産企業数増減率(5)1平方キロメートルあたりの不動産企業数(6)2023年1月から2025年1月の公示地価増減率を市区ごとに算出し、エリア別「活性度ポイント」を算出した。

※ 活性度ポイント:項目(1)~(6)をポイント化し平均したものを活性度ポイントと定義付けた。各項目のポイントは、一般的な偏差値の公式「(各項目の数値-項目の平均)÷標準偏差×10+50」で算出した。

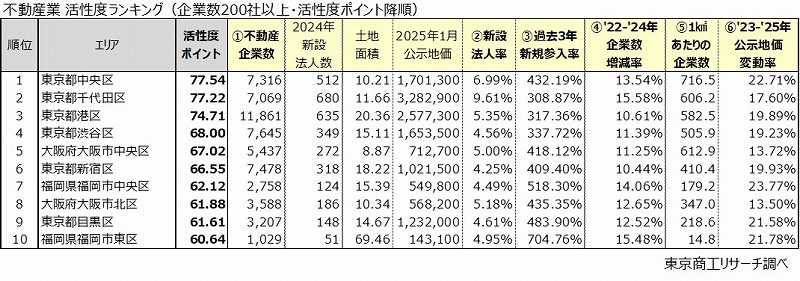

活性度ランキング1位は東京都中央区、東京以外では5位大阪市中央区、7位福岡市中央区

「活性度」トップは、「東京都中央区」で77.5ポイントだった。2024年の新設法人率が6.9%で2位、1平方キロメートルあたりの不動産企業数が716.5社で1位になり、総合ポイントを押し上げた。2位は僅差で「東京都千代田区」が77.2ポイント、3位は「東京都港区」が74.7ポイントでランクインした。国内有数の大企業が集中し、大規模な不動産開発も多く、さまざまな用途での不動産が集積する都心3区の強さを浮き彫りにした。

東京都以外では、5位に関西圏のビジネスの中枢である「大阪府大阪市中央区」、7位に福岡市の商業の集積地として賑わう「福岡県福岡市中央区」がランクインした。

企業数は港区が1万1,861社で、唯一1万社超え

不動産業が最も多いエリアは、「東京都港区」で1万1,861社だった。国内有数の職住一体エリアで、商業施設やオフィス、マンションなど多くの施設が立地し、仲介業者や管理業者など様々な不動産業者が本社を置いている。国内にある約150カ国の大使館のうち、半数以上が港区に集中し、インターナショナルスクールなども多い。人口に占める社長比率が最も高い街で、外国人居住者からの需要も高いエリアになっている。

次いで、2位が「東京都渋谷区」で7,645社、3位が「東京都新宿区」で7,478社と続く。5位までを官公庁やオフィス、商業施設などが集積する都心5区が占めた。また、上位20位のうち、16エリアを東京23区が占め、東京の一極集中を裏付けた格好となった。

東京都以外では、7位に「大阪府大阪市中央区」がランクイン。大阪府の経済の中心地であり、行政施設やオフィス、商業施設などが集積している。また、「大阪城」も所在し、歴史を感じられる観光エリアとしても知られている。

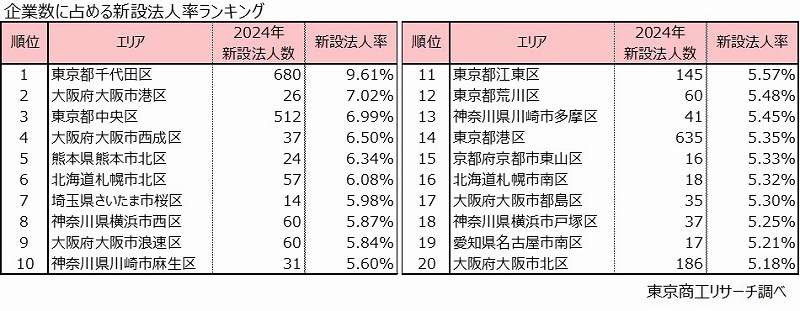

新設法人率は千代田区が唯一の9%台

企業数に占める新設法人率は、「東京都千代田区」が9.6%でトップだった。大企業が集中する丸の内・大手町を抱える国内経済の中心地で、交通アクセスに優れオフィスを中心に不動産取引が活発なエリアになっている。2024年の不動産業の新設法人数は680社と、全国で最も多かった。

2位は「大阪府大阪市港区」の7.0%。当エリアは、Osaka Metro 中央線が走り、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開催されている「夢洲」駅への電車アクセスが便利なエリアだ。観光客や就労者の増加で不動産需要も高まり、新設法人率が高くなったと考えられる。

なお、東京都千代田区に次いで新設法人数が多い「東京都港区」は、新設法人率は5.3%で14位だった。

上位20位では、東京23区が5エリア、大阪府大阪市が5エリアを占め、東西の中心エリアが多くランクインした。

大都市圏ではすべてのエリアで新設法人数が倒産、休廃業・解散数を上回る

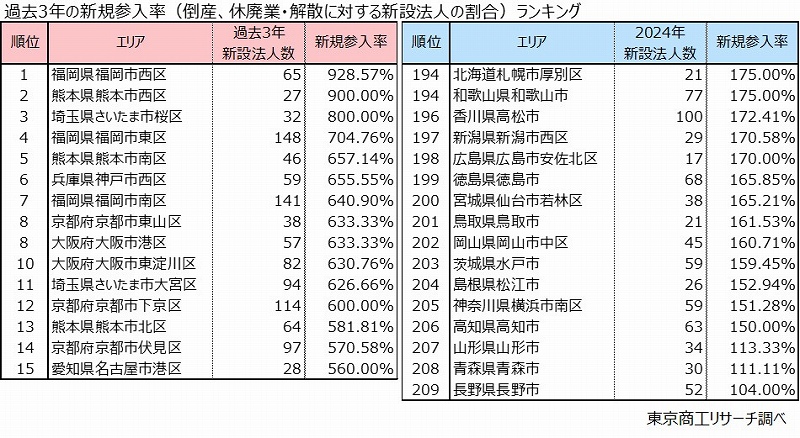

過去3年間(2022年-2024年)の不動産業における新設法人数と倒産や休廃業・解散数を比較し「新規参入率」を算出した。今回分析対象とした大都市圏では、すべてのエリアで過去3年間の新設法人数が倒産と休廃業・解散件数の合算を上回った。

新規参入率が最も高いエリアは「福岡県福岡市西区」の928.5%(新設法人65社、倒産、休廃業・解散7社)。福岡市中心部へのアクセスが良好で利便性が高く、山や海などの自然環境とも調和したエリア。国内最大級の九州大学伊都キャンパスの移転で宅地開発が進み、住民基本台帳上の人口・世帯数は増加が続く。

2位は、同じく九州の「熊本県熊本市西区」が900.0%(新設法人27社、倒産、休廃業・解散3社)でランクイン。福岡市が1位・4位・7位、熊本市が2位・5位・13位と、半導体専業ファウンドリーのTSMC進出で活況が続く九州エリアが上位にランクインした。

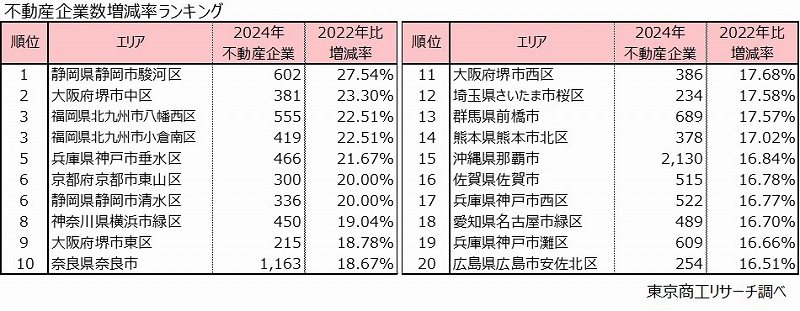

不動産企業増減率は「静岡県静岡市駿河区」がトップ

不動産企業数を2024年と2022年で比較し増減率を算出した。

最も増加率が高いエリアは「静岡県静岡市駿河区」の27.5%増だった。静岡市南部の駿河湾に面する立地であり、豊富な水・水産資源が特徴となる。2019年9月に開通した日本平久能山スマートIC周辺で大規模な再開発計画が進む。

次いで、2位の「大阪府堺市中区」が23.3%増、3位の「福岡県北九州市八幡西区」と「福岡県北九州市小倉南区」が各22.5%増で続く。

不動産企業増減率は、オフィス・商業施設が集積する中心部より、比較的落ち着いた住宅地の印象が強いエリアで高い傾向が見られた。企業数トップの「東京都港区」は、不動産企業増減率が2022年比で10.6%増で142位だった。

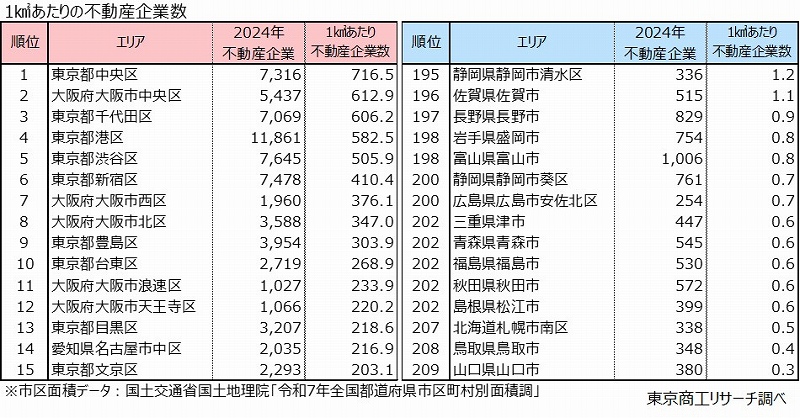

1平方キロメートルあたりの企業数は「東京都中央区」が716.5社でトップ

1平方キロメートルあたりの不動産企業数を算出した。

1平方キロメートルあたりの不動産企業数が最も多いエリアは、「東京都中央区」で716.5社だった。日本橋や銀座などの百貨店や飲食店などが集積する商業エリアを有し、不動産仲介、管理のほか、ビルや駐車場オーナーなど様々な不動産業者が本社を置いている。

次いで、2位が「大阪府大阪市中央区」で612.9社。関西圏の金融やビジネスの中枢エリアで、オフィスや商業ビルが密集する。人口や事業所の密度が高く、物件の取引量が圧倒的に多い東京23区や大阪府大阪市が上位にランクインした。

1平方キロメートルあたりの企業数が少ないエリアは「山口県山口市」0.3社、「鳥取県鳥取市」0.4社など。比較的人口が少ないことや山地・農地などの面積が広く可住エリアが狭いことなどが要因として挙げられる。

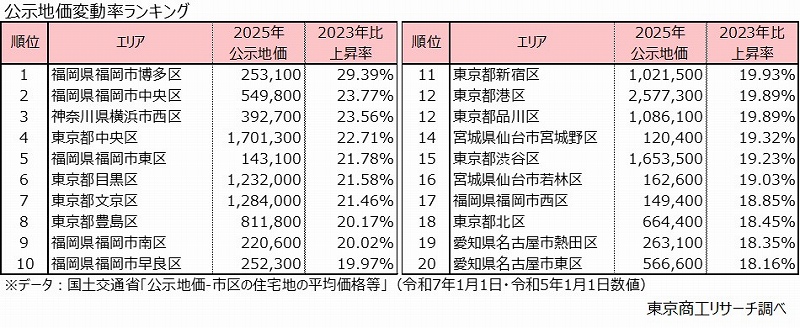

公示地価上昇率は「福岡県福岡市博多区」が上昇率29.3%でトップ

2023年と2025年(1月1日時点)の公示地価を比較した。地価上昇率は「福岡県福岡市博多区」が29.3%で突出した。商業や経済の中心地でありながら、福岡空港・博多駅が所在し、九州の「ハブ」としても機能する。当エリアでは、2022年に「ららぽーと福岡」が開業し、オフィスやマンションなどの開発も相次ぎ、不動産需要が年々高まっている。

次いで、2位が「福岡県福岡市中央区」の23.7%。行政・商業・オフィス街で福岡市の中心地として機能し、マンションや商業ビルなど様々な不動産が活発に取引されている。

上位は、福岡県や、神奈川県、東京都などの都心エリアが多くランクインした。コロナ禍が落ち着き、人流が回復したことで、都心エリアが再評価されている。