2024年の「新設法人」数は 15万3,938社 最多件数を更新、1次産業、建設業は減少

~ 2024年「全国新設法人動向」調査 ~

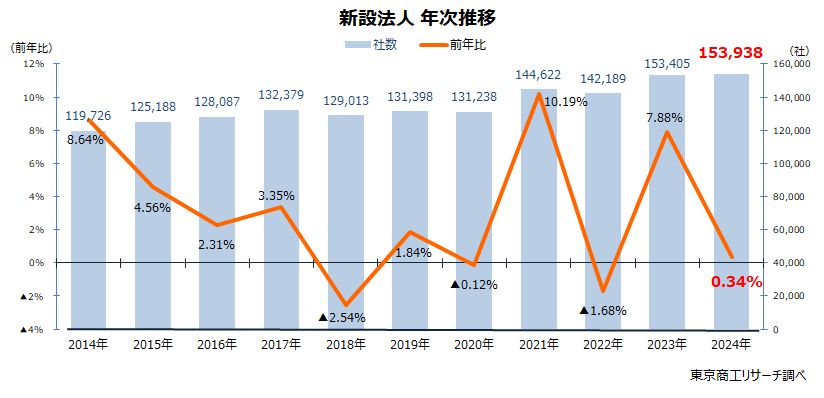

2024年に全国で新しく設立された法人(以下、新設法人)は15万3,938社(前年比0.3%増)で、2008年に統計を開始以降、過去最多を更新した。

一進一退を繰り返した新設法人数は、コロナ禍初期の設立控えの反動で2021年に14万社を突破した。経営者保証に拠らない融資の促進、商業登記規則改正による代表者の住所地の非表示対応(2024年10月)など、起業促進の取り組みもあり、新設法人はしばらく高水準が続きそうだ。

業種別では、宿泊業の伸びが前年比33.4%増とトップだった。2023年も同46.8%増と高い伸びをみせており、過去最高のインバウンド需要や宿泊単価の上昇などが新規参入を後押ししている。

一方、印刷・同関連業は同31.8%減で最大の減少率となった。デジタルの普及でペーパーレス化や用紙・インキの高騰など厳しい業界環境が新規参入を遠ざけている。

※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(対象約440万社)から、2024年(1-12月)に全国で新しく設立された全法人を抽出し、分析した。

2024年の新設法人が過去最多を記録したが、一方で倒産、休廃業・解散も増加をたどっている。2024年の全国倒産は1万6社(前年比15.1%増)で、11年ぶりに1万件を超えた。また、休廃業・解散は6万2,695社(同25.9%増)と初めて6万社を突破した。コロナ禍で拡充された資金繰り支援策は、自立・自走を促す施策にシフトし、対応できない企業の淘汰が進みつつある。

「新陳代謝」とも言えるが、変化に対応できず倒産や休廃業、解散した企業の経営者や従業員の起業(再チャレンジ)、再就職への支援は欠かせない。産業構造の転換で多様なスキルが求められており、新設法人が幅広いニーズの受け皿になることが社会の成長につながるだろう。

新設法人の商号 「アシスト」がトップ

2024年の新設法人で最も多かった商号は、「アシスト」の62社(前年60社、前年1位)だった。相手を助ける意味を持ち、目覚ましいテクノロジーの進化など激変する外部環境の下で求められている役回りだ。次点は、一丸や団結、ナンバーワン、オンリーワンなどを想起させる「ONE」の50社(同44社、同4位)。さらに、結びつきや連結、連帯、絆などと親和性がある「LINK」が49社(同48社、同2位)で続く。

前年比でみると、2023年は25社にとどまっていた「縁」が22社増の47社に達し、増加数トップだった。「結」は19社増の42社で、増加上位は漢字が占めた。

一方、商号ランキングで上位が常連だった「サンライズ」は16社減の29社と大幅に減少した。また、「トラスト」も15社減の28社にとどまった。

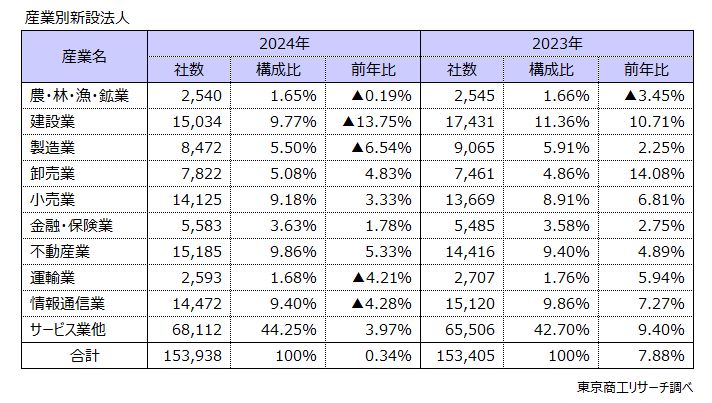

産業別 増加率トップは不動産業

産業別は、不動産業や卸売業など5産業で増加し、建設業や製造業など5産業で減少した。

増加率の最大は、不動産業の5.3%増(1万4,416社→1万5,185社)で、2023年(4.8%増)よりも増加率が拡大した。2025年1月1日時点の公示地価(全用途・平均)が前年比2.7%上昇するなど、国内不動産は活況だ。こうしたことを背景に、建物売買業,土地売買業(不動産業の内数)が6.0%増(7,830社→8,305社)と設立数が増加した。また、資産運用や節税の側面もある貸家業,貸間業(同内数)は10.7%増(1,384社→1,533社)と大幅に増加した。

一方、建設業は13.7%減(1万7,431社→1万5,034社)と唯一、減少幅が二桁に達した。厚生労働省によると、建設業の有効求人倍率は、技術者や工事従事者など全てのカテゴリで全業種平均を大きく上回っており、人手不足が顕著だ。新設法人数の減少に拍車をかけているとみられる。

業種別 宿泊業が33.4%増

産業を細分化した業種の増減を分析した。45業種中、増加は19業種、減少は26業種だった。農・林・漁・鉱業や建設業など1次、2次産業で減少が目立ち、3次産業で増加が顕著だった。

増加率の最大は、宿泊業の33.4%増だった。コロナ禍後期の2022年は1.1%減と微減に沈んだが、新型コロナの5類移行(2023年5月)やインバウンドの復調でビジネス環境が好転し、2023年の46.8%増に続いて大幅に増加した。

一方、減少率では、最も大きかったのは印刷・同関連業の31.8%減だった。デジタル化の進展など社会環境の変化が影響している。

都道府県別の新設法人率 沖縄県が15年連続トップ

2024年の新設法人数を「国税庁統計年報」に基づく普通法人数(最新データは2022年度)で除した都道府県別「新設法人率」を算出した。

トップは沖縄県の7.59%だった。新設法人率を算出した2010年以降、15年連続で全国トップを守った。以下、東京都の7.29%、大阪府の6.22%、福岡県の5.72%と続く。

一方、新設法人率が最も低かったのは、福島県の2.68%。以下、山形県の2.76%、島根県の2.81%と続いた。

法人格別 株式会社、合同会社の増加率が回復

法人格別の社数は、株式会社が10万733社(前年比0.6%減)だった。減少したものの、全体の約7割(構成比65.4%)を占めた。

設立コストが安く、株主総会が不要など経営の自由度が高い合同会社は、4万2,107社(前年比3.5%増、構成比27.3%)だった。

このほか、一般社団法人が6,259社(前年比3.3%増、構成比4.0%)、特定非営利活動法人(NPO)が1,206社(同0.2%減、同0.7%)など。

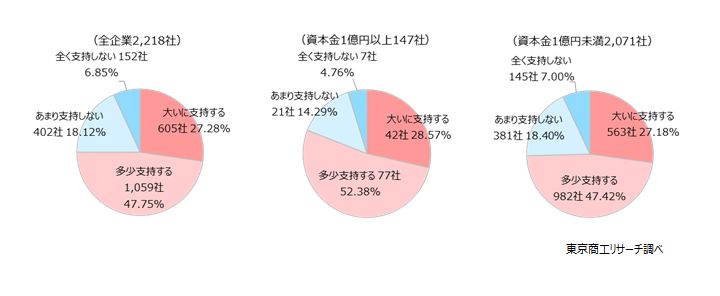

2024年の新設法人は15万3,938社(前年比0.3%増)で、統計を開始した2008年以降で過去最多を更新した。政府や自治体、金融機関などは、起業・創業やスタートアップ支援を加速している。融資や補助金、税制措置などに加え、規制緩和やビジネスプランの策定支援やテストマーケティングなど、実際の事業に近い支援プログラムなど多岐にわたる。こうした取り組みが一定の成果をあげているようだ。

ただ、新設法人の増加率は0.3%にとどまり、全方位的なプログラムを取り揃えながらも頭打ち感をみせている。また、農・林・漁・鉱業などの第一次産業や、インフラ維持や更新、建設費高騰がオフィス・住宅投資などに大きな影響を与える建設業は減少している。

生活基盤や社会インフラに不安が生じると、起業マインドが鈍化する恐れがある。これまでの起業支援プログラムは国力向上や地域創生により重きを置いているとの指摘もあり、イノベーティブな業種や事業以外への取り組みの検証が必要だろう。

また、今回の調査では産業構造や社会情勢の変化などで、ビジネスモデルの根本が揺らいでいる業種の新設法人数が減少していることもみえてきた。こうした業種では、支援プログラムを取り揃えても起業ニーズは盛り上がっていない。一方で、既存企業に融資やリスケジュールなどの支援が継続的に実行されている。

新設企業の増減は「業種体温」を測るバロメーターと捉えることもできる。低体温状態にある業種への延命的な支援は、部分最適に陥っている可能性もある。

起業・創業、スタートアップ支援に比べ、円滑な廃業に向けた支援を声高に議論することがはばかられる風潮が依然として残っている。今年3月に閣議決定された「小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)」では、こうした問題にも正面から取り組む姿勢が垣間見える。新設法人が高水準にある今こそ、「新陳代謝」の最適解を模索する機会といえる。