介護離職者 休業や休暇制度の未利用54.7% 規模で格差、「改正育児・介護休業法」の周知と理解が重要

2025年4月「介護離職に関するアンケート」調査

団塊世代が75歳以上になり、介護離職問題が深刻さが増している。ことし4月、改正育児・介護休業法が施行されたが、事業規模で意識の違いが大きいことがわかった。

東京商工リサーチが4月1日~8日に実施した企業アンケートでは、「介護離職の発生」は7.3%だが、介護離職者のうち、介護休業や休暇を利用する社員がいない企業は54.7%と半数を超えた。親などの高齢化が進む中で、制度の認識遅れや利用しにくい環境が明らかになった。

また、「仕事と介護の両立に十分に取り組んでいる」は19.8%で大企業と中小企業に差がなかった一方で、介護や育児休業・休暇が「発生していない」が大企業22.7%に対し、中小企業61.7%と3倍近く開いた。

介護休業や休暇の基準観、取得のしやすさに大企業と中小企業に差があり、取り組みが進む大企業と進んでいない中小企業との間で、両立支援に格差が広がっており、是正強化が急がれる。

過去1年間に「育児休暇が発生した」は大企業55.6%、中小企業21.4%と大きな差があった。国の定める育児休業とは別に、育児支援の休暇制度が「ある」は大企業が52.7%、中小企業は32.2%だった。また、両立支援への取り組みや整備した制度では、「就業規則やマニュアル化で明文化」は大企業が73.4%と7割を超えたが、中小企業は48.2%と半数に届かなかった。一方で、「取り組みや整備した制度はない」は大企業が9.7%に対し、中小企業は30.0%に達した。

介護休業で取得できる93日間が「長い」は、大企業が16.0%、中小企業が35.0%と休業期間への温度差も大きい。

事業規模で格差がある中、両立支援への取り組みが「十分とは思わない」理由は、大企業が「職場の雰囲気」による難しさ、中小企業は「自社に前例が少ない」など異なる。

介護や育児による離職は、企業にはマイナスの影響が大きい。特に、介護は時期や期間も想定が難しく、企業の支援が重要になる。改正した育児・介護休業法の周知徹底や、相談窓口の開設など、中小企業への支援拡充を中心に、企業や社員相互の意識改革が必要になっている。

※ 本調査は、2025年4月1日~8日にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答5,570社を集計・分析した。

※ 資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。前回調査は2023年10月25日公表。

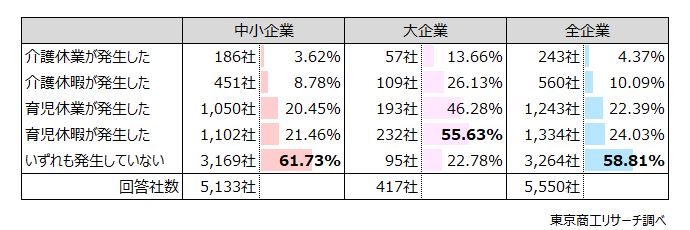

Q1.貴社で、過去1年間(2024年4月~2025年3月)に介護、または育児を理由とした休業・休暇は発生しましたか?(複数回答)

◇「介護休業の発生」が4.3%

最多は「いずれも発生していない」の58.8%(5,550社、3,264社)。規模差は大きく、大企業22.7%(417社中、95社)、中小企業61.7%(5,133社中、3,169社)と約3倍の開きがあった。

次いで、「育児休暇が発生した」は全企業24.0%(1,334社)で、大企業が55.6%(232社)に対し、中小企業は21.4%(1,102社)だった。

また、「育児休業が発生した」は、22.3%(1,243社)で、大企業46.2%(193社)、中小企業20.4%(1,050社)と、育児面でのサポートも差が大きかった。

「介護休暇が発生した」は10.0%(560社)で、大企業26.1%(109社)、中小企業8.7%(451社)。「介護休業が発生した」は4.3%(243社)で、大企業が13.6%(57社)に対し、中小企業は3.6%(186社)と、介護面でも規模間の格差が大きかった。

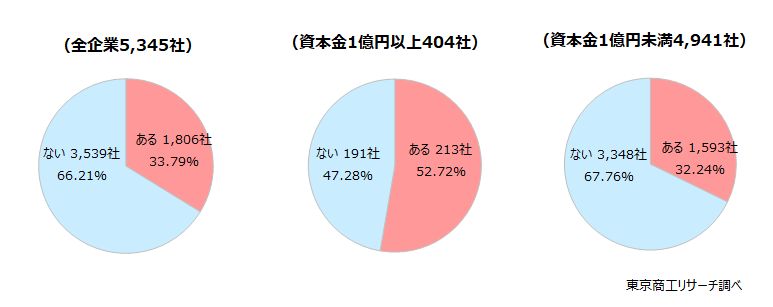

Q2.貴社には、国が定める育児休業とは別に、従業員の育児支援のための休暇制度(育児休暇)はありますか?(択一回答)

◇「ある」は大企業5割、中小企業は3割

国が定める育児休業とは別の育児支援のための休暇制度(育児休暇)が「ある」は、33.7%(5,345社中、1,806社)だった。規模別では、大企業52.7%(404社中、213社)に対し、中小企業32.2%(4,941社中、1,593社)で、追加支援にも企業規模で大きな開きが出た。

産業別では、「ある」が最も高かったのは「金融・保険業」の47.5%(61社中、29社)だった。次いで、「情報通信業」37.9%(295社中、112社)、製造業35.4%(1,451社中、515社)と続く。

一方、最低は「農・林・漁・鉱業」の15.0%(40社中、6社)だった。

「ある」の業種別では、最高が「貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関」の54.5%(11社中、6社)、「ない」は、ネットショップの「無店舗小売業」の90.9%(11社中、10社)だった。

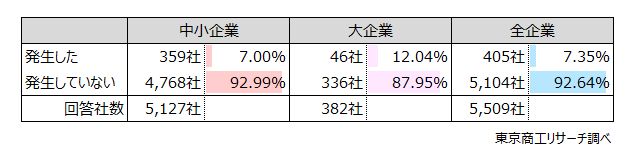

Q3.貴社で、過去1年間(2024年4月~2025年3月)に介護を理由とした退職者(以下、介護離職者)は発生しましたか?(択一回答)

◇「発生した」と7.3%

「介護離職の発生」は7.3%(5,509社中、405社)だった。規模別では、大企業が12.0%(382社中、46社)、中小企業が7.0%(5,127社中、359社)。

業種別では、「発生した」が構成比で最も高かったのが「宿泊業」の23.0%(26社中、6社)、「飲食業」18.1%(44社中、8社)で、サービス業他が上位に入った。

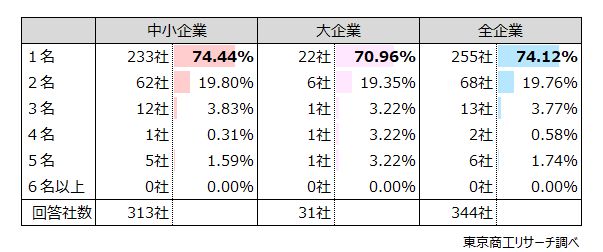

Q4.Q3で「発生した」と回答した方に伺います。過去1年間の介護離職者は何名ですか?(択一回答)

◇「1名」が74.1%

過去1年間の介護離職者の数を質問した。「1名」が74.1%(344社中、255社)で最も多かった。規模別では、大企業が70.9%(31社中、22社)、中小企業が74.4%(313社中、233社)と中小企業の方が3.5ポイント高かった。

次いで、2名が19.7%(68社)、3名が3.7%(13社)、5名が1.7%(6社)、4名が0.5%(2社)の順で、6名以上はゼロだった。

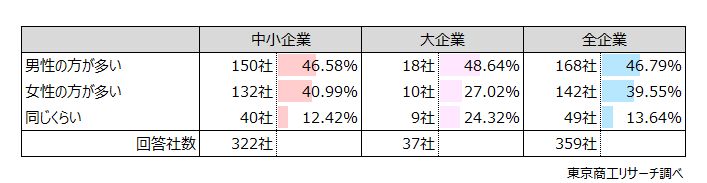

Q5.Q3で「発生した」と回答した方に伺います。過去1年間の介護離職者は男性と女性のどちらが多いですか?(択一回答)

◇「男性」が46.7%

介護離職者は、「男性の方が多い」が46.7%(359社中、168社)で、「女性の方が多い」が39.5%(142社)、「同じくらい」が13.6%(49社)と男性の方が7.2ポイント高かった。

規模別では、「男性の方が多い」は大企業が48.6%(37社中、18社)、中小企業が46.5%(322社中、150社)だった。

Q6.Q3で「発生した」と回答した方に伺います。過去1年間に発生した介護離職者のうち、介護休業(対象1人あたり通算93日)・介護休暇(同年5日)のいずれかを利用していた人の割合はどの程度ですか?0~10の整数で回答ください。

◇介護離職者の制度利用が「なし」が54.7%

介護離職者の介護休業や介護休暇の利用割合は「いない」が54.7%(190社中、104社)で半数を超え、制度の認識不足や制度利用が難しいケースも多いようだ。規模別では、大企業が38.8%(18社中、7社)、中小企業が56.3%(172社中、97社)で、大企業の方が17.5ポイント低かった。

「1割」利用が24.7%(47社)、「2割」が3.6%(7社)で、「10割」も10.0%(19社)と利用割合にも濃淡が出た。

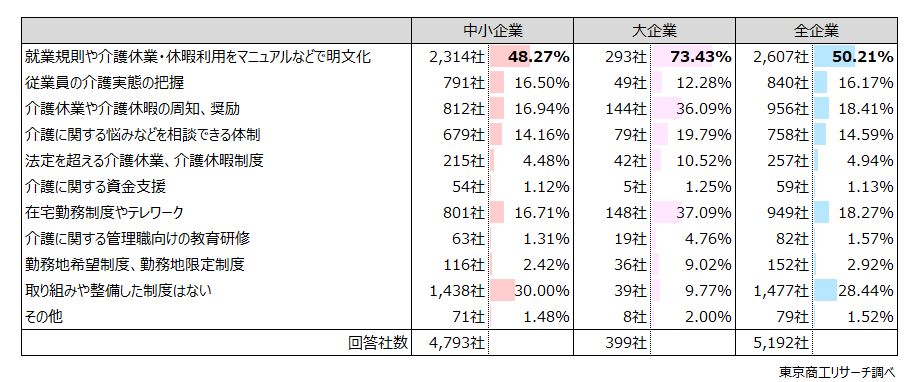

Q7.「仕事」と「介護」の両立支援に向け、貴社での取り組みや整備した制度は次のどれですか? (複数回答)

◇「就業規則やマニュアルで明文化」が50.2%

最多は、「就業規則やマニュアルなどで明文化」が50.2%(5,192社中、2,607社)で半数を占めた。大企業では73.4%(399社中、293社)と導入が進む一方、中小企業は48.2%(4,793社中、2,314社)で半数に満たなかった。

「制度はない」は28.4%(1,477社)で、不動産業は52.5%(156社中、82社)と制度化の遅れが際立った。

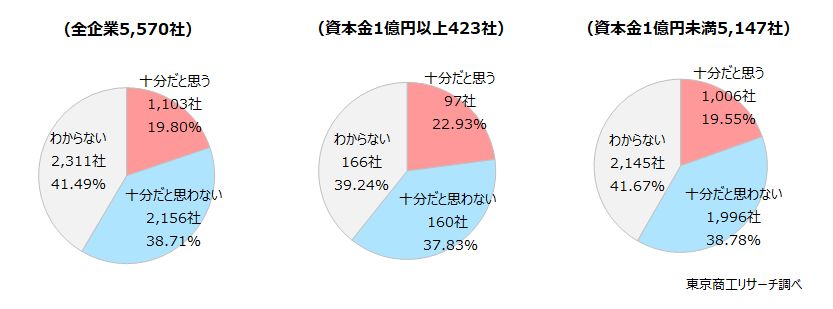

Q8.「仕事」と「介護」の両立支援について、貴社の取り組みは十分だと思いますか?(択一回答)

◇「十分だと思う」は約2割

「十分だと思う」が19.8%(5,570社中、1,103社)、「十分だと思わない」が38.7%(2,156社)、「わからない」も41.4%(2,311社)あった。

規模別では、「十分だと思う」が大企業が22.9%(423社中、97社)、中小企業が19.5%(5,147社中、1,006社)と差が小さい。両立支援のハードルが大企業と中小企業に差がある一方で、「十分」の回答に差がなく、目標点の相違がありそうだ。

業種別では、「十分」は「金融商品取引業,商品先物取引業」が38.8%(18社中、7社)。対して「十分だと思わない」は「道路旅客運送業」の90.9%(11社中、10社)だった。

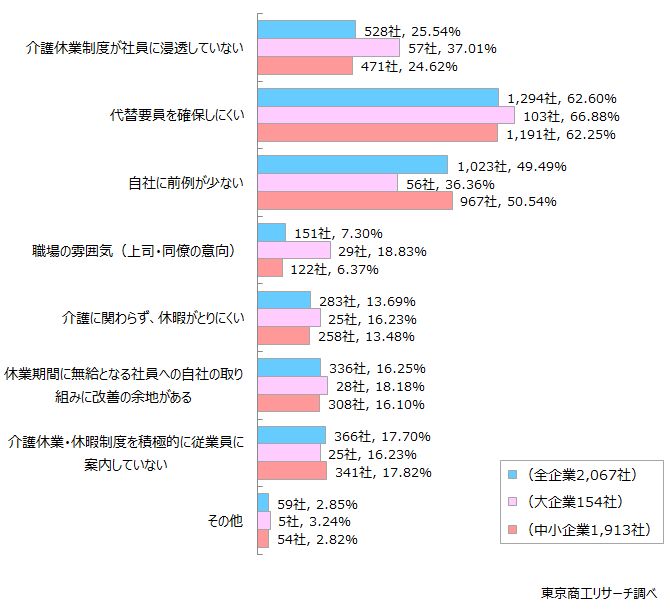

Q9.Q8で取り組みが「十分だとは思わない」と回答した方へ伺います。その理由は次のどれですか? (複数回答)

◇「代替要員を確保しにくい」が6割超

「代替要員を確保しにくい」が62.6%(2,067社中、1,294社)で最も多かった。

規模別で差が出たのは、大企業は「職場の雰囲気」が18.8%(154社中、29社)で、中小企業6.3%(1,913社中、122社)より12.5ポイント高かった。また、「介護休業が社員に浸透していない」が大企業37.0%(57社)、中小企業24.6%(471社)と12.4ポイント開き、浸透への意識付けに違いがありそうだ。

また、中小企業は「自社に前例が少ない」が50.5%(967社)も目立った。大企業36.3%(56社)とは14.2ポイントの差があり、中小企業は前例を理由に挙げているが、取り組みの遅れも背景にありそうだ。

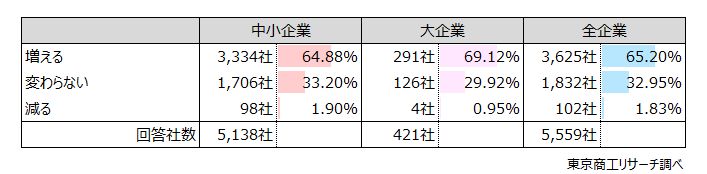

Q10.介護離職者数は将来的にどうなっていくと思いますか? (択一回答)

◇「増える」が65.2%

介護離職者数が将来、「増える」が65.2%(5,559社中、3,625社)で最も多かった。「変わらない」が32.9%(1,832社)、「減る」はわずか1.8%(102社)だった。

規模別では、「増える」が大企業が69.1%(421社中、291社)で、中小企業は64.8%(5,138社中、3,334社)と4.3ポイントと、規模別での予想に大きな差異はなかった。

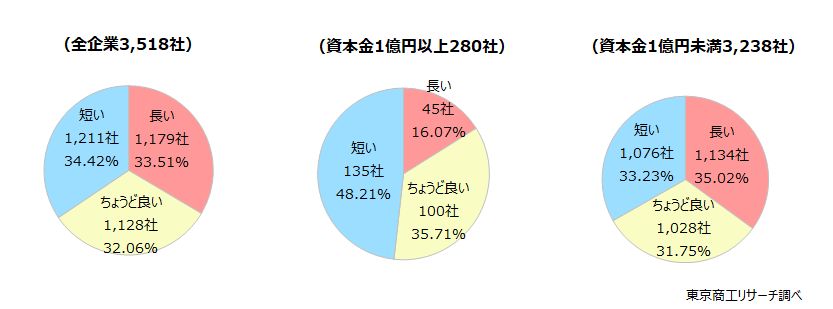

Q11.介護休業は、対象1人あたり通算93日まで取得が可能です。93日という期間についてどう思われますか? (択一回答)

◇「短い」は34.4%、「長い」33.5%と拮抗

「短い」が34.4%(3,518社中、1,211社)、「長い」が33.5%(1,179社)、「ちょうど良い」が32.0%(1,128社)と均衡した。

規模別では、大企業で「短い」は48.2%(280社中、135社)、中小企業は33.2%(3,238社中、1,076社)と規模によって濃淡が大きく出た。大企業と中小企業の介護休業に対する認識自体に開きがあり、問題を複雑化させている。「長い」は大企業が16.0%(45社)に対し、中小企業が35.0%(1,134社)だった。

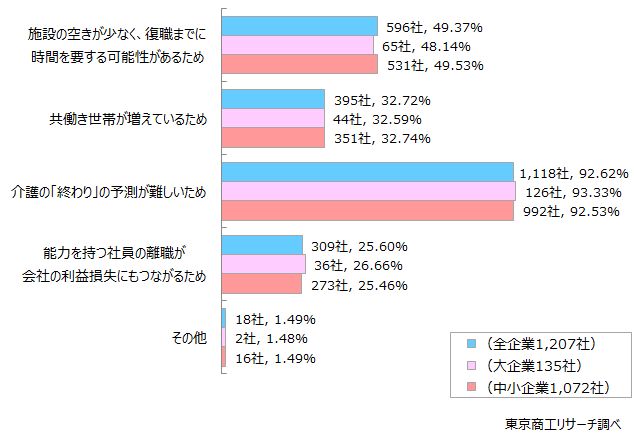

Q12.Q11で「短い」と回答した方へ伺います。その理由は次のどれですか?(複数回答)

◇「介護の終わりの予測が難しいため」が92.6%

「介護の終わりの予測が難しいため」が92.6%(1,207中、1,118社)で最も多かった。

次いで、「施設の空きが少なく、復職までに時間を要する可能性があるため」が49.3%(596社)、「共働き世帯が増えているため」は32.7%(395社)が続く。

自由回答では、「93日でどうこうできる問題ではない」「家族の為に動く人間に制限を持たせること自体が異常。会社は人が居て初めて成り立つ存在であるため制限ではなく、介護しつつも働けて給料も変わらない制度作りが必要」「介護の場合、「毎週〇曜日で1年間」「毎日、10時からの勤務」「隔日4時までの勤務」などの柔軟性が必要で、日数で縛る意味が無い」などの意見が寄せられた。