「雇用調整助成金」の不正受給公表1,545件 愛知県が200件超、サービス業他が半数占める

第10回 「雇用調整助成金」不正受給公表企業調査

全国の労働局が12月31日までに公表した「雇用調整助成金」(以下、雇調金)等の不正受給件数が、2020年4月から累計1,545件に達したことがわかった。不正受給総額は494億5,939万円にのぼる。

2024年は625件で、前年(692件)を67件下回った。しかし、2024年12月は54件と同年7月の60件以来、5カ月ぶりに50件を超えた。コロナ禍から5年目に入ったが、不正受給の公表は高止まりが続いている。

都道府県別の最多は愛知県の234件で、東京都(193件)に41件の差を付け、唯一200件を超えた。

不正受給の公表企業を東京商工リサーチ(TSR)の企業データベースで検索すると、直近年商を上回る不正受給額を受け取っていた企業が34社、創業5年以内の不正受給も152社あった。

コロナ禍で雇用維持のための緊急支援策だった、雇調金特例措置を利用する側の意識のあり方も不正受給の背景として問われている。

コロナ禍では迅速な雇調金の支給のため、手続きを簡素化した特例措置が講じられた。2023年3月に特例措置が終了し、2年を過ぎようとしているが、不正受給の公表が後を絶たない。不正受給は、助成金の全額返還など金銭的ペナルティだけでなく、明確なコンプライアンス(法令順守)の意識欠落として金融機関や取引先からの信用低下が避けられない。さらに、悪質性が極めて高い場合、代表者など関係者の逮捕に至るケースもある。

雇調金等は支給決定から5年間で消滅時効が成立する。このため、2025年はコロナ禍初期の不正受給が時効を迎える。しかし、制度を悪用した不正受給には、引き続き厳しい姿勢で時効成立を許さない対応が求められる。

※ 本調査は、雇用調整助成金、または緊急雇用安定助成金を不正に受給したとして、各都道府県の労働局が2024年12月31日までに公表した企業を集計、分析した。前回調査は11月21日発表。

雇調金等の不正受給公表は累計1,545件、2024年は前年より67件減少

全国の労働局が公表した雇調金等の不正受給は、2020年4月から2024年12月31日までに1,545件に達した。支給決定が取り消された助成金は合計494億5,939万円で、1件あたり平均3,201万円。

月別公表では、2024年11月は45件で3カ月ぶりに40件を超え、同12月は54件で5カ月ぶりに50件を上回った。2024年は合計625件で、前年(692件)を67件下回った。

公表された1,545件のうち、「雇調金」だけの受給は895件で約6割(57.9%)を占めた。このほか、パートタイマー等の雇用保険被保険者ではない従業員の休業に支給される「緊急雇用安定助成金」だけが209件(同13.5%)、両方の受給は441件(同28.5%)だった。

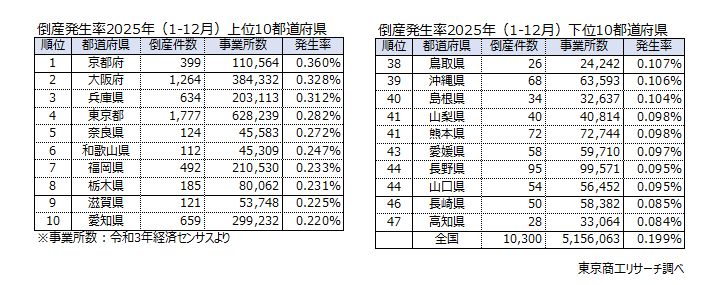

都道府県別 最多は愛知県の234件

地区別は、最多が関東の579件(構成比37.4%)。次いで、中部329件、近畿260件、九州123件、中国98件、東北69件、四国46件、北陸25件、北海道16件の順。

前回調査(2024年11月発表)と比べ、増加率は中部が15.4%増(285件から329件)で最も高く、東北15.0%増が僅差で並ぶ。一方、北海道、北陸、四国は前回調査から新たな公表はなかった。

都道府県別は、愛知県が234件で最多で、唯一200件を超えた。2番目に多い東京都193件との差は41件に広がった。

このほか、大阪府168件、神奈川県127件までの4都府県が100件を超えた。次いで、千葉県73件、広島県60件、福岡県58件、栃木県53件、埼玉県42件の順。

※ 各都道府県の労働局が公表した所在地に基づいて集計しており、本社所在地と異なる場合がある。

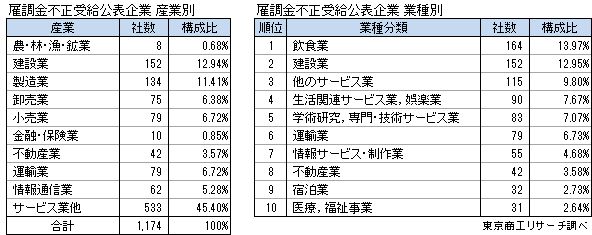

産業別 飲食業や人材派遣、旅行業などのサービス業他が約5割

雇調金等の不正受給で公表された1,545件のうち、TSRの企業情報データベースで分析可能な1,174社(個人企業を含む)を対象に、産業別と業種別で分析した。

産業別では、サービス業他の533社(構成比45.4%)が最多だった。次いで、建設業152社(同12.9%)、製造業134社(同11.4%)の3産業が100社を超えた。以下、小売業と運輸業が各79社(同6.7%)、卸売業が75社(同6.3%)で続く。

産業を細分化した業種別では、「飲食業」が164社(同13.9%)で最多。「建設業」152社、人材派遣や業務請負など「他のサービス業」が115社で続き、上位3業種が100社を超える。

このほか、旅行業や美容業など「生活関連サービス業,娯楽業」90社、経営コンサルタントなどの「学術研究,専門・技術サービス業」83社、「運輸業」79社、「情報サービス・制作業」55社、「不動産業」42社、「宿泊業」32社、「医療,福祉事業」31社の順。

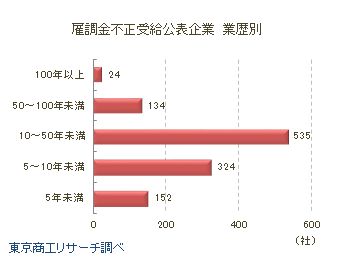

業歴別 10年未満が4割、特例措置後の起業は73社

雇調金等の不正受給が公表された企業のうち、公表時点の業歴が判明した1,169社では、10年以上50年未満が535社(構成比45.7%)で最も多く、半数近くを占めた。次いで、5年以上10年未満324社(同27.7%)、5年未満152社(同13.0%)が続き、10年未満が合計476社(同40.7%)で4割を占める。

業歴が短い企業では、雇調金特例措置が始まった2020年4月以降の起業も73社あった。

一方、業歴100年以上の老舗企業24社を含む50年以上は158社(同13.5%)で、1割超にとどまった。

年商を上回る不正受給は34社

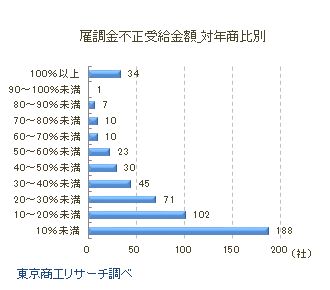

直近の売上高が判明した521社を対象に、不正受給額と年商を比較した。最多は、年商比10%未満が188社(構成比36.0%)で約4割を占めた。

次いで、10%以上20%未満102社、20%以上30%未満71社で続き、直近年商の50%未満は436社(同83.6%)と8割超を占めた。

一方、年商を上回る100%以上は34社(同6.5%)だった。年商を上回る雇調金の受給は、常識的には理解を得るのは難しいだろう。

コロナ禍での雇調金支給は、営業自粛や人流抑制などで休業や営業活動の縮小を余儀なくされた企業で働く従業員の雇用維持に一定の役割を果たした。

事業規模を問わず多くの企業が受給したが、迅速な支給のために手続きを簡略化した特例措置を悪用した不正受給の摘発が相次いでいる。厚生労働省によると、各都道府県労働局の遡及調査で発覚した不正受給は、非公表企業を含めて2024年9月末で3,603件、支給決定取消金額は815億5,000万円に及ぶ。雇調金等は事業主と従業員の双方が負担する雇用保険料のうち、事業主負担分を積み立てた「雇用安定資金」が主な財源で、制度の公平性を阻害する不正受給は見逃せない。

不正受給の公表は、取引先や金融機関の信用低下を避けられない。同時に、違約金と延滞金を加えた支給金額返還を迫られるだけに、公表企業の動向には今後も注目せざるを得ない。