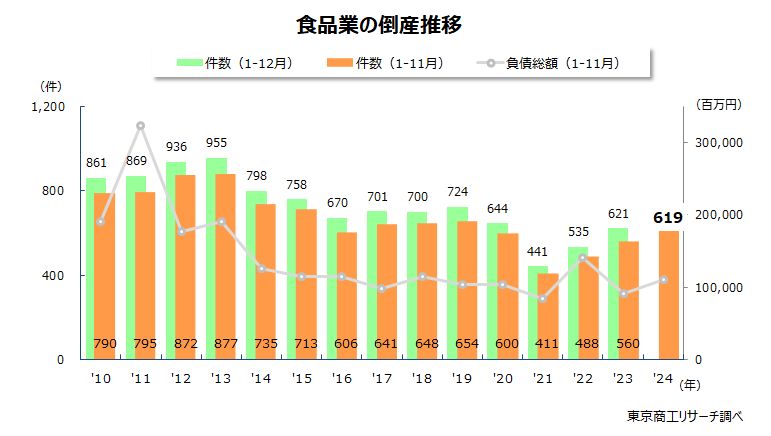

2024年「食品業」倒産 4年ぶり600件超 価格転嫁が難しい製造業、卸売業の苦境が鮮明

2024年(1-11月)「食品業」の倒産

コロナ禍は落ち着いたが、長引く円安で食材や電気・ガス・水道などの光熱費が高騰している。さらに、人件費も上昇し、食品業界は厳しい環境が続いている。2024年の「食品業」(負債1,000万円以上)は11月までに619件(前年同期比10.5%増)に達した。

食品業界は、製造業、卸売業など、価格転嫁が難しい業態で増勢を強めている。コロナ禍の資金繰り支援で倒産は2021年を底に低水準をたどっていたが、2024年はコロナ禍前の水準に戻すことが確実になった。

「食品業」の業態別倒産は、製造業171件(同16.3%増)、卸売業231件(同8.9%増)、小売業217件(同7.9%増)だった。

資本金別は、1千万円未満が393件(前年同期比12.9%増)で最も多く、負債額別も1億円未満が392件(同5.9%増)で、それぞれ約6割を占めた。形態別では、破産が543件(同11.0%増)と約9割(構成比87.7%)を占め、小・零細規模を中心に推移している。

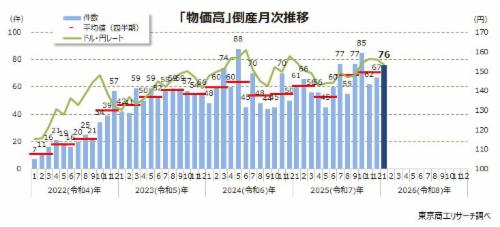

「新型コロナウイルス」関連倒産は232件(同14.7%減)と、ピークアウト傾向を示している。だが、「物価高」倒産が98件(同12.6%増)で、このうち製造業54件(同12.5%増)、卸売業26件(同44.4%増)と大幅に増加し、食品業界の苦境は続いている。今後は、業績回復の遅れや価格転嫁が難しい中小・零細業者を中心に、売上増の資金需要に対応できない企業が押し上げて倒産が増勢をたどることが危惧される。

※本調査は、日本産業分類の「09食料品製造業」「10飲料・たばこ・飼料製造業」「52飲食料品卸売業」「58飲食料品小売業」の2024年(1-11月)の倒産を集計、分析した。

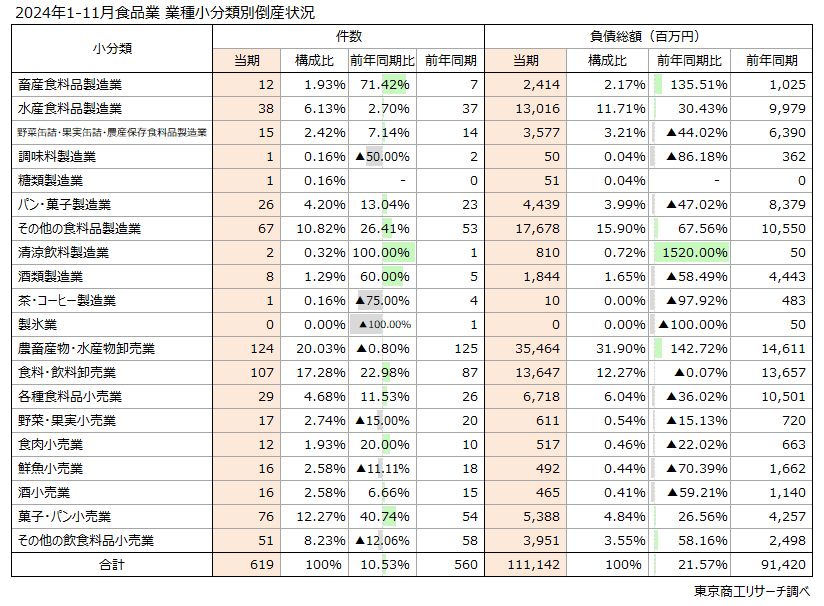

【業種別】最多が農畜産物・水産物卸売業の124件

業種小分類別では、最多が「農畜産物・水産物卸売業」の124件(前年同期比0.8%減、構成比20.0%)で、3年ぶりに前年同期を下回った。

次いで、「食料・飲料卸売業」の107件(前年同期比22.9%増)、「菓子・パン小売業」の76件(同40.7%増)と続く。

業態別では、製造業171件(同16.3%増)、卸売業231件(同8.9%増)、小売業217件(同7.9%増)で、すべての業態で前年同期を上回った。

食品業の「物価高」倒産は、98件(前年同期比12.6%増)だった。水産食料品製造業18件(同38.4%増)、菓子・パン小売業14件(同40.0%増)、農畜産物・水産物卸売業(同18.1%増)と食料・飲料卸売業(同85.7%増)が各13件などで、前年同期を上回った。

「新型コロナウイルス」関連倒産は、232件(前年同期比14.7%減)で、前年同期を下回った。

コロナ禍の外出自粛や飲食店の休業・時短営業の影響で、食品業界は大きな打撃を受けた。

その後、コロナ禍は落ち着いたが、円安やロシアのウクライナ侵攻などで食料や原材料の価格が上昇局面に入った。さらに、人手不足による人件費上昇もあって、価格転嫁が難しい製造業や卸売業は厳しい状況にあり、食品業界は業態別でも格差が生じている。

【地区別】9地区のうち、7地区で増加

地区別は、9地区のうち、中部、四国を除く7地区で前年同期を上回った。東北57件(前年同期比21.2%増)と近畿129件(同21.6%増)、九州76件(同5.5%増)が3年連続、中国43件(同2.3%増)が2年連続、北海道25件(同13.6%増)と関東182件(同11.6%増)、北陸12件(同20.0%増)が2年ぶりに、それぞれ前年同期を上回った。

一方、四国18件(同14.2%減)が、2年ぶりに前年同期を下回った。中部は前年同期と同件数の77件だった。

都道府県別件数では、増加が30都道府県、減少が13府県、同数4県。

増減率(件数10件以上)では、増加が奈良266.6%増、岡山83.3%増、長野71.4%増、広島63.6%増、大阪43.5%増、大分42.8%増、青森と埼玉が各41.6%増、愛知30.4%増、兵庫25.9%増、長崎25.0%増、神奈川21.7%増、茨城と三重が各20.0%増、宮城と千葉が各14.2%増、北海道13.6%増、東京7.4%増。

一方、減少は静岡40.0%減、京都26.9%減、福岡19.4%減。