企業の借入金は月商の5.4カ月分に微減 金利の上昇局面を迎え、財務の二分化が加速か

国内企業3.2万社 2024年3月期「企業の借入金」状況調査

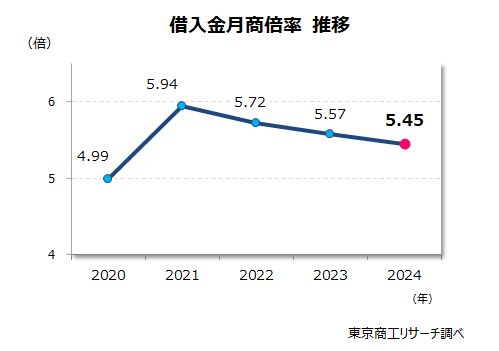

コロナ禍で膨らんだ過剰債務の解消に向けた動きが出ている。 2024年3月期決算の全国3万2,171社のうち、約半数(47.3%)の企業で借入金が減少した。だが、企業全体の借入金残高は月商比で微減にとどまり、前期より借入金が増えた企業も26.5%あった。借入金が月商の何倍あるかを示す「借入金月商倍率」は5.45倍で、前期(5.57倍)から0.12カ月分の微減にとどまった。

コロナ禍の資金繰り支援策として代表的なゼロゼロ融資(実質無利子・無担保融資)などを活用し、2021年3月期には借入金が増えた企業が4割以上に急増した。同期の企業の借入金月商倍率は5.9倍と前期の4.9倍から約1カ月分跳ね上がり、企業の過剰債務の深刻さが顕在化した。その後、借入金月商倍率は減少に転じ、直近の2024年3月期は、前期に引き続いて借入金を減らした企業比率が高まった。ただし、コロナ禍前(4.99カ月分)に比べると0.5カ月分高く、依然としてコロナ禍前とのギャップが埋まらない状況が続いている。

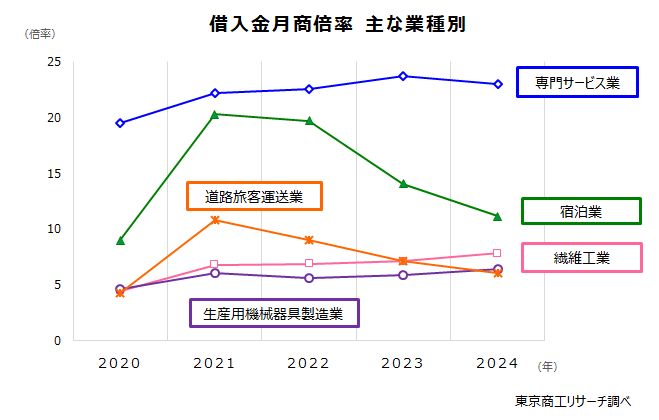

業種別の借入金月商倍率は、コロナ禍が直撃した専門サービス業、繊維工業、宿泊業ではコロナ禍前より2カ月分以上増えた状態が続いている。

利子補給や返済据え置き期間が終了し、ゼロゼロ融資の返済が本格的に始まった。ただ、業績回復が遅れた企業は、返済原資と運転資金を同時に捻出することが難しい。さらに、猶予措置を受けていた社会保険や税金の支払再開、仕入や労務コストの上昇などの資金需要も加わっている。倒産減少に大きく貢献したゼロゼロ融資だが、その副作用の過剰債務への対応が改めて焦点になっている。

※本調査の対象は、TSRが保有する財務データ84万社のうち、2020年3月期から2024年3月期まで5期連続で財務資料(決算書)が比較可能な3月期決算の3万2,171社を抽出し、分析した。

※借入金は、金融機関からの借入金を対象とした。資本金1億円以上を大企業、1億円未満を中小企業と定義した。

「借入金が減少」が約半数、無借金企業は4社に1社(23.1%)

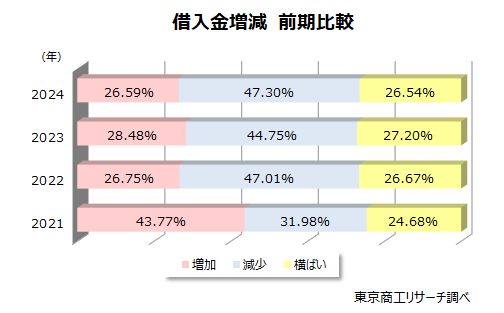

3月期決算の3万2,171社を対象に、借入金を前期と比較した。2024年3月期に借入金が増加した企業は26.5%、減少は47.3%、横ばいは26.5%だった。

2020年以降、コロナ禍で資金繰り支援策が相次いで実施された。ゼロゼロ融資などの資金繰り支援を受けた2021年3月期決算は、借入金が増加した企業は43.7%と4割を超えた。

ただ、コロナ関連の支援策が一巡した2022年3月期以降、増加と減少の構成比は再び逆転し、増加の構成比は大きく後退。ゼロゼロ融資の民間金融機関の受付終了に加え、すでに返済が始まった企業、不測の事態に備えて手元資金を厚くした企業が借入返済を進めたためとみられる。

2024年3月期もこの傾向は継続し、借入金の減少を進めた企業が半数近く(構成比47.3%)を占めた。なお、2024年3月期の横ばいのうち、7,447社(同23.1%)は前期から2期連続で借入金ゼロの無借金企業だった。

中小企業ほど借入金減少の傾向高い

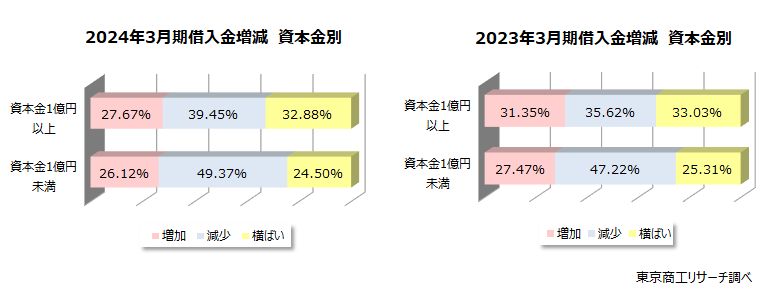

前期と比較した借入金の増減を資本金別で分類した。

2024年3月期に借入金が増加したのは、資本金1億円以上(大企業)が27.6%、資本金1億円未満(中小企業)は26.1%で、中小企業と1.5ポイントの開きがあった。

借入金の減少は、大企業39.4%に対し、中小企業は49.3%で9.9ポイント上回った。大企業と中小企業の借入金増減の特徴は、前期(2023年3月期)と同様の傾向を示したが、中小企業の借入金減少の比率は約半数にまで高まった。

コロナ禍当初、中小企業ほどゼロゼロ融資の利用などで借入金が増加したが、その反動で中小企業の借入返済が進んだとみられる。

一方、大企業はコロナ禍が一巡し、業績拡大や新たな事業投資に向けた資金需要も発生しているとみられる。

借入金増加の比率 最多は農・林・漁・鉱業

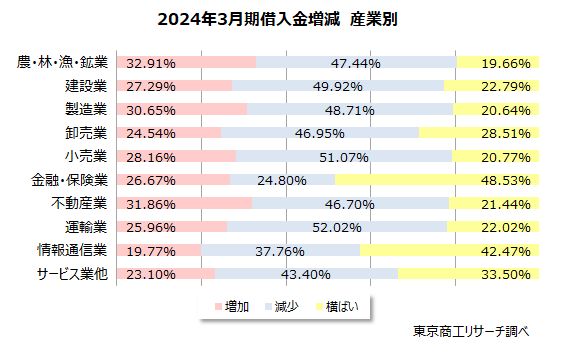

産業別の借入金の状況を比較した。2024年3月期で借入金の増加比率が最も高かったのは、農・林・漁・鉱業の32.9%、以下、不動産業(31.8%)、製造業(30.6%)、小売業(28.1%)、建設業(27.2%)、金融・保険業(26.6%)、運輸業(25.9%)、卸売業(24.5%)、サービス業他(23.1%)と続き、最も低かったのは情報通信業(19.7%)で、唯一の10%台だった。

コロナ禍が直撃した飲食業などを含むサービス業他(23.1%)の借入金増加率は情報通信業に次ぐ2番目の低水準だった。

借入金増加は中国地区が比率最大

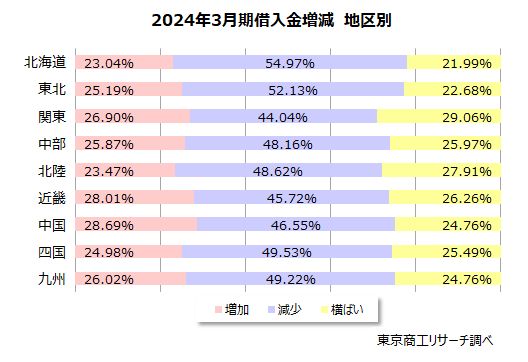

全国9地区の借入金の状況を比較した。9地区のうち、2024年3月期で借入金の増加比率が最も高かったのは、中国の28.6%。次いで、近畿(28.0%)、関東(26.9%)、九州(26.0%)、中部(25.8%)、東北(25.1%)、四国(24.9%)、北陸(23.4%)の順で続き、最も低い北海道が23.0%だった。一方、借入金が減少した比率が最も高かったのは北海道の54.9%で、2位の東北(52.1%)とともに半数を超えた。

借入金月商倍率、3期連続減もコロナ前に戻らず

借入金が月商の何倍に相当するかを示す「借入金月商倍率」(借入金総額÷年間売上高÷12)の5期の推移を比較した。

コロナ禍前(2020年3月期)は4.9倍だったが、コロナ関連融資の利用が進んだ2021年3月期は5.9倍に跳ね上がった。コロナ禍での売上の落ち込みと、銀行借入の積極利用が同時に進行した結果、借入金月商倍率が急激に高まった。

借入金の標準的な比率は、業種や業態で異なるが、概ね月商比3倍と言われる。コロナ禍以降およそ1カ月分の月商と同額の借入金が増加したことになる。

2024年3月期の借入金月商倍率は5.4倍だった。2021年3月期をピークに3期連続で減少したが、前期から月商0.12カ月分の減少にとどまった。

コロナ禍を通じて月商1カ月分の借入金が増えたが、3年経過後の2024年3月期も削減額は半減にとどまり、コロナ禍で膨らんだ債務の削減には至っていないのが実状だ。

業種別 改善の兆しもコロナ禍前には至らず

2020年3月期以降の主な業種の借入金月商倍率を比較した(1業種あたり母数が100社以上を対象)。2024年3月期で最も高かったのは、不動産賃貸業・管理業の25.5倍だった。以下、専門サービス業(22.9倍)、電気業(19.7倍)、不動産取引業(18.3倍)、金融商品取引業,商品先物取引業(15.5倍)、物品賃貸業(14.3倍)、宿泊業(11.1倍)と続き、上位6業種までが借入金月商倍率が12倍以上の年商超えとなっている。

借入金月商倍率が高い上位20業種のうち、コロナ禍前(2020年3月期)と比べ、月商2カ月分以上増加した業種は、専門サービス業(増加3.5カ月分)、繊維工業(同3.3カ月分)、宿泊業(同2.1カ月分)の3業種。いずれもコロナ禍の影響が大きかった業種が並んでいる。

最も起伏が大きかったホテル・旅館運営の宿泊業は、2021年3月期には需要が消失して売上が大幅に減少、同期の借入金月商倍率は20.2倍に達した。その後も移動制限が続き、回復の遅れから22年3月期も19.6倍と解消できなかったが、人流やインバウンドの回復が急速に進んだ2023年3月期、2024年3月期は借入金月商倍率の低減が顕著だった。

ただ、上位20業種中、14業種は2020年3月期から借入金月商倍率は上昇しており、コロナ禍前の水準まで過剰債務の改善が進んでいない。

2024年3月期の企業の借入金月商倍率は、前年同期からわずかな改善にとどまった。コロナ禍の資金繰り支援で借入金は月商比で平均1カ月分が膨らんだ。その後、3年が経過しても削減額は約半分にとどまっている。コロナ禍から平時に移行し、売上回復や業績が拡大したことを念頭に入れると、実体の借入金の減少幅は数字以上に遅れているとみることもできる。

一方、コロナ禍で一時的に需要が消失して打撃を受けた宿泊業や道路旅客運送業は、2024年3月期決算は観光需要やインバウンドの回復などで売上高が伸び、借入金月商倍率の改善が顕著だった。とはいえ、コロナ禍前の水準とは乖離が大きい。さらなる需要回復を売上拡大につなげることができるか、今期(2025年3月期)の決算で真価を問われることになりそうだ。

ゼロゼロ融資の利用が判明した倒産は2024年9月で累計1,679件に達した。1-9月累計は全国で459件発生し、前年(1-12月635件)とほぼ同水準のペースで推移している。この間、コロナ対応の政策支援も、救済から経営改善や再生支援に大きくシフトしている。すでに企業向け貸出は金利が上昇しており、借入金は返済と金利が重荷になることも危惧される局面に入っている。コロナ禍から平時へ経営環境が大きく変化するなかで、本業の収益力が問われてくるだろう。