最低賃金改定で「給与を見直す」企業 4割 約2割は現在、 10月以降の最低賃金を下回る時給

2024年「最低賃金引き上げに関するアンケート」調査

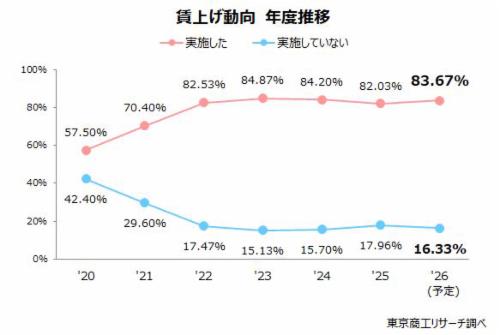

厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月25日、答申を取りまとめ、2024年度の地域別最低賃金額改定の目安額をすべての都道府県で前年度から50円の引き上げとすることを示した。全国加重平均では1,054円となる。現在、目安通りの引き上げとなった場合の最低賃金より低い時給での雇用は、企業の19.2%ある。約2割の企業が10月以降、給与引き上げなどの対応を迫られる。

来年度の最低賃金改定で許容できる上昇額が「50円以上」と回答した企業は64.6%で、前回アンケート(2023年8月実施)の50.6%を14.0ポイント上回った。ただ、「許容できない」と回答した企業も17.1%(前回15.9%)と微増だった。コロナ禍を経て業績が回復した企業など、最低賃金の上昇への対応余力がある企業が増えるなか、賃上げ負担が重い事業者も一定数存在することを示している。

最低賃金の上昇への対策では、最多が「価格転嫁」の48.5%だった。前回、「価格転嫁」との回答は36.3%だった。長引く物価高や持続的な賃上げには適切な価格転嫁が不可欠で、企業側も積極的な姿勢に変化しつつある。

一方で、最低賃金の上昇は非正規社員の労働時間の短縮につながり、人手不足の悪化を招きかねない。安定的な賃上げは、企業の自立的な売上増やコスト削減など収益強化策に加え、政策・制度の面からも支援が重要になっている。

※本調査は2024年8月1~13日にインターネットによるアンケート調査を実施。有効回答5,506社を集計し、分析した。

※資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。

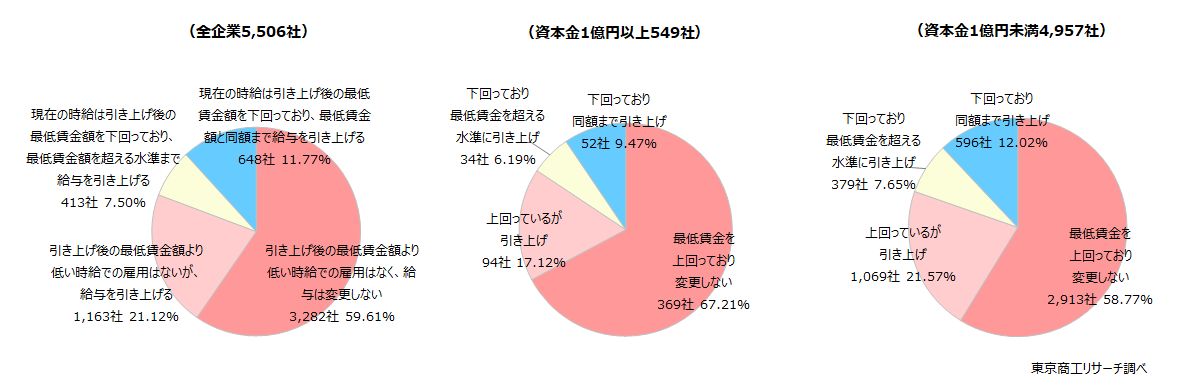

Q1.2024年度の最低賃金(時給)引き上げ額の目安は50円(全国加重平均)となりました。目安通りの引き上げとなった場合、貴社では給与設定を変更しますか?(択一回答)

◇最低賃金の上昇に伴い、「給与を引き上げる」企業は4割

最多は、「引き上げ後の最低賃金額より低い時給での雇用はなく、給与は変更しない」の59.6%(5,506社中、3,282社)で、約6割の企業が給与を変更しないと回答した。

一方、「引き上げ後の最低賃金より低い時給での雇用はないが、給与を引き上げる」は21.1%(1,163社)、「現在の時給は引き上げ後の最低賃金額を下回っており、最低賃金額と同額まで給与を引き上げる」が11.7%(648社)、「現在の時給は引き上げ後の最低賃金を下回っており、最低賃金額を超える水準まで給与を引き上げる」が7.5%(413社)で、合計40.3%(2,224社)の企業は最低賃金の上昇に伴い、何らかの形で給与を引き上げると回答した。

現在、引き上げ後の最低賃金より低い時給での雇用がある企業は19.2%(1,061社)で、10月以降、賃上げ対応が必須となっている。

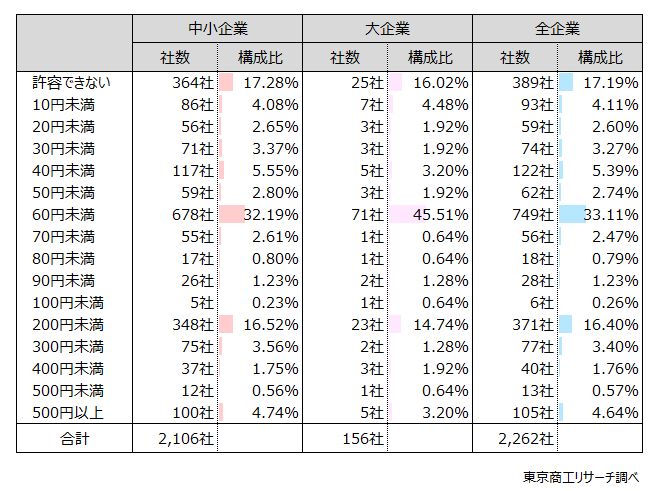

Q2.貴社で許容できる来年度(2025年度)の最低賃金(時給)の上昇額は最大でいくらですか?

◇6割超が今年度以上の水準が可能

今年度の最低賃金を基準に、来年度許容できる最低賃金の引き上げ額を聞いた。2,262社から回答を得た。

10円刻みのレンジでは、最多は「50円以上60円未満」の33.1%(749社)だった。今年度の引き上げ額の目安である50円と同程度の賃上げであれば、来年度も持続できると考えている企業が多いとみられる。

来年度も「50円以上」の最低賃金の上昇を許容できる企業の合計は64.6%(1,463社)だった。2023年8月に実施した同様のアンケートで、来年度(2024年度)に「50円以上」の最低賃金上昇を許容できるとした企業の50.6%からは、14.0ポイント上昇した。

アフターコロナの業績回復に加え、物価高を反映した価格転嫁も徐々に進んでいる。このため、人件費負担が増す企業がある一方で、賃上げ余力が生じている企業も出ている。

また、これ以上の最低賃金の上昇は「許容できない」と回答した企業は17.1%(389社)だった。前年度の15.9%からは1.2ポイント上昇した。

来年度の許容できる最低賃金の上昇額の中央値は、すべての企業規模で「50円」だった。

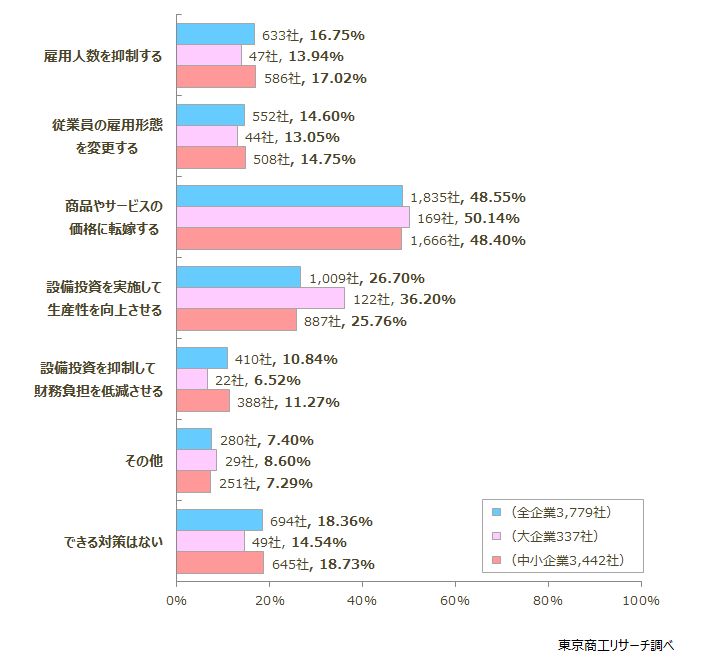

Q3.最低賃金の上昇に対して、貴社はどのような対策を実施、または検討していますか?(複数回答)

◇「価格転嫁」が最多の48.5%

最低賃金の上昇への対策について、3,779社に聞いた。

最多は「商品やサービスの価格に転嫁する」の48.5%(1,835社)だった。

以下、「設備投資を実施して生産性を向上させる」の26.7%(1,009社)、「雇用人数を抑制する」の16.7%(633社)、「従業員の雇用形態を変更する」の14.6%(552社)と続く。「できる対策はない」は18.3%(694社)。

規模別では、「設備投資を実施」は大企業36.2%(337社中、122社)、中小企業25.7%(3,442社中、887社)で、大企業が10.5ポイント上回った。一方、「設備投資を抑制」は大企業6.5%(22社)、中小企業11.2%(388社)で、中小企業が4.7ポイント上回った。

その他では、「130万円の壁もあり、稼働時間を減らすしかない」(情報処理サービス業、資本金1億円未満)など、時給の上昇による労働時間の短縮で、人手不足が加速することを懸念する声も聞かれた。