1-7月「税金(社会保険料含む)滞納」倒産 累計109件 7月で年間最多を更新、「厳しい徴収から弾力的な支援」へ

2024年1-7月「税金滞納」倒産

コロナ禍で業績回復が遅れた企業に、ゼロゼロ融資などの借入返済と税金・社会保険料が資金繰りの重しになりつつある。税金・社会保険料の滞納が発覚すると、金融機関からの資金調達が困難となる。徴収現場から債権確認等の通知が取引先に届くことで、レピュテーション(風評)リスクの拡散が現実味を帯びてくる。

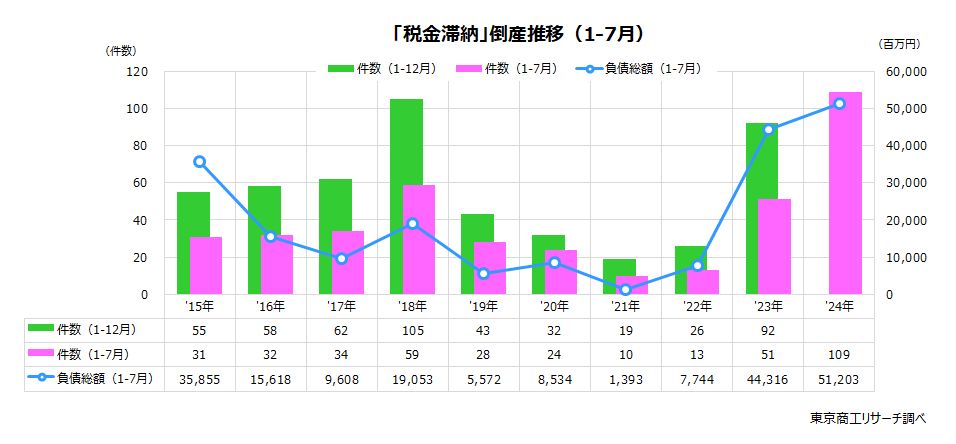

こうした「税金(社会保険料含む)滞納」に起因する倒産が、2024年1‐7月までに109件(前年同期比113.7%増)に達した。前年同期(51件)の2.1倍で、すでに年間最多の2018年(105件)を超えた。

コロナ禍は国税や地方税、社会保険料などの納付を猶予する特例措置が実施され、急速な業況悪化に見舞われた企業の資金繰り緩和に寄与した。だが、猶予期間を過ぎても納税(納付)できない企業には厳しい催促が待ち受け、最悪倒産に追い込まれるケースも増えている。

企業は法人税や消費税、社会保険料などの納付が義務付けられている。一定期間の滞納が続くと、徴収現場は滞納企業の取引先、取引金融機関などのステークホルダーに取引照会通知を送付する。送付された取引先等はリスクマネジメントを徹底し、取引の縮小や停止、決済条件の変更を求めることになる。滞納が続くと資産や債権が差し押さえられ、さらに事業運営が難しくなる。

物価高や人件費上昇などが収益を圧迫するなか、こうした催促のあり方が国会でも議論され、政府は今年6月、公租公課の徴収現場等に共有する仕組みとして「事業再生情報ネットワーク」を創設した。これは民間金融機関等の支援を受けていることが前提だが、今後、企業の状況に応じた弾力的な対応がどのように変化するか注目される。

※本調査は、2024年1月-7月の全国企業倒産(負債1,000万円以上)のうち、「税金滞納」関連をまとめて集計・分析した。

「税金滞納」倒産109件、すでに年間最多を更新

2024年1-7月の「税金滞納」に起因する倒産は109件(前年同期比113.7%増)に達し、前年同期(51件)の2.1倍に急増した。すでに年間最多の2018年の105件を超えた。

コロナ禍特例で、国税は2020年2月から2021年2月まで、社会保険料も2020年1月から2021年2月まで、それぞれ1年間の納付の猶予(無担保かつ延滞金なし)が認められた。だが、コロナ禍が収まっても、原材料や光熱費などの物価高騰、人件費上昇などで納税が難しい企業は少なくない。

企業は事業継続のため、仕入や給料の支払いを優先し、納税を後回しにしやすい。その一方で、徴収現場では催促や差し押さえなどで徴収を強化してきた。その結果、倒産に追い込まれる企業が増え、問題が大きくなったことで関係省庁は連携して「事業再生情報ネットワーク」を創設、再生可能性の高い企業の情報を共有し、公租公課の確実な納付と事業再生の両立を目指すことになった。