「雇用調整助成金」の不正受給公表 累計919件 コロナ禍で打撃の飲食業、宿泊業などサービス業他が最多

全国の労働局が2023年12月31日までに公表した「雇用調整助成金」(以下、雇調金)等の不正受給が、919件に達することがわかった。不正受給の総額は284億7,621万円にのぼる。

前回調査(11月発表、2023年10月31日公表分まで)から2カ月間で116件増え、1,000件に迫った。公表件数は11月51件、12月65件で、これまで月次最多の97件(10月)から減少したが、12月の不正受給金額は過去最高の28億9,901万円を記録した。

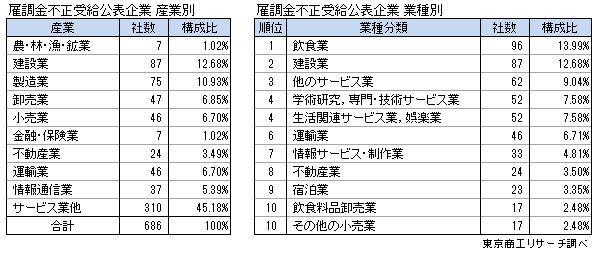

不正受給を公表された919件のうち、東京商工リサーチ(TSR)の企業データベースに登録された686社を分析した。産業別では、サービス業他が310社(構成比45.1%)と半数近くを占めた。内訳としては、飲食業96社、宿泊業23社、人材派遣業18社、旅行業16社、美容業11社など、コロナ禍で大打撃を受けた業種が上位に並んだ。

公表時点の業歴別は、10年未満が286社で4割(同41.6%)を占めた。業歴が浅く、財務基盤の脆弱な新興企業が不正に手を染めやすい傾向にあるようだ。このうち、新型コロナの感染が拡大し始め、雇調金の特例措置が始まった2020年4月以降に事業を開始した企業も35社あった。

コロナ禍で企業の雇用維持を支援するため、政府は雇調金の助成率と上限金額を引き上げる特例措置を実施した。緊急対応期間(2020年4月-2022年11月)と経過措置期間(2022年12月-2023年3月)に支給を決定した雇調金等は総額6兆3,507億円に及ぶ。

一方、迅速な支給に向けて手続きを簡素化したが、これを悪用した不正受給もあった。全体の支給決定取消は、2023年9月末で2,263件、金額は約427億2,000万円にのぼる。各都道府県の労働局は支給申請内容の遡及調査に注力している。

※本調査は、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金を不正に受給したとして、各都道府県の労働局が 2020年4月1日~2023年12月31日までに公表した企業を集計、分析した。前回調査は11月22日発表。

月別の件数最多は2023年10月の97件、不正受給総額の最高は同年12月の28億9,901万円

各都道府県の労働局が公表した雇調金等の不正受給は、2023年12月31日までに累計919件に達し、支給決定が取り消された助成金は総額284億7,621万円にのぼる。

月別では、件数は2021年2月の初公表から1年余りは1桁台で推移したが、2022年6月(15件)から波はあるものの、右肩上がりで推移している。2023年10月は最多の97件が公表された。また、不正受給金額は、2023年12月(65件)が最高の28億9,901万円だった。

不正受給の内訳は、「雇調金」だけの受給が506件と5割強(構成比55.0%)を占めた。また、パートやアルバイトなど雇用保険被保険者ではない従業員の休業に支給される「緊急雇用安定助成金」のみは137件(同14.9%)で、両方の支給も276件(同30.0%)と3割にのぼる。

関東が2位に倍以上の差をつけて件数トップ、2位は近畿が中部を上回り逆転

地区別では、最多が関東の339件(構成比36.8%)。次いで、近畿が168件(同18.2%)で続く。以下、中部164件、九州88件、中国67件、東北36件、四国31件、北陸18件、北海道8件の順。近畿は10月末から29件増加し、中部を上回り入れ替わった。東京・大阪・名古屋の3大都市圏で7割(同73.0%)を占めている。

都道府県別では、東京都が116件で最多。次いで、4件差の大阪府112件、愛知県107件が続き、上位3都府県が100件を超えた。

このほか、神奈川県79件、千葉県47件、広島県43件、福岡県36件、埼玉県34件、三重県26件、栃木県と京都府が各21件、宮城県17件の順。

10件以上の公表があったのは24都府県にのぼり、47都道府県の過半数に達した。そのうち、11都府県で20件を上回った。

※ 各都道府県の労働局が公表した住所に基づき集計したため、本社所在地と異なる場合がある。

サービス業他が過半数に迫る

雇調金等の不正受給が公表された919件のうち、TSRの企業情報データベースで分析可能な686社(個人企業等を除く)を対象に、産業別、業種別に分類した。

産業別では、サービス業他が310社(構成比45.1%)で最も多く、過半数に迫る。次いで、建設業87社(同12.6%)、製造業75社(同10.9%)、卸売業47社(同6.8%)が続く。

産業を細かく分類した業種別では、「飲食業」が96社(同13.9%)で最も多く、「建設業」87社が続く。次いで、人材派遣や業務請負を含む「他のサービス業」62社、経営コンサルタント業などの「学術研究,専門・技術サービス業」と旅行業や美容業を含む「生活関連サービス業,娯楽業」が各52社、運輸業46社が続く。対面サービスなどコロナ禍で打撃を受けた代表的な

業種が目立つ。

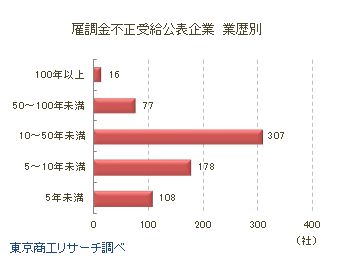

業歴10年未満の新興企業が4割

企業データベースに登録があった686社のうち、創業年月、または法人設立年月から起算した公表月までの“業歴”別では、最多が10年以上50年未満の307社で、4割を超えた(構成比44.7%)。

次いで、5年以上10年未満が178社(同25.9%)、5年未満が108社(同15.7%)、50年以上100年未満が77社(同11.2%)の順。

業歴10年未満は286社(同41.6%)で、4割を占めた。このうち、雇調金の特例措置がスタートした2020年4月以降の創業、または設立は35社で、事業開始から間を空けず不正に手を染めたことになる。

一方で、業歴100年以上の老舗も16社(同2.3%)あった。

コロナ禍で企業を取り巻く環境は急激に悪化した。こうしたなか、従業員の雇用維持のために雇調金を活用した企業は、中小企業から上場企業まで幅広く及んだ。飲食業や宿泊業、生活関連サービス業など、コロナ禍が直撃した業種を中心に、従業員の雇用維持に繋がった功績は大きい。

だが、迅速支給の観点から申請書類の省略など手続きの簡素化を進めたが、過誤や不正による支給も頻発した。厚生労働省の発表によると、各都道府県労働局が実施した遡及調査で発覚した不正受給は、2023年9月末で2,263件、支給決定取消金額は約427億2,000万円に及ぶ。

このうち、延滞金等も含めた回収済額は約297億5,000万円で、130億円弱が未回収のままだ。雇調金等の主な財源は、企業が負担する雇用保険料を積み立てた「雇用安定資金」で賄われており、企業間の公平性の観点から不正受給に対する徹底した追及を望む声は強い。

不正受給が判明した企業のうち、支給決定取消金額100万円以上や悪質と判断されたケースは、社名や代表者名、受給額等が公表される。特に悪質な場合は、代表者など個人も対象とした刑事告訴もあり得る。不正受給金額が最大となった水戸京成百貨店の場合、元社長が不正受給を主導したとして2024年1月、茨城県警が詐欺容疑で逮捕している。

刑事告訴まで至らないが、コンプライアンス(法令順守)違反として公表された企業はレピュテーションリスクに直結し、信用失墜を免れない。さらに、受給金額に違約金と延滞金を加えた返還や、雇用関係助成金の受給が5年間制限されるなど、資金繰りへの影響も無視できない。

政府は、2024年1月1日の令和6年能登半島地震に伴う雇調金の特例措置を実施している。今後も、大規模な災害や経済情勢が悪化した際は、特例措置の実施が見込まれるが、コロナ禍の混乱を教訓に、厳正な制度運用が求められる。