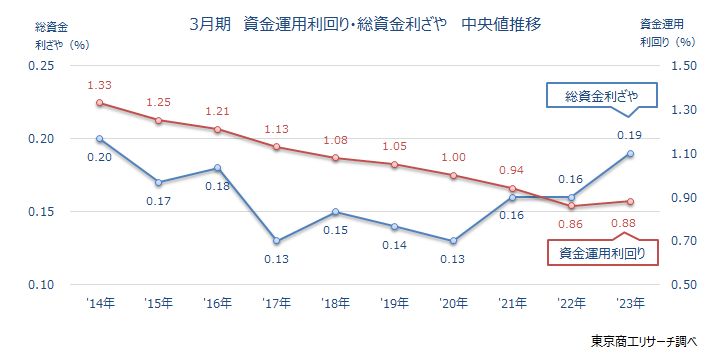

「総資金利ざや」 2023年3月期は0.19%、資金運用利回りが初めて上昇に転じる

国内銀行106行「総資金利ざや」調査

国内銀行106行の2023年3月期の「総資金利ざや(中央値)」は0.19%(前年0.16%)で、3月期では2年ぶりに前年を上回った。

また、「資金運用利回り(中央値)」は0.88%(同0.86%)で、初めて上昇した。通常の融資より金利が高い「実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)」の効果が押し上げたとみられる。

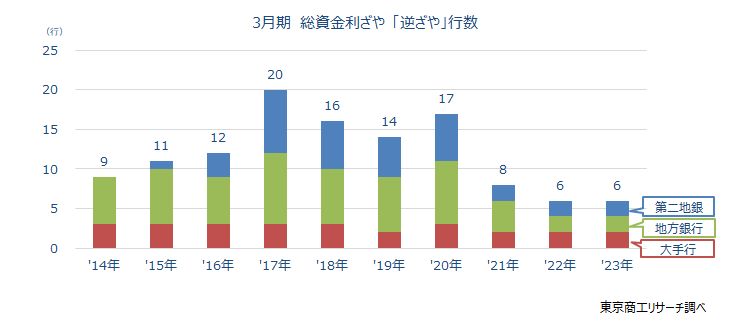

「総資金利ざや」は、資金運用利回りと資金調達原価率の差を示す。2023年3月期に資金運用利回りが資金調達原価率を下回った「逆ざや」は、前年と同数の6行だった。

「資金運用利回り」は0.88%で、2021年3月期から3年連続で1.00%を下回った。ただ、42行(構成比39.6%、前年12行)が前年を上回り、2022年の0.86%を底に初めて前年を上回った。

一方、「資金調達原価率(中央値)」は前年と同水準の0.68%で、67行(前年104行)が前年を下回った。

低金利競争で本業貸出では収益確保に苦慮する銀行もあったが、通常貸出より金利が高いコロナ禍のゼロゼロ融資の広がりで資金運用利回りは改善した。ただ、過剰債務に陥った中小企業もあり、低リスクの貸出先は限られている。このため、水面下では低金利の貸出競争が再び始まる一方、不良債権リスクと併せて資金運用利回りと総資金利ざやが低下する可能性も出てきた。

※本調査は国内106銀行の2023年3月期決算で、「総資金利ざや」(国内業務部門)を調査、分析した。

※「総資金利ざや」とは、「資金運用利回り」-「資金調達原価率」で算出され、収益を示す一つの指標。貸出金や有価証券の利息などを指す「資金運用利回り」が、人件費や資金調達に要したコストの「資金調達原価率」を下回ると、貸出や運用で利益が出ていない「逆ざや」となる。

※銀行業態は、1.埼玉りそなを含む大手行7行、2.地方銀行は全国地銀協加盟行、3.第二地銀は第二地銀協加盟行。

「総資金利ざや」の中央値0.19%、2年ぶりに上昇

国内銀行106行の2023年3月期の「総資金利ざや(中央値)」は0.19%で、前年の0.16%から0.03ポイント上昇した。3月期では2年ぶりの上昇で、2014年からの10年間では2014年の0.20%に次いで2番目の高水準だった。

また、「資金運用利回り(中央値)」は0.88%で、前年の0.86%から0.02ポイント上昇し、初めて前年を上回った。「資金調達原価率(中央値)」は、前年と同水準の0.68%だった。

106行のうち、「資金運用利回り」が前年を上回ったのは42行(構成比39.6%、前年12行)と大幅に増加し、「資金調達原価率」は67行(同63.2%、同104行)が前年を下回った。

通常の貸出金利より高いゼロゼロ融資で、資金運用利回りの低下に歯止めが掛かった格好だ。ただ、過剰債務を抱えた中小企業は多く、金融機関は少しでもリスクが低い先への貸出に動きやすいため、低金利貸出に巻き込まれ、再び運用利回りが低下する事態も想定される。

「総資金利ざや」上昇は64行、このうち「資金運用利回り」上昇は39行

2023年3月期の「総資金利ざや」が前年より上昇したのは64行(構成比60.3%)で、前年の67行から3行減少した。上昇した64行のうち、19行(同29.6%)は「資金運用利回り」が前年より縮小した。ただ、「資金調達原価」も前年を下回り、「総資金利ざや」の上昇につながった。

「総資金利ざや」は、最高がスルガ銀行の0.79%(前年0.81%)だった。次いで、宮崎銀行の0.73%(同0.60%)、佐賀共栄銀行の0.57%(同0.57%)、西京銀行の0.53%(同0.48%)、熊本銀行の0.47%(同0.48%)だった。

最低は、あおぞら銀行の▲0.38%(同▲0.45%)だった。

「逆ざや」は前年と同数の6行

「総資金利ざや」がマイナスの「逆ざや」は、前年と同数の6行(大手行、地方銀行、第二地銀が各2行)。2023年3月期の「逆ざや」6行のうち、みずほ銀行▲0.08%(前年▲0.13%)、あおぞら銀行▲0.38%(同▲0.45%)、三十三銀行▲0.10%(同▲0.15%)、東京スター銀行▲0.05%(同▲0.08%)、みなと銀行▲0.02%(同▲0.00%)の5行は、前年に引き続き「逆ざや」だった。また、清水銀行▲0.03%(同0.01%)は、資金運用利回りが低下(0.84→0.78%)し、3月期では、2020年以来、3年ぶりに「逆ざや」に転落した。一方、前年「逆ざや」だった滋賀銀行は0.04%(同▲0.04%)で、資金運用利回りが好転し(0.66→0.74%)、「逆ざや」から脱却した。

「逆ざや」は、2016年2月に日銀がマイナス金利を導入すると、2017年3月期は20行に急増した。さらに、2020年3月期は低金利貸出が続くなかで、通常貸出より金利を稼げた不動産向け貸出等の抑制などで収益環境が一変、「逆ざや」は17行と再び増加した。

しかし、コロナ禍の資金繰り支援策として、2020年5月からゼロゼロ融資の受付が民間金融機関でも始まった。ゼロゼロ融資は貸出金利が平均1.2%前後で、通常貸出より高く「逆ざや」の行数も2021年3月期は8行、2022年3月期と2023年3月期は6行に減少した。ただ、ゼロゼロ融資の返済が本格化すると、貸出先を確保するために再び低金利の貸出もみられるため、「逆ざや」の行数が増加する可能性も残している。

2023年3月期の「総資金利ざや(中央値)」は、2年ぶりに上昇した。また、「資金運用利回り」は、初めて上昇に転じた。

「資金運用利回り」を業態別にみると、増加が大手行2行(前年2行)、地方銀行27行(同5行)、第二地銀13行(同5行)の合計42行(同12行)で、前年の3.5倍に増えた。銀行は低金利貸出の流れが続いたが、2020年5月に受付が始まった通常より金利が高いゼロゼロ融資の後押しで、資金運用利回りの上昇につながった側面もある。

企業倒産は、2022年4月から18カ月連続で前年同月を上回っている。ゼロゼロ融資などの支援策の副作用で、多くの中小企業が過剰債務に陥っている。銀行は不良債権リスクを抱えながらも貸出先を確保するため、再び低金利貸出に巻き込まれる可能性が出てきた。

資金運用利回りの改善が乏しいなか、倒産増加による与信費用の積み増しもあり、銀行の収益環境は厳しさを増している。一方で、事業再生やM&Aなどの分野は専門知識と経験が必要で、新たな収益源の確保が収益格差に直結する時代を迎えている。