全国「給食事業者」業績動向調査 「給食事業者」売上10億円未満は23.8%が赤字 物価高、人件費上昇で問われる入札制度の硬直化

新学期早々の9月、広島市に本社を置く給食受託業者が資金繰りに行き詰まり、全国で受託する学校や事業所への給食供給を停止した。

国内の給食事業者は、原材料価格の上昇や人件費の高騰から最新決算で21.6%の事業者が赤字だったことがわかった。さらに、大企業では7割超(75.0%)で増収だったのに対し、中小企業では増収が半数以下(44.4%)にとどまるなど、規模の小さい企業ほど厳しい経営を強いられている。給食事業者は、コロナ禍の支援で赤字企業数は減少傾向にあったが、長引く物価高、資源高に加え、採用難などで、今後の経営環境はますます厳しさを増している。

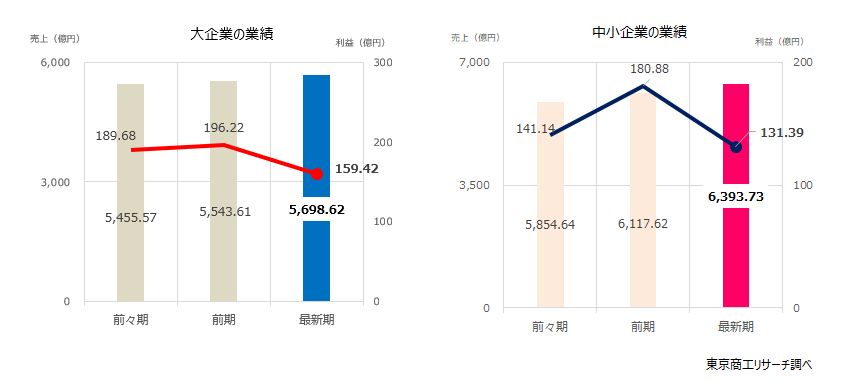

東京商工リサーチ(TSR)の企業データベース(約390万社)から、「給食事業者」を抽出し、分析した。3期連続で売上高と利益が比較可能な資本金1億円以上の企業(11社)を大企業、同1億円未満を中小企業(206社)と分類した。大企業の2022年度の売上合計は5,698億6,200万円(前期比2.7%増)だったが、利益(当期純利益)合計は159億4,200万円(同18.7%減)と、増収減益だった。中小企業は2022年度の売上合計は6,393億7,300万円(同4.5%増)、利益は131億3,900万円(同27.3%減)と大企業に比べ減益幅が大きく、利益面では物価高の影響が直撃している。

アフターコロナに向けた行動制限の緩和などで、学校や事業所、高齢者福祉施設などでは給食需要が高まっている。しかし、提供する食材や人件費、エネルギー価格の高騰が事業者のコストとして重くのしかかっている。給食は自治体などの入札が多く、深刻な価格上昇を給食事業者に一任する傾向が強い。現在の物価高は一事業者で対応できる範囲を超えており、自治体も責任転嫁せず、利用者への利便性を考えて官民を挙げて取り組むことが必要だ。

※本調査はTSR企業データベース(約390万社)から、主業種が「施設給食業」「給食センター」「病院給食業」を抽出し、「給食事業者」と定義した。2022年4月~2023年3月期決算(2022年度)を最新期とした。

※本調査は、今回が初めて。

【業績別】 最新期は中小企業で前年比3割の減益 原材料高などが直撃

給食事業者の最新期(2022年度)の売上高合計は大企業(11社)が5,698億6,200万円(前期比2.7%増)の微増となった。中小企業(206社)も6,393億7,300万円(同4.5%増)で、コロナ新規感染者数が落ち着き、給食の受託業者の受注環境は回復基調がうかがえる。

しかし、最新期の利益合計は、大企業が159億4,200万円(同18.7%減)、中小企業も131億3,900万円(同27.3%減)と、そろって減益だった。長引く原材料やエネルギー価格の高騰に対し、スケールメリットを生かせる大企業でも約2割の減益、さらに中小企業では約3割(27.3%減)と、大企業と8.6ポイントの開きがあり、格差が生じている。

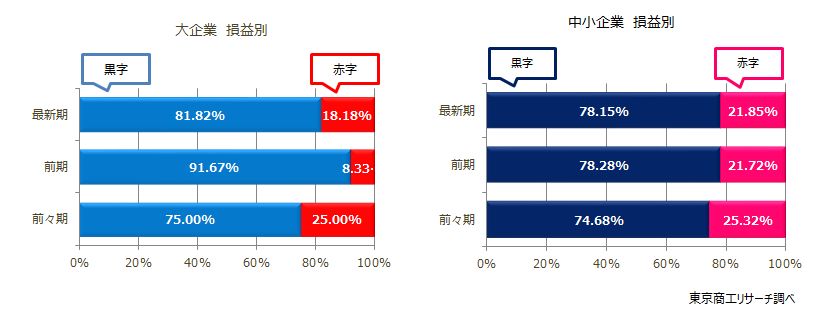

【損益別】赤字企業は横ばいも、中小企業の約2割が赤字

給食事業者の最新期(2022年度)の損益別では、大企業は黒字が81.8%を占めた。赤字企業は18.1%と2割を切った。コロナ禍当初の前々期(2020年度)は、緊急事態宣言の発令なども影響し、赤字が25.0%と4分の1を占めた。

中小企業の最新期は、黒字が78.1%に対し、赤字は21.8%だった。売上高10億円未満の企業では、赤字企業率は23.8%で、規模が小さくなるほど赤字企業率が高まっている。

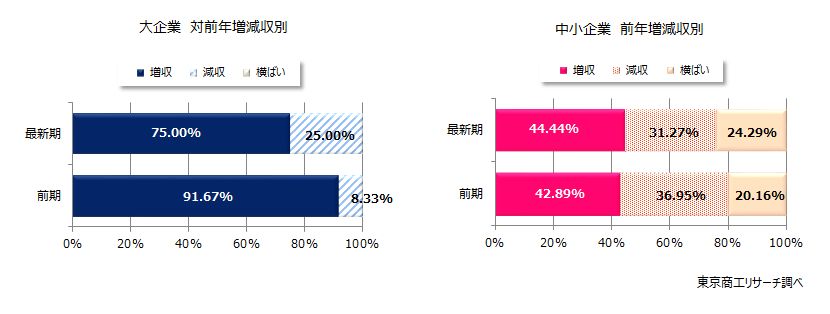

【増減収別】増収企業、中小では半数を切る

売上高の増減収別をみると、最新期は、大企業は増収企業が75.0%と7割を上回ったが、中小企業は44.4%と半数を下回り、規模格差が大きかった。また、中小企業は減収企業31.2%、横ばい24.2%だった。コロナ禍の行動制限解除後も、人手不足や物価高が深刻さを増しており、資金余力の乏しさから対応が難しく、業績に格差がついた形となった。

前々期の緊急事態宣言等の反動のあった前期(2021年度)は、コロナ関連支援策の効果やスケールメリットが寄与し、大企業は9割超(91.6%)が増収だったが、中小企業は42.8%にとどまり、効果は限定的だった。

厚生労働省によると、全国の特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上、または1日250食以上の食事を提供する施設)は、2000年(当時集団給食施設)の4万5,087施設から、2019年度末は5万1,110施設に増加。コロナ禍の2020年度末は5万1,005施設に減ったが、2021年度末には再び5万1,087施設に増加した。

保育所等の児童福祉施設や、老人福祉施設の給食施設は年々増えている。給食ニーズが増加するなか、年齢やアレルギー対応など中身も多様化、細分化している。さらに、自治体で運営する学校や公的機関の給食は入札制度のため、原材料価格やエネルギー価格の高騰などを弾力的に価格転嫁しにくい状況にある。このため、中小の給食事業者はコロナ禍の影響が薄らいでも最新期の増収企業は約4割にとどまる。スケールメリットの大きい大企業は、多様化するニーズに対応しやすい一方、中小企業はコスト負担に耐えられず、業績悪化から廃業や倒産も懸念されている。自治体の入札制度の見直しや、緊急事態を認識した弾力的な支援のために、状況の把握と委託側との緊密な連絡が必要となるだろう。