[2022年度]役員報酬1億円以上が474社・994人で過去最多 「役員報酬1億円以上開示企業」調査

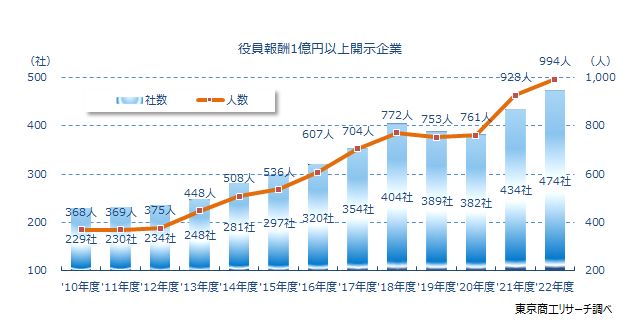

2022年度に1億円以上の役員報酬を開示した上場企業は 474社(994人)で、前年度の434社(928人)を超え、社数・人数ともに過去最多を更新した。

役員報酬額トップは、2年連続でZHDの慎ジュンホ取締役の48億6,700万円(前年度43億3,500万円)で、歴代5位だった。連結子会社のLINEからの報酬額が45億6,700万円(うち、ストックオプション44億9,900万円)と大半を占めた。企業別では日立製作所が20人(前年度18人)で、4年連続最多。

コロナ禍から経済活動が活発に戻り、輸出関連の上場企業は円安も追い風に好業績が続出し、開示社数・人数ともに増加した。

こうした状況を背景に、前年度に続いての連続開示は706人で、7割(構成比71.0%)を占めた。このうち、報酬額の増加は475人(同67.2%)だった。それまでの基本報酬が中心の日本型役員報酬から、業績に連動した欧米型の報酬体系へと移行を強めている。さらに、ストックオプションや株式報酬など非金銭報酬が定着したことで、報酬額を押し上げた。ただ、役員報酬の高額化が進むなか、情報共有と同時に、従業員への還元も重要になっている。

※本調査は、全証券取引所の2022年度決算(2022年4月期-2023年3月期決算)の上場企業3,899社(7月31日まで提出)を対象に、有価証券報告書で役員報酬1億円以上を個別開示した企業を集計した。上場区分は2023年6月30日時点。

※2010年3月31日に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の改正」で、上場企業は2010年3月期決算から取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)など、役職別及び報酬等の種類別の総額、提出企業と連結子会社の役員としての連結報酬1億円以上を受けた役員情報の有価証券報告書への記載が義務付けられた。内閣府令改正は、上場企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する開示内容の充実を目的にしている。

2022年度に役員報酬1億円以上を開示した上場企業は474社で、人数は994人だった。前年度より社数は40社増、人数は66人増で、それぞれ過去最多だった前年度の434社(928人)を上回り、制度開始以来、最多を更新した。

コロナ禍の2020年度は世界的な市場縮小などで、開示社数は前年度を下回り、人数はわずかな増加にとどまった。だが、2021年度は世界的に経済活動が再開し、円安などで業績が好転した企業も増え、社数・人数ともに大幅に増加した。2022年度は、アフターコロナへの動きが本格化し、社数・人数はさらに前年度を上回った。

報酬総額は2,166億4,500万円(前年度2,024億1,400万円)で、前年度比7.0%増と上回った。

役員報酬の主な内訳は、基本報酬が905億9,400万円(前年比7.9%増)と全体の4割(構成比41.8%)を占め、退職慰労金は50億円(前年比18.9%減)と大幅に減少した。

近年は、株式報酬など非金銭報酬が報酬額を押し上げる要因になっている。

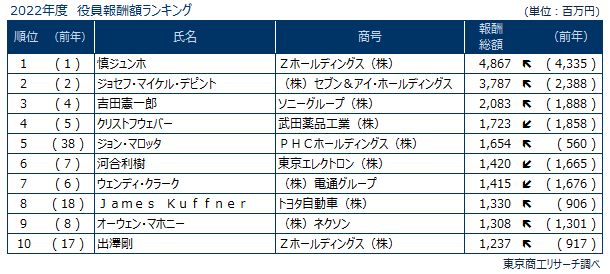

役員報酬額ランキング 2年連続でZHDの慎ジュンホ取締役がトップ

2022年度の役員報酬は、トップが2年連続でZHDの慎ジュンホ取締役だった。報酬額は48億6,700万円(前年度43億3,500万円)で、歴代5位に入った。報酬額は、連結子会社のLINEからストックオプション44億9,900万円など45億6,700万円、ZHDから2億400万円、LINE Plus Corporationから9,600万円。

2位は、7&iHDのジョセフ・マイケル・デピントの37億8,700万円(同23億8,800万円)。 7&iHDからの固定報酬額は2,100万円で、業績や企業価値との連動を重視した海外子会社からの固定報酬2億4,700万円、賞与35億1,800万円を加え37億6,500万円となった。

3位は、ソニーグループの吉田憲一郎代表執行役会長CEOが20億8,300万円(同18億8,800万円)。4位は、武田薬品工業のクリストフウェバー代表取締役社長CEOが17億2,300万円(同18億5,800万円)。5位は、PHCHDのジョン・マロッタ元取締役の16億5,400万円(同5億6,000万円)。報酬額10億円以上は11人で、前年度14人から3人減少した。

1億円以上2億円未満は686人(前年度652人)で、前年度より34人増加したが、構成比は69.0%と前年度(70.2%)から1.2ポイント低下した。一方、2億円以上5億円未満は253人(同220人)で、全体の25.4%(同23.7%)を占め、役員報酬額の高額化が進んでいる。

役員報酬は、依然として基本報酬が中心だが、金額を押し上げる退職慰労金制度の廃止が進み、退職慰労金の報酬は減る傾向にある。その一方、近年は欧米型の報酬体系の業績連動やストックオプション、株式報酬などの非金銭報酬が広がっている。

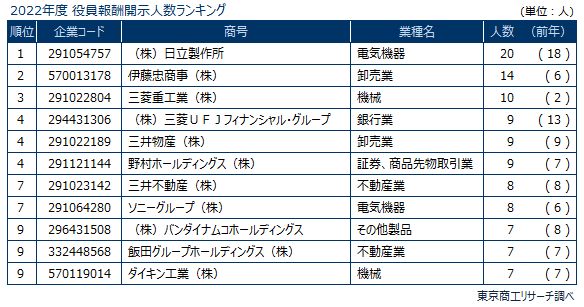

開示人数別 日立製作所が4年連続でトップ

役員報酬を開示した474社のうち、開示人数10人以上は3社で、前年度の4社より1社減少した。一方、1人は242社(構成比51.0%、前年度228社)で、半数を占めた。

企業別の開示人数は、日立製作所が20人(前年度18人)で、4年連続最多だった。開示人数が20人以上だったのは、2018年度の三菱電機(21人)以来、4年ぶり。

以下、伊藤忠商事の14人(前年度6人)、三菱重工業の10人(同2人)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(同13人)と三井物産(同9人)、野村ホールディングス(同7人)の各9人。

コロナ禍からの経済活動の本格再開に加え、円安を背景に好業績の企業が増え、グローバル展開するメーカーや金融、商社が上位に顔をそろえた。

前年度に続いて開示があった381社のうち、開示人数の増加は65社、減少は59社、同数は257社だった。また、前年開示がなく2022年度に開示したのは93社(構成比19.6%)だった。

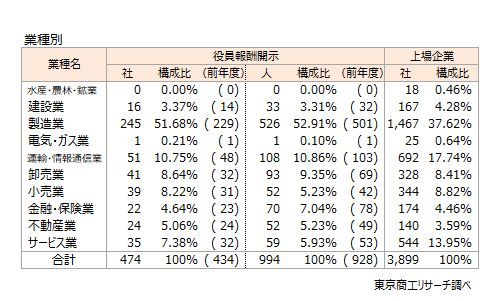

業種別 最多が製造業の245社で、前年度より16社増加

業種別の社数は、最多が製造業の245社(構成比51.6%、前年度229社)で、半数以上を占めた。次いで、運輸・情報通信業51社(同10.7%、同48社)、卸売業41社(同8.6%、同32社)の順。

開示人数は、製造業が526人(同52.9%、同501人)で最も多い。以下、運輸・情報通信業108人(同10.8%、同103人)、卸売業93人(同9.3%、同69人)と続く。

開示人数が最多の製造業は、前年度より25人増加した。日立製作所(20人)のほか、三菱重工業(10人)、ソニーグループ(8人)、バンダイナムコホールディングス、ダイキン工業、富士フイルムホールディングス、日産自動車、DMG森精機、信越化学工業、パナソニックホールディングス、堀場製作所などが、上位に名を連ねている。

卸売業も前年より24人増加した。伊藤忠商事(6→14人)、加賀電子(2→5人)などが前年を上回った。また、総合商社の三井物産(9人)、三菱商事と住友商事(各6人)が前年度と同人数だった。