企業の本社移転、コロナ前の1.6倍増 今後は出社回帰で大都市への転入が増加するか

~2020-2023年大都市の「本社機能移転状況」調査~

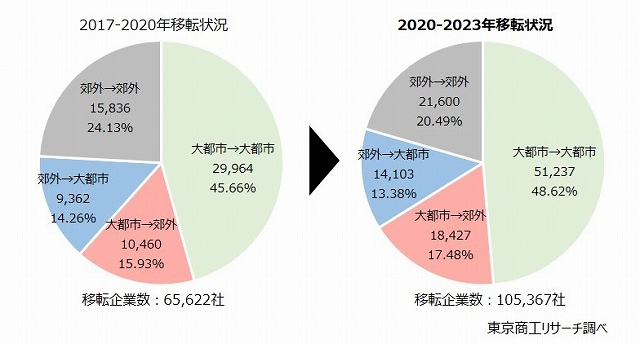

新型コロナウイルス感染が拡大した2020-2023年に本社および本社機能を移転した企業は、10万5,367社(2017-2020年比60.5%増)とコロナ禍前に比べ大幅に増えた。外出自粛などで人流が抑制されたが、事業環境の変化に対応し、人流抑制の動きとは対照的に企業の本社移転は活発だったことがわかった。

大都市の転入出は、転入が1万4,103社(構成比13.3%)、転出は1万8,427社(同17.4%)で、転出超過だった。コロナ禍で新たな生活様式が定着し、大都市優先のビジネスモデルに変化が生じている。

大都市の転入出は、すべての産業で転出超過だった。特に、コロナ禍で在宅勤務など働き方がドラスティックに変わり、親和性の高い情報通信業は4.3%の転入超過から▲24.5%と大幅な転出超過となった。従業員数では、「300人以上」と「50人以上300人未満」が転入超過で、従業員数が少ない企業ほど転出超過率が高かった。

コロナ禍で在宅勤務などニューノーマルな働き方が定着し、顧客との対面サービスは減少、企業の郊外転出やオフィス面積の縮小などの動きが強まった。コロナ禍が沈静化した2023年以降、経済活動が再開するに伴い、対面サービスも復活してきた。大都市から郊外への転出が増えたが、今後は再び大都市への回帰が進むか注目される。

※本調査は、2017年3月時点、2020年3月時点、2023年3月時点を、東京商工リサーチ(TSR)の企業データベース(約400万社)で比較し、

市郡を跨いだ本社および本社機能を移転(東京都区部のみ区を跨いだ移転)した企業を集計し、分析した。

※ 東京23区・政令指定都市・人口50万以上の市を「大都市」、その他の市郡を「郊外」と定義した。

※ 転入超過率は、転入者数から転出者数を差し引いた数の百分比。転入超過率が▲0.0%未満の場合は転出超過率を示す。

「大都市→大都市」「大都市→郊外」の移転比率が上昇

2020-2023年に本社および本社機能を移転した企業は、10万5,367社(2017-2020年比60.5%増)だった。新型コロナウイルス感染拡大は、外出自粛の要請や在宅勤務、リモート会議の普及など働き方が大幅に変化した。また、人流抑制で都市部の空洞化など職場環境も変化し、賃料の安いオフィスへの移転やオフィス面積の縮小も加速し、企業の本社および本社機能の移転が活発に行われた。

市区郡を「大都市」と「郊外」に分けると、企業の移転は「大都市→大都市」が5万1,237社(2017-2020年比70.9%増、構成比48.6%)が最多だった。次いで、「大都市→郊外」が1万8,427社(同76.1%増、同17.4%)で続き、大都市に本社を置く企業の移転割合が高かった。

大都市と郊外間の移転では、「大都市→郊外」が1万8,427社(構成比17.4%)で、「郊外→大都市」の1万4,103社(構成比13.3%)を上回った。コロナ禍前の2017-2020年も、「大都市→郊外」(1万460社)が「郊外→大都市」(9,362社)を上回っていたが、コロナ禍以降は、大都市からの転出がさらに増加したことが明らかになった。

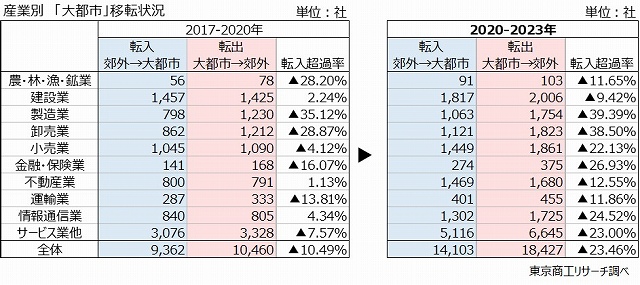

産業別 情報通信業を含む3産業が転入超過から転出超過へ

産業別で「大都市」の2020-2023年企業移転をみると、10産業すべて転出超過だった。コロナ禍前の2017-2020年は、建設業(転出入率2.2%)、不動産業(同1.1%)、情報通信業(同4.3%)の3産業は転入超過だったが、コロナ禍以降は一転して転出超過となった。

在宅勤務が定着しやすい産業の代表格の情報通信業は、4.3%の転入超過から▲24.5%の大幅な転出超過に転じた。また、小売業はコロナ禍前から▲4.1%の転出超過だったが、大都市の人流が抑制され、モノの動きが停滞したことで、転出超過率が▲22.1%に拡大した。

一方、農・林・漁・鉱業、運輸業の2産業は転出超過だったが、転出超過率は農・林・漁・鉱業が▲28.2%から▲11.6%、運輸業が▲13.8%から▲11.8%と縮小した。ともに在宅勤務などのコロナ禍で浸透した働き方が定着しにくい産業のため、大都市圏からの転出が抑えられ転出超過率が縮小したと考えられる。

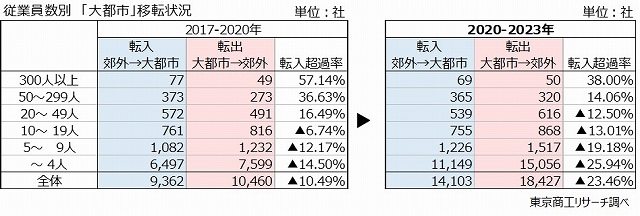

従業員数別 従業員数が多いほど転入超過率が高い

従業員別での転出入率は、「300人以上」が38.0%、「50人以上300人未満」が14.0%で転入超過となった。一方、「20人以上50人未満」が▲12.5%、「10人以上20人未満」が▲13.0%、「5人以上10人未満」が▲19.1%、「5人未満」が▲25.9%で転出超過となり、従業員数が少ないほど転出超過率が高い結果となった。

「大都市」と「郊外」間の本社移転企業数は、「300人以上」だけが2017-2020年比5.5%減と減少したが、そのほかは増加した。特に、「5人未満」は、2017-2020年比85.9%増と大幅に増加し、小・零細企業の本社移転が活発に行われたことを示している。

コロナ禍前と比べ、すべてのレンジで転出割合が高まったが、従業員数50人以上は転入超過を維持している。郊外には大型オフィスビルが少なく、収容人数・立地などの条件が合致する物件が見つけにくい。大都市への転入企業数は減ったが、郊外への転出企業数も大きく増加せず、転入超過を維持した。

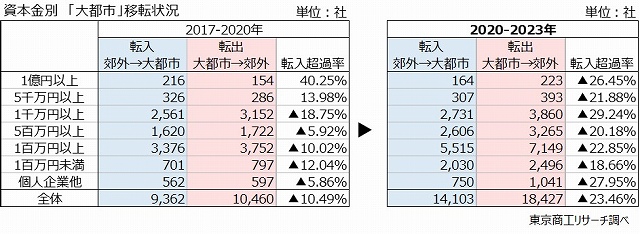

資本金別 すべての規模で転出超過

資本金別では、7区分のすべての規模で転出超過となった。転出入率は、「1百万円未満」(▲18.6%)を除く区分で▲20.0%未満だった。

コロナ禍以前の転出入率をみると、「1億円以上」が40.2%、「5千万円以上1億円未満」が13.9%で転入超過だったが、コロナ禍以降は「1億円以上」が▲26.4%、「5千万円以上1億円未満」が▲21.8%で大幅に転出超過に転じた。

コロナ禍前は、資本金が多い企業が転入超過、資本金が少ない企業が転出超過という傾向が見られたが、コロナ禍以降はそういった傾向はみられず、資本金の規模にかかわらず大都市から郊外へ移転する動きが強かった。

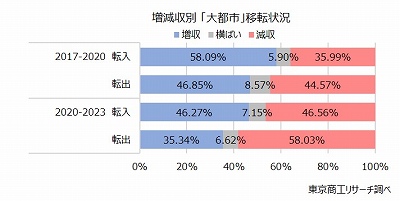

コロナ禍に大都市から転出した企業の約6割が減収

本社移転前と移転後の売上高が判明した企業(2017-2020年2,964社、2020-2023年3,225社)の売上高推移を調査した。コロナ禍前、コロナ禍以降ともに、転入企業の増収企業率が転出企業を上回った。コロナ禍以降は、転入・転出どちらも増収企業率は低下し、特に転出企業では減収企業率が約6割だった。コロナ禍で事業環境が大きく変化したことで業績が低迷した企業が多く、賃料などのランニングコスト抑制が郊外への転出要因になったとみられる。

コロナ禍でのニューノーマルな働き方やランニングコストの抑制などで、小・零細企業を中心に本社・本社機能の移転が活発に行われた。特に、東京はコロナ禍前の2017-2020年は79社の転入超過だったが、コロナ禍以降の2020-2023年は▲3,568社の大幅な転出超過となり、東京圏へのオフィス一極集中に変化が現れた。

一方、経済活動の再開に伴い、低下していた出社が戻りつつある。コロナ禍のニューノーマルな働き方が定着し、社員の流出を防ぐ企業もあれば、対面を重視し原則出社の働き方に戻す企業も増えている。

大都市では再開発などで高機能オフィスの供給が相次いでいる。対面重視の企業は交通アクセスなどの利便性が圧倒的に高い大都市への転入が増えるだろう。

今後、多様な働き方で郊外に移転し人材獲得を重視する企業と、対面重視で原則出社に回帰する企業もあり、業績や生産性向上をどこまで実現できるかで大都市の転出入状況も変わりそうだ。