2022年度の倒産発生率は0.200%、コロナ禍の支援効果が薄れ3年ぶりに悪化

~ 2022年度「倒産発生率(普通法人)」調査 ~

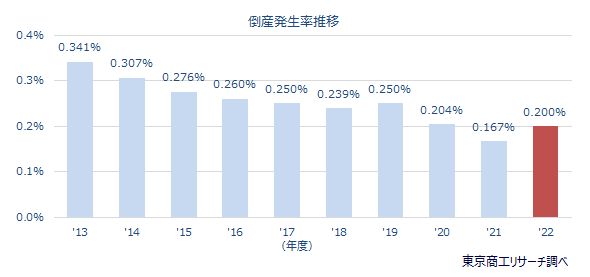

2022年度の倒産発生率は0.200%で、前年度(0.167%)から0.033ポイント悪化した。コロナ禍の資金繰り支援で倒産は抑制され、2020年度は0.204%、2021年度は0.167%と過去最低レベルで推移していたが、一転して3年ぶりに悪化した。

2013年度以降の10年間では、前年度に次いで2番目の低水準だったが、コロナ禍の支援効果の息切れで増えたとみられ、今後の動向が注目される。

国税庁が2月24日に公表した2021年度の法人税課税対象の内国普通法人(287万3,908件、普通法人)と、東京商工リサーチ(TSR)が集計した企業倒産のうち普通法人(5,754件)を基に算出した。

都道府県別では、倒産発生率の悪化が40都道府県(前年度7県)、改善は6県(同39都道府県)、同水準が1県(同1県)で、全国的な倒産増加が鮮明になった。倒産発生率ワーストは、富山県の0.260%(前年度0.203%)。前年度ワーストの山形県は0.184%(同0.240%)で、0.056ポイント改善し全国27番目。

一方、最も低かったのは、2年連続で高知県0.074%(同0.074%)だった。

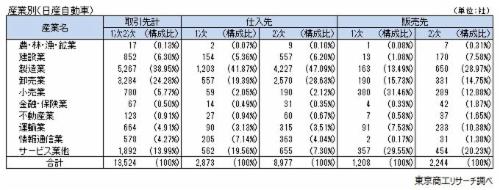

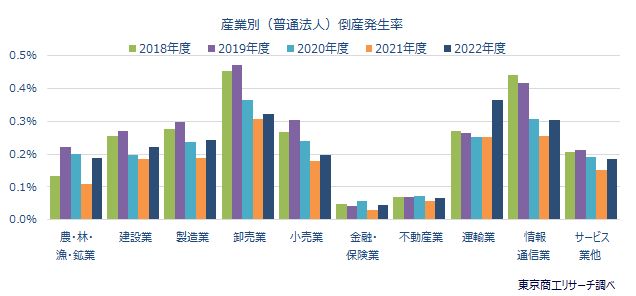

産業別では、運輸業が0.363%(前年度0.252%)で初のワースト。前年度より0.111ポイント悪化し、燃料費高騰や人手不足などの影響で、倒産発生率は突出して高かった。

企業倒産は2022年4月から13カ月連続で増勢をたどっている。今後、実質無利子・無担保融資(ゼロ・ゼロ融資)の返済がピークを迎えるが、業績回復の遅れに加え、物価高や人手不足が続くなか、新たな資金調達も難しくなっており、倒産発生率はさらに悪化する可能性が高い。

※本調査は、国税庁が公表する「統計年報書」の法人税課税対象の内国普通法人とTSRの2022年度までの倒産集計(負債1,000万円以上)を基に、都道府県別の倒産発生率(普通法人)をまとめた。倒産発生率は、普通法人の倒産件数÷普通法人×100で算出。分母は国税庁統計法人税表に基づく法人数、分子はTSRの個人企業等を除く普通法人の倒産件数。2022年度の普通法人数は2021年度の数値。

※普通法人は、会社等(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、協業組合、特定目的会社、相互会社)、企業組合、医療法人を対象にした。

倒産発生率は0.200%、3年ぶりに悪化

2022年度の倒産発生率(普通法人)は0.200%で、前年度から0.033ポイント悪化した。

消費増税と人手不足が重なった2019年度は0.250%に悪化したが、2020年度以降はコロナ禍の資金繰り支援効果が奏功。2020年度は0.204%、2021年度は0.167%と倒産発生率は大幅低下が続き、10年間で最低水準にあった。

しかし、2022年初めからの円安に加え、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー、資材、原材料などの価格上昇があらゆる物価高を招き、人手不足も再び顕在化したことで2022年度の倒産発生率は3年ぶりに悪化した。

2013年度以降の10年間の倒産発生率では、2021年度に次いで2番目の低水準にとどまる。

2023年度は、実質無利子・無担保融資(ゼロ・ゼロ融資)の返済が本格化するほか、物価高や人件費の上昇が高止まり、倒産発生率の悪化が懸念される。

【都道府県別】ワーストは富山県の0.260%

都道府県別は、悪化が40都道府県(前年度7県)で、改善は6県(同39都道府県)、同水準が高知県のみ(同1件)だった。

倒産発生率のワーストは、富山県の0.260%(前年度0.203%)。前年度2位から初のワーストとなった。2位が宮城県0.254%(同0.195%、8位)、3位が静岡県(同0.203%、2位)と島根県(同0.198%、6位)の各0.252%、5位が茨城県0.251%(同0.202%、4位)の順。

ワースト上位10県は、そろって倒産発生率が前年度より悪化した。

前年度ワーストの山形県は0.184%(0.240%)で、前年度より0.056ポイント改善し全国27番目になった。

倒産発生率の悪化幅のトップは、秋田県(前年度0.085ポイントアップ)。次いで、岩手県(同0.083ポイントアップ)、滋賀県(同0.078ポイントアップ)の順。

倒産発生率の最低は、高知県の0.074%(同0.074%)で、2年連続で最低を維持した。高知県の2022年度の倒産(普通法人)は9件で全国で唯一、1ケタにとどまったことが要因。

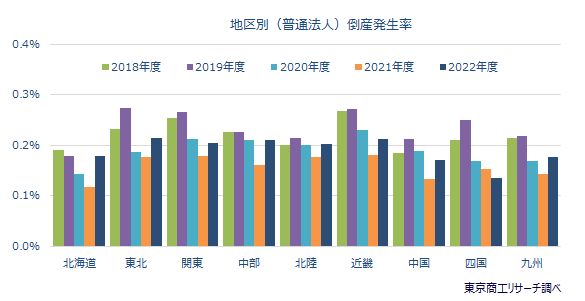

【地区別】四国を除く8地区で悪化

地区別は、9地区のうち8地区で悪化した。2020年度と2021年度はコロナ禍で、国や自治体、金融機関の各種資金繰り支援で2年連続で倒産が減少し、倒産発生率も10地区で前年度を下回った。

しかし、2022年度はコロナ関連支援の効果が薄れたことに加え、円安や物価高、人手不足などの要因が重なり、倒産は3年ぶりに前年度を上回り、倒産発生率も悪化した。

2022年度の地区別ワーストは、東北の0.215%(前年度0.177%)だった。次いで、近畿0.212%(同0.181%)、中部0.210%(同0.160%)、関東0.205%(同0.178%)、北陸0.202%(同0.177%)の順。倒産発生率が0.200%以上は、5地区(同ゼロ)に増えた。

東北は、飲食店などのサービス業のほか、資材高などの影響を受けた建設業や製造業などで倒産が大幅に増加した。

一方、四国は0.136%(同0.152%)で、3年連続で倒産発生率が改善した。

【産業別】初めて10産業すべて倒産発生率が悪化

産業別の倒産発生率では、10産業すべてで悪化した。10産業すべて悪化は2013年度以降の10年間で初めて。

産業別ワーストは、運輸業が0.363%(前年度0.252%)で、前年度より0.111ポイント悪化し、 10年間で初めてワーストとなった。燃料費の高騰や人手不足などの影響で他産業に比べ悪化幅が突出して高かった。

次いで、卸売業0.320%(前年度0.306%)、情報通信業0.303%(同0.255%)と続く。

卸売業は、円安や原材料価格の上昇で仕入コスト負担が増す一方、価格転嫁も進まず、倒産が増加した。情報通信業は、ソフトウェア業など過小資本での起業が多く、資産背景がぜい弱で業歴も浅くコロナ禍の環境変化に対応できなかったようだ。

2022年度の倒産発生率(普通法人)は、2013年度以降の10年間で2番目の低水準ながら3年ぶりに悪化した。コロナ禍の資金繰り支援効果が希薄化し、倒産は2022年4月から13カ月連続で前年同月を上回ったことが背景にある。

2022年度の普通法人の倒産は5,754件で、2013年度以降の10年間で2021年度に次いで2番目に少なかった。一方、普通法人数(2021年度)は287万3,908社で、2012年度から10年連続で増えており、母数の普通法人の増加率を上回る倒産の増加が倒産発生率の上昇につながった。

資金繰り支援のゼロ・ゼロ融資は、返済と利子払いがこれから本格化する。さらに業績回復が遅れた中小企業は多く、返済原資の確保が難しい企業は増えている。1月に借換え制度が開始されたが、金融機関により対応に温度差もある。2022年4月に「私的整理のガイドライン」が開始されたが、小・零細企業の活用はこれからとみられ、希望する企業が利用できるか未知数だ。

現状、円安や原材料や資材価格、光熱費などの上昇で企業のコスト負担は増え、人件費も上昇している。このため、資金調達が難しい企業を中心にした倒産増で、倒産発生率は悪化する可能性が高まっている。