新電力の最新決算 売上高が減少へ、赤字企業がほぼ半数占める

~ 最新期 「新電力専業企業231社」動向調査 ~

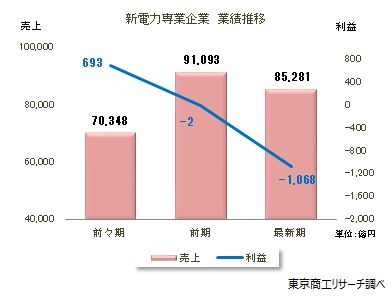

電力小売販売を主力とする企業(新電力専業企業)の最新決算は、売上高合計が8兆5,281億円(前期比6.3%減)と減収に転じ、利益合計も1,068億円の大幅な赤字だった(3期連続で比較可能な124社の合計)。赤字企業率は46.6%で、前期(51.6%)より改善したが、それでも半数近くの企業が赤字から抜け出せず、市場縮小が業績悪化に直結したことを示す結果となった。

電力需給ひっ迫に伴う調達コストの上昇で、新電力事業者は厳しい事業環境が続いている。

2022年は新電力の倒産は8件で、2021年の14件から減少した。ただ、前年14件のうち7件は、同年中の電力販売実績がない休眠会社の整理で、新電力の経営環境が厳しいことに変わりはない。

また、事業環境の改善が見込めず、事業規模の大小を問わずサービスの休止や事業撤退を表明する新電力も相次いでいる。2022年12月に破産開始決定を受けた(株)シナジアパワー(TSR企業コード:016283236、台東区)は、東北電力と東京瓦斯が共同出資した新電力だったが、収益改善が見込めず2022年11月でサービスを停止し、債務整理を進めて破産を申請した。

エネルギー価格の高止まりが続き、市況は不安定な状況が続いている。こうしたなかで経営を維持できない事業者のサービス停止や経営破たんが続くと、新電力に対する信頼性は一層揺らぎ、顧客離れの悪循環が続くことも危惧される。

※電力小売の免許を持つ「登録小売電気事業者」(3月2日現在、722社)のうち、TSR企業情報で主業種を「電気業」としている企業などを「新電力専業企業」と定義し、抽出した。

※2021年9月期以降の決算を最新期決算とし、売上高と最終利益(もしくは売上高と最終利益のいずれか)が判明した231社が対象(大手電力会社および電源開発は除く)。

最新期 売上減少で赤字幅が拡大

3期連続比較が可能な124社の最新期の売上高の合計は、8兆5,281億円(前期比5,812億円減、6.3%減)と、減収だった。

電力小売自由化のスタート以降、熾烈な顧客獲得競争を繰り返しながら市場を拡大した新電力市場だったが、サービス停止などが相次いだ結果、減収に転じた。

一方、最新期の当期利益の合計は1,068億円の赤字で、前期の赤字転落(2億円の赤字)からさらに赤字幅が大幅に拡大した。

電力需給ひっ迫、調達価格の高騰などの環境悪化で売上、利益ともに落ち込んだ。

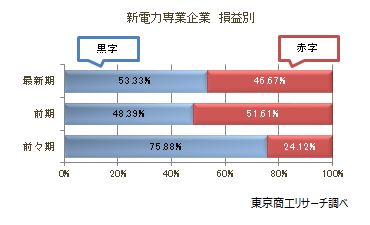

赤字企業は半数

最新期の損益が判明した195社中、黒字は104社、赤字は91社(構成比46.6%)で、依然として半数近い企業が赤字から抜け出せていない。

赤字企業の構成比は、コロナ前の前々期が24.1%だったが、前期に51.6%に急上昇した。最新期も状況は改善せず、半数近くが赤字だった。自前の発電施設や固定価格の調達先を持たない新電力ほど、厳しい状況が続いている。

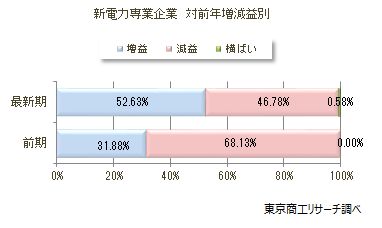

減益企業が約半数

利益の増減では、最新期は前期比で増益企業の構成比が52.6%に対し、減益企業が46.7%、横ばいが0.5%だった。

前期は増益の構成比が31.8%、減益が68.1%で、急激な市場悪化に対応できずに減益企業が約7割に達した。最新期は、前期の反動もあって減益企業の構成比は46.7%まで減少したが、それでも増益企業と拮抗し、約半数が減益だった。

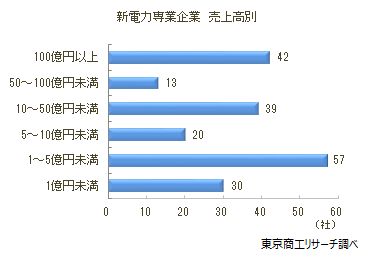

売上高10億円未満が半数超え

最新期の売上高別(対象201社)では、最多が売上高1~5億円未満の57社(構成比28.3%)。次いで、100億円以上が42社(同20.9%)、 10~50億円未満が39社(同19.4%)と続く。

売上高10億円未満の小規模企業が107社(同53.2%)で、全体の約半数を占めた。

一方、100億円以上も約2割を占め、このうち売上高1,000億円以上は7社。全国にサービスを展開する大手と、地域や顧客層を絞った独自サービスを手掛ける企業の二極化が特徴。

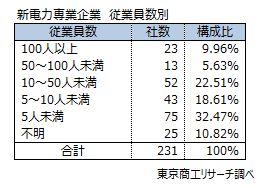

従業員数別 10人未満が5割

従業員数別は、5人未満が最多の75社(構成比32.4%)で、全体の約3割を占めた。

次いで、10~50人未満が52社(同22.5%)、5~10人未満が43社(同18.6%)と続く。

従業員10人未満が118社(同51.0%)と約半数にのぼり、売上高10億円未満(107社)とほぼ同数となった。一方、従業員100人以上は23社(構成比9.9%)で、全体の約1割だった。

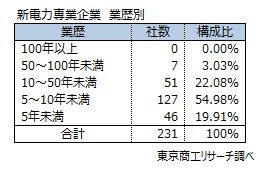

業歴10年未満が4分の3

業歴別は、5~10年未満が最多の127社(構成比54.9%)で、全体の約半数を占めた。

次いで、10~50年未満が51社(同22.0%)、5年未満が46社(同19.9%)と続き、業歴50年以上は7社(同3.0%)にとどまる。

業歴10年未満は74.8%で、全体の4分の3を占める。2016年4月の電力小売の完全自由化でスタートした企業が大半とみられる。

業歴10年を超える企業は、もともと別の業種から業態転換し、新電力を事業の核に据えた企業などが中心。

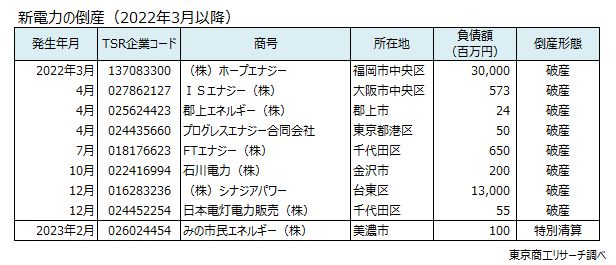

新電力の倒産 2022年は8件発生 2023年は1件

2022年は新電力の倒産が8件発生した。前年(2021年、14件)からは減少したが、前年14件のうち7件は、2021年5月に民事再生法を申請した(株)パネイルの関連会社で、電力販売実績のない休眠会社の整理に伴うもの。このため、実質的な破たん数は2022年も同水準で推移した。

2022年は官公庁向けで業績を急拡大させた(株)ホープエナジー(破産、負債約300億円)や、東北電力と東京瓦斯が共同出資した(株)シナジアパワー(破産、負債約130億円)などの大型倒産があった一方、営業エリアを地元に絞った郡上エネルギー(株)(破産、負債約2,400万円)など地域新電力の倒産も相次ぎ、事業規模を問わない経営破たんが表面化した。

2023年も、みの市民エネルギー(株)(特別清算、負債約1億円)の1件が発生している。同社は地元密着型の地域新電力だったが、経営悪化で2022年2月にサービスを停止して解散し、債務整理を進めていた。

事業環境の改善が見込めず、依然として新電力の破たんリスクは払拭できていない。

新電力の相次ぐサービス停止で発生した「電力難民」問題は解消されていない。3月1日に電力・ガス取引監視等委員会が公表した大手電力会社の「最終保障供給契約」件数は3万9,170件だった。ピークの4万5,871件(2022年10月)からは減少したが、依然として高止まりの状況が続く。これらはサービス停止や「市場連動」プランでの電気代高騰を避けるため、新電力と契約を解除したものの、新たな電気の契約先が見つからずに「電力難民」となった企業が大半だ。最終保障供給契約で割高な電気代を支払わざるを得ず、コスト負担が重荷となっている。

一方、足元の新電力のシェアは18.0%(2022年11月、電力・ガス取引監視等委員会調べ)で、ピークの2021年8月(22.5%)から、1年あまりで4.5ポイント低下した。シェアの鈍化と連動するように新電力の売上高合計は減収に転じ、市場縮小が急速に進んでいる。

調達コストが高止まりするなか、新電力市場はしばらく流動的な状況が続くとみられる。

また、状況が落ち着いたと仮定しても、混乱の代償として顧客の「新電力離れ」は避けれられない。利ザヤ商法に依存し、独自性を見出せない新電力ほど、ビジネスモデルの再構築を迫られながら、抜本的な対応策を見つけられない“袋小路”となっている。