2022年度の「物価高」倒産は393件 時間の経過とともに増勢、3月は月間最多の59件

~ 2022年度(4-3月)「物価高倒産」状況 ~

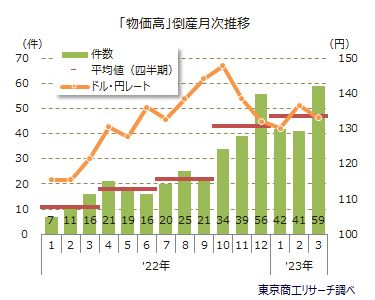

2022年度(4-3月)の「物価高」に起因した倒産は、393件だった。年度当初からの円安やロシアのウクライナ侵攻などの影響で原材料、エネルギー、食料品など、あらゆる物価が上昇。2023年3月は月間最多の59件発生し、2022年4月の2.8倍に増加するなど沈静化の兆しはみえない。

コロナ禍から業績回復が遅れた企業を中心に、物価上昇の価格転嫁が難しい企業の収益悪化に拍車が掛かっており、幅広い産業に影響が広がっている。

業種別の最多は、燃料価格の高止まりが続く道路貨物運送業の80件。また、食料品製造業36件、飲食料品小売業19件、飲食店17件、飲食料品卸売業16件で、食品関連が88件と全体の2割(構成比22.3%)を占めた。物価上昇が続く一方、個人消費に直結する業種で価格転嫁が難しいことを示している。

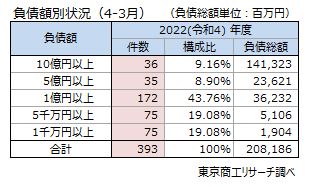

資本金別は1千万円以上が212件(同53.9%)、負債額別は1億円以上が243件(同61.8%)と、「物価高」倒産は中堅クラスを中心に発生している。資本金別は1千万円以上が212件(同53.9%)、負債額別は1億円以上が243件(同61.8%)と、「物価高」倒産は中堅クラスを中心に発生している。

東京商工リサーチ(TSR)が3月に調査した『主要食品メーカー200社の「価格改定・値上げ」調査』では、価格改定を公表したのは141社だった。多くが値上げ理由として、原材料費や物流費、エネルギー価格の上昇を挙げている。ただ、中小・零細企業ほど価格転嫁は難しく、経済活動の活発化を背景に、売上増に伴う運転資金の需要増加が資金繰りに変調をきたす悪循環に陥っている。コロナ禍の資金繰り支援による借入金の増加で過剰債務に陥った中小企業は多い。こうした新たな資金調達が難しい企業ほど、物価高の影響が深刻さを増している。

※ 本調査は、2022年度(2022年4月-2023年3月)の企業倒産(負債1,000万円以上)のうち、①仕入コストや資源・原材料の上昇、②価格上昇分を価格転嫁できなかった、等により倒産(私的・法的)した企業を集計、分析した。

2023年3月の「物価高」倒産、月次で最多の59件

円安やウクライナ情勢などを背景に、エネルギーや穀物の価格上昇が企業に深刻な打撃を与えている。2022年度の「物価高」倒産は393件発生した。年度当初の2022年4月は21件だったが、円安の加速で同年12月は56件に達した。2023年は1月が42年、2月が41件、3月は月間最多の59件で4月の2.8倍に増加した。四半期別では、2022年4-6月が平均18件、同7-9月は同22件と増加基調で推移し、同10-12月は同43件と一気に40件台に乗せた。さらに、2023年1-3月は同47件と増勢をたどっている。

賃上げ機運が高まっているが、実質賃金(厚労省)は2022年4月から11カ月連続で前年同月を下回り、個人の消費動向への影響が懸念される。

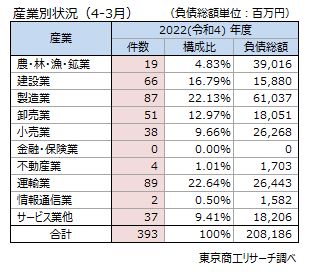

【産業別】運輸業が89件で最多

産業別の最多は、運輸業の89件(構成比22.6%)だった。燃料価格の高止まりが大きな要因とみられる。

次いで、製造業が87件(同22.1%)。円安による原材料や資材の価格上昇が影響を与えた。

以下、資材価格の高騰が続く建設業が66件、卸売業が51件、小売業が38件と続く。

アフターコロナに向けて経済活動は活発となっているが、原油やエネルギー、穀物など様々なものの価格が上昇し、幅広い産業に影響が広がっている。

【業種別】道路貨物運送業が80件と際立つ

産業別を細かく分類した業種別(業種中分類)では、最多が道路貨物運送業の80件だった。燃料価格の高止まりやドライバー確保のための人件費上昇の一方で、荷受け単価がアップせず、価格転嫁がなかなか進んでいない。

次いで、総合工事業43件、食料品製造業36件、飲食品小売業19件、農業18件と続く。

建設資材や穀物などの原材料の高騰、光熱費の上昇などの影響が直撃している。

【負債額別】負債1億円以上が6割

負債額別は、最多が1億円以上5億円未満の172件で、全体の4割超(構成比43.7%)を占めた。

このほか、5億円以上10億円未満35件、10億円以上36件で、1億円以上が合計243件と6割(構成比61.8%)に達した。

物価上昇に加え、コロナ禍での資金繰り支援で負債額が押し上げられている。

【形態別】消滅型の破産が約9割

形態別は、消滅型の破産が347件(構成比88.2%)で、約9割を占めた。次いで、取引停止処分が23件(同5.8%)、民事再生法が15件だった。

コロナ禍の長期化で業績回復が遅れ、資金繰り支援策の副作用で過剰債務に陥っている企業も多い。

さらに、円安や原材料、エネルギーなどの物価上昇が資金繰りに大きな影響を及ぼしている。そうしたなかで、新たな資金調達も難しく、事業継続が困難な企業では破産の選択を余儀なくされている。

【従業員数別】10人未満が6割

従業員数別は、10人未満が239件で「物価高」倒産の6割(構成比60.8%)を占めた。このうち、5人未満が156件(同39.6%)、5人以上10人未満が83件(同21.1%)。

このほか、10人以上20人未満が73件、20人以上50人未満が58件、50人以上300人未満が21件、300人以上が2件だった。

【地区別】関東が最多の115件

地区別は、最多が関東の115件で、「物価高」倒産の約3割(構成比29.2%)を占めた。次いで、近畿60件(同15.2%)、中部46件(同11.7%)、九州45件(同11.4%)、北海道と東北が各37件(同9.4%)の順。最少は四国の7件だった。

都道府県別では、10件以上が14都道府県。

最多が北海道の37件で、このうち一般貨物自動車運送業が12件と、3割超(構成比32.4%)を占めた。

次いで、東京36件、大阪32件、福岡19件、茨城と埼玉が各17件と続く。