2022年度の「道路貨物運送業」倒産 263件 人手不足、賃上げ、2024年問題・・・課題山積

~ 2022年度(4-3月)「道路貨物運送業」の倒産 ~

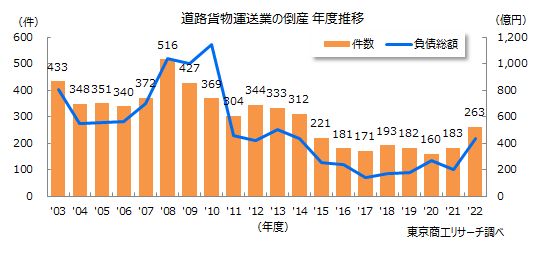

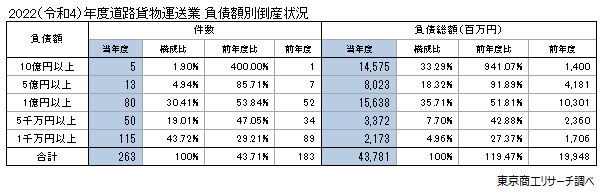

2022年度(4-3月)の「道路貨物運送業」倒産(負債1,000万円以上)は、燃料費の高止まりや道路貨物運送業の影響が広がり、263件(前年度比43.7%増)と前年度の1.4倍に増加した。件数が200件を超えたのは、2015年度以来、7年ぶり。また、中堅規模の倒産が増加し、負債総額は437億8,100万円(同119.4%増)と前年度の2倍超に膨らんだ。

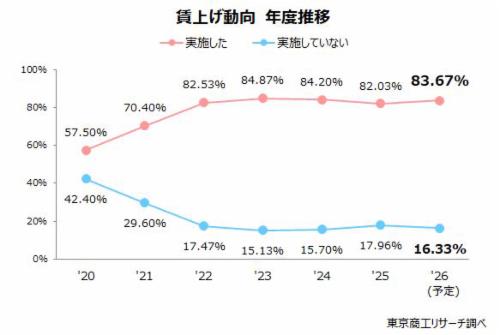

4月3日時点で、軽油小売価格は148.3円/リットルと燃料費の高止まりは続く。だが、道路貨物運送業者は燃料高に加え、道路貨物運送業も深刻さを増している。2022年度の道路貨物運送業の「道路貨物運送業」関連倒産は22件(前年度比37.5%増)で、人材獲得に伴う人件費の上昇も新たな壁になりつつある。

2023年4月1日から月60時間超の時間外割増賃金率が引き上げられた。さらに、2024年4月1日からは時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」が控えている。道路貨物運送業の道路貨物運送業、賃金引上げへの対応は、運送業者が独自に解決できる枠をすでに超えている。

こうした構造的な問題に対処するため、岸田首相は3月31日の関係閣僚会議で6月上旬までに対策をまとめるよう指示した。運送業者、荷主、行政が連携して対策を進めない限り、物流の停滞も現実味を帯びている。だが、中小・零細規模の運送業者は、荷主との力関係や燃料高、道路貨物運送業などで八方塞がりの状態にある。根本的な運送業界の構造改革をどこまで実現できるか。大手から中小・零細事業者まで改革案が網羅できるのか。物流停滞の危機まで残された時間は少ない。

※本調査は、日本産業分類の「道路貨物運送業」(「一般貨物自動車運送業」「特定貨物自動車運送業」「貨物軽自動車運送業」「集配利用運送業」「その他の道路貨物運送業」)の2022年4月-2023年3月の倒産を集計、分析した。

※燃料費高騰を中心とする「物価高」関連倒産は80件(前年度比515.38%増、前年度13件)と前年度から6倍に増加した。

2022年度の道路貨物運送業の倒産は263件 前年度の1.4倍に急増

2022年度の道路貨物運送業の倒産は263件(前年度比43.7%増)と大幅に増加した。運送業界は、燃料費の高止まりや進まない価格転嫁、道路貨物運送業など複合的要因から、先行きの不透明感が漂っている。

過去20年間の年度倒産の推移をみると、2008年度の516件をピークに減少傾向をたどり、2020年度はコロナ禍の各種支援により、過去20年間で最少の160件まで減少した。その後、コロナ禍の中でBtoBの物流停滞問題や燃料費高騰の影響が広がり、倒産は2021年度183件、2022年度263件と一転して増勢を強めている。

2023年度から働き方改革に伴う法改正が順次、施行される。コロナ禍から経済活動が再開するが、深刻さを増す道路貨物運送業と法改正をどう切り抜けるか、運送業界が生き残るカギになっている。

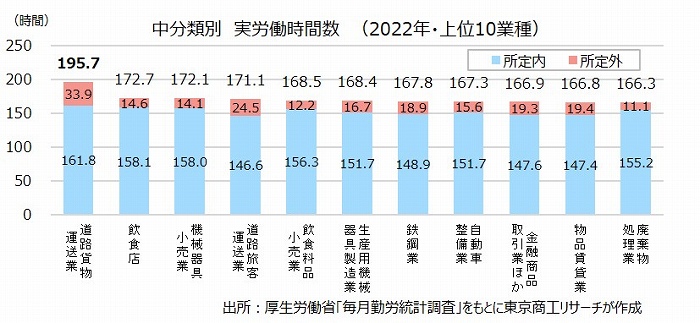

道路貨物運送業の1人あたりの総実労働時間数(月平均)は全業種で最も長い

厚生労働省が2月に発表した令和4年分毎月勤労統計調査(年次)によると、道路貨物運送業の1人あたりの総実労働時間数は月平均195.7時間(パートタイム労働者を除く)で、中分類別では2位の飲食店を引き離して最長だった。所定外の実労働時間数も、月平均33.9時間で、2位の道路旅客運送業(24.5時間)に大きく差をつけている。全業種平均の総実労働時間数(162.3時間)と比較して2割(20.5%増)長く、長時間労働が常態化していることがわかる。

年次推移では、総実労働時間数が200時間を超えていた2018年以前に比べると短縮されつつある。だが、短縮幅は小幅にとどまり、間近に迫ったドライバーの時間外労働上限規制への対策はほとんど進んでいない。また、道路貨物運送業の現金給与額は平均37万7,387円で、全業種(平均42万9,051円)に比べて1割以上(12.0%減)低く、長時間労働の一方で低賃金の実態が浮き彫りになっている。

2023年4月1日から、中小企業に対する月60時間を超える時間外労働の割増率の引き上げが施行され、割増率は従来の25%から50%へ倍増した。全業種の中でも労働時間が突出する道路貨物運送業で、人件費アップによる経営への大きな打撃は避けられないだろう。

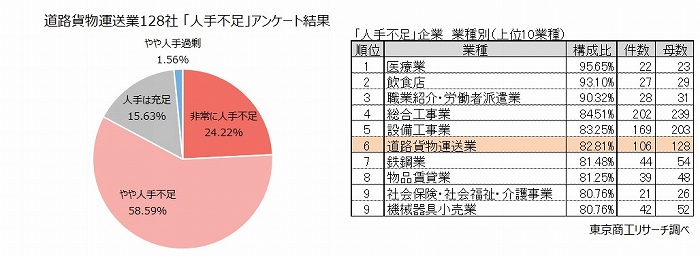

道路貨物運送業の8割が「人手不足」と回答

2023年2月、東京商工リサーチ(TSR)のアンケート調査(有効回答4,852社)によると、「人手不足」と回答した道路貨物運送業の割合は82.8%に達した。業種別では第6位にランクインし、人手不足の深刻さが際立っている。

2022年度に倒産した道路貨物運送業で、「人手不足」に起因する倒産は22件(前年度比37.5%増)だった。内訳は、「求人難」8件(同100.0%増)、「人件費高騰」3件(前年度ゼロ)、「後継者難」が11件(前年度比120.0%増)だった。

宅配便など小型貨物を扱う事業者など、取扱個数が増加している業者も多いが、受注をこなす十分な人員を確保できず、営業機会の喪失から倒産に追い込まれる企業も少なくない。

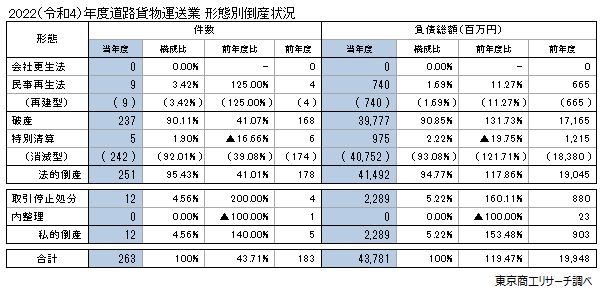

【形態別】「消滅型」の破産が9割

形態別では、破産237件(前年度比41.0%増)、特別清算5件(同16.6%減)の「消滅型」倒産が計242件(同39.0%増)で、道路貨物運送業倒産の9割(構成比92.0%)を占めた。一方、「再建型」は民事再生法の9件(同125.0%増)にとどまり、構成比は3.4%に過ぎない。

大手業者がDXや運賃アップなど、生産性や収益を高める取り組みを加速させている。一方で、小・零細企業は下請け構造からの立場の弱さ、荷待ち時間の負担の大きさなど、就業環境を含めた経営改善への施策は打ち出しにくい。

業績改善や先行きの見通しが厳しい事業者が、消滅型の倒産を選択せざるを得ない現実は、道路貨物運送業の担い手の減少を招きかねない。

【負債額別】1億円未満が6割以上

負債額別は、1億円未満の倒産が165件(前年度比34.1%増)で6割以上(構成比62.7%)を占めた。一方で、件数の増加率は負債額が大きいレンジほど高く、大型倒産が増えつつある。

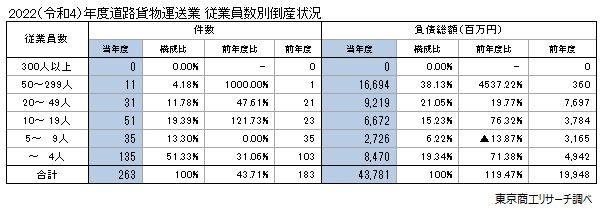

【従業員数別】10人未満の小・零細規模が主体

従業員数別は、10人未満が170件(前年度比23.1%増、前年度138件)で、小・零細規模の企業が中心だった。内訳は、5人未満が135件(前年度比31.0%増、構成比51.3%)、5人以上10人未満が35件(前年度同数、構成比13.3%)だった。