上場企業の68社が“物価高”で賃上げ・手当支給 一時金の最高は15万円、平均6万7,120円 物価高に伴う上場企業「賃上げ・手当支給」調査

物価高が顕在化した2022年7月以降、一時金等の支給や賃金引き上げを公表した上場企業を集計した。上場68社のうち、「手当(一時金)」の支給は41社で、そのうち支給金額が判明した25社の平均額は6万7,120円(中央値5万円)だった。10万円以上を支給する企業も8社あり、最高はサイボウズの15万円だった。

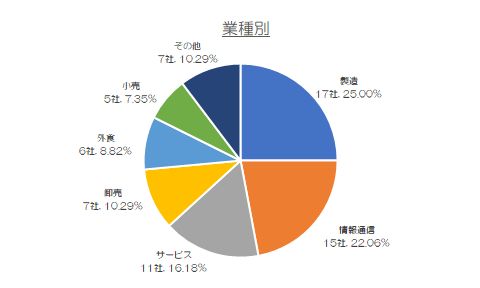

68社の業種別は、最多は製造業の17社(構成比25.0%)で、4分の1を占めた。昨夏以降、急激に加速した円安が業績に寄与した電気機器や化学、機械メーカーなどが中心だった。

次いで、情報通信業が15社(同22.0%)、サービス業11社(同16.1%)、卸売業7社(同10.2%)の順。円安のほか、コロナ禍による経営への影響が限定的だった企業や業種で早い時期から物価高に対する賃上げ、手当支給を決定している。

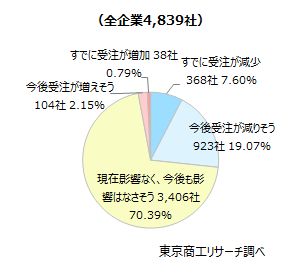

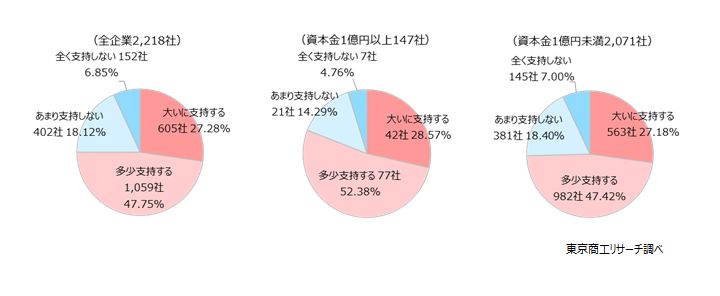

今後、夏場にかけて大手電力各社はさらなる電気料金の値上げを予定している。「賃上げ」や「手当支給」を実施する大手企業に対し、価格転嫁が難しい中小企業がどこまで追随できるのか。企業任せでは、賃金の二極化が拡大する可能性も出ている。

- ※本調査は、上場企業を対象に、2022年7月以降に物価高を理由にした一時金や手当の支給、ベースアップを実施、または公表した企業を対象に、開示資料などを基に集計した。

【業種別】最多は「製造」。「外食」「小売」での実施も

物価高に伴う手当支給、ベースアップを公表した業種は、「製造」が17社(構成比25.0%)で最多だった。

次いで、「情報通信」の15社(同22.0%)、サービス11社(同16.1%)、卸売7社(同10.2%)と続く。

円安の恩恵とコロナ禍の影響が比較的軽い業種が上位を占めた。ただ、コロナ禍が直撃した外食(6社、構成比8.8%)、小売(5社、同7.3%)でも同業他社に先駆けて実施する動きがみられた。人手不足も深刻さを増しているが、苦境に直面する業種でも春闘を契機に、賃上げで人材確保を強める可能性がある。

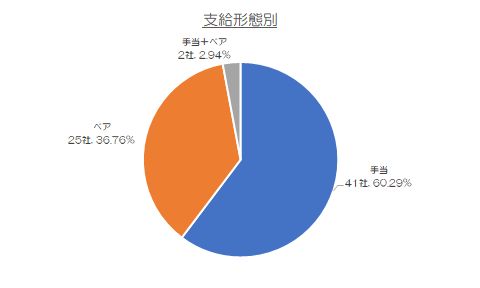

【支給形態別・支給額別】「手当」が「ベア」を上回る

支給形態別では、生活支援を目的に期間を定めて支給する「手当」(一時金・臨時賞与などを含む)が41社で6割(構成比60.2%)を占めた。

一方、恒久的なベースアップ(ベア)を実施した企業も25社(同36.7%)だった。さらに、手当とベア両方を実施した企業は2社あった。

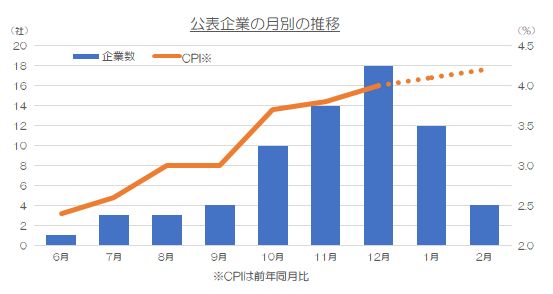

CPIが前年同月比3.0%を超えた2022年8月以降、大手企業を中心に従業員への生活支援を目的とした手当給付の流れが進んだ。さらに、一般的に春闘を中心に、決算期や年度の節目に合わせて実施されることの多いベアも、物価高が加速した秋口以降に急ピッチで実施した企業もあった。

今後、春闘が本格化するが、上場企業ではベア実施の機運が高まりそうだ。

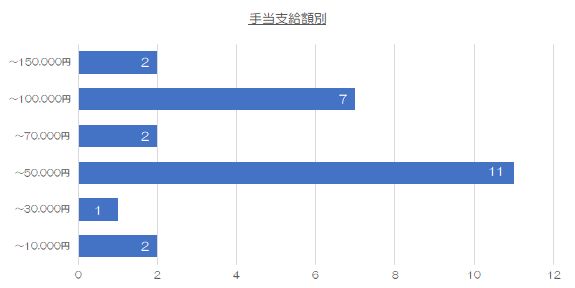

物価高を背景にした「手当(一時金、臨時賞与含む)」の支給額が判明した25社では、支給額の最多は30,001円~50,000円で11社(構成比44.0%)だった。次いで、70,001円~100,000円が7社あり、最高額はサイボウズの15万円だった。給与と一括で支給する企業が多いなか、スマートフォン向けアプリやソーシャルゲーム開発のコロプラ(東京都、プライム市場)は、月額1万円を契約社員を含む社員を対象に、2023年1月から2023年12月まで毎月支給するなど、企業により支給額だけでなく支給方法にも特徴が出た。

昨年夏以降、異例の物価上昇が続く。上場企業では、物価高を理由に手当や臨時賞与の支給だけでなく、急遽、期中のベースアップを決断する異例の対応も出てきた。

一時金等の支給や賃金引上げを公表した上場企業は、CPIが前年同月比3.0%となった翌月の2022年9月は4社だったが、10月10社、11月14社、12月18社と物価上昇に伴い増加の一途をたどった。

手当額が判明した上場25社の平均支給額は6万7,120円で、最高は15万円を支給したサイボウズだった。また、ベア実施も27社に及ぶ。2022年から加速する国内物価の上昇は、2023年も続いており、電気料金など光熱費に加え、夏場の食料品や消費財の値上げオファーも始まっている。

収束の気配が見えない物価高に対し、手当支給やべア引上げは、円安の恩恵や資金力のある上場企業が中心だ。こうした従業員の待遇見直しが、コロナ禍と物価上昇に見舞われ収益確保に苦慮する中小企業にも広がるか注目される。