コロナ関連破たんが累計5000件に、第1号判明から1,033日 東京都が1,044件で最多

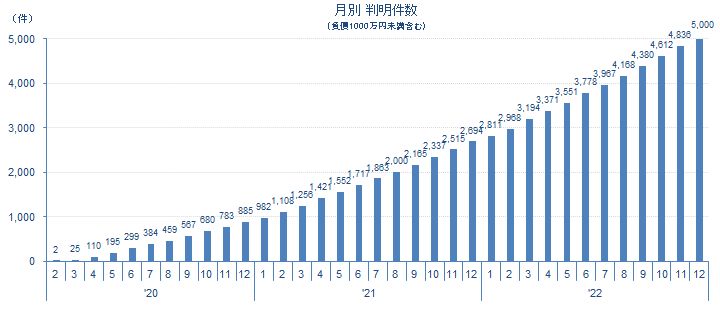

「新型コロナ」関連の経営破たん(負債1,000万円未満を含む)が12月23日、全国で累計5,000件(倒産4,836件、弁護士一任・準備中164件)に達した。

2020年2月25日、第1号が判明してから約1年後の2021年2月に1,000件、同年8月に2,000件、2022年3月に3,000件、同年8月に4,000件に達した。

第1号判明から3,000件まで約2年だったが、3,000件から4,000件までは154日、4,000件から5,000件までは144日で到達し、増勢ペースが加速している。

国内の企業数(358万9,333社、2016年総務省「経済センサス」)を基にした比率では、コロナ破たん率は0.139%で、1,000社に1社が破たんした計算となる。都道府県別で最も比率が高いのは東京都の0.249%で唯一の0.2%台、最低は宮崎県の0.060%で、地域間での格差がみられる。

倒産抑制に効果を発揮したコロナ関連融資は、返済再開の本格化や利子補給期間の終了を控え、利用企業の返済余力が焦点となっている。また、過剰債務問題が深刻化する一方で、企業は経済活動の再開に伴う運転資金需要への対応も求められる。

経営資源の乏しい小規模事業者ほど、業績回復のめどや先行きの見通しが立たず、日々の資金繰りに追われるケースが大半だ。ここに、原材料価格や人手不足でのコストアップも負担となっている。コロナ関連破たんは、業績が回復せずに脱落する息切れ型と、運転資金を確保できない企業を中心に、資金需要期の年末、年度末にかけて増勢が続く可能性が高い。

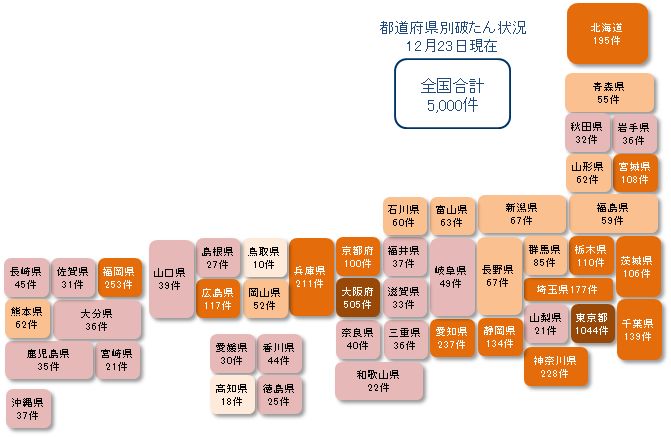

【都道府県別】(負債1,000万円以上) ~ 100件以上が15都道府県に、最少は鳥取県の10件 ~

都道府県別では、東京都が1,044件に達し、全体の2割強(構成比20.8%)を占め、突出している。以下、大阪府505件、福岡県253件、愛知県237件、神奈川県228件、兵庫県211件、北海道195件、埼玉県177件、千葉県139件、静岡県134件、広島県117件、栃木県110件、宮城県108件、茨城県106件、京都府100件と続き、100件超えは15都道府県に広がっている。

一方、最も少ないのは鳥取県の10件。このほか、10件台は高知県の18件のみ。

これまでの負債額上位では、事業再生ADRが頓挫して民事再生手続に移行したマレリホールディングス(株)が負債1兆1,330億円でダントツ。以下、200億円台が5件、100億円台が13件発生している。

【業種別】(負債1,000万円以上) ~ 飲⾷が最多 建設、アパレル、⾷品卸、宿泊が続く ~

業種別では、来店客の減少、休業要請などで打撃を受けた飲食業が最多で794件に及ぶ。営業制限が続いた地域を中心に、経営体力の消耗やあきらめによる飲食業の新型コロナ破たんがさらに増加する可能性が強まっている。

次いで、工事計画の見直しなどの影響を受けた建設業が559件。小売店の休業が影響したアパレル関連(製造、販売)の358件。観光バスなど道路旅客運送業を含む運輸業の227件。このほか、飲食業などの不振に引きずられている飲食料品卸売業が211件。インバウンドの需要消失や旅行・出張の自粛が影響したホテル,旅館の宿泊業が160件と、上位を占めている。

【負債額別】(負債1,000万円以上)

負債額が判明した4,951件の負債額別では、1千万円以上5千万円未満が最多の1,746件(構成比35.2%)、次いで1億円以上5億円未満が1,529件(同30.8%)、5千万円以上1億円未満が927件(同18.7%)、5億円以上10億円未満が254件(同5.13%)、10億円以上が253件(同5.11%)、1千万円未満が242件(同4.8%)と続く。

負債1億円未満が2,915件(同58.8%)と約6割を占める。一方、100億円以上の大型倒産も13件発生しており、小・零細企業から大企業まで経営破たんが広がっている。

【形態別】(負債1,000万円以上)

「新型コロナ」関連破たんのうち、倒産した4,836件の形態別では、破産が4,373件(構成比90.4%)で最多。次いで民事再生法が174件(同3.5%)、取引停止処分が164件(同3.3%)、特別清算が106件、内整理が14件、会社更生法が5件と続く。

「新型コロナ」関連倒産の約9割を消滅型の破産が占め、再建型の会社更生法と民事再生法の合計は1割未満にとどまる。

業績不振が続いていたところに新型コロナのダメージがとどめを刺すかたちで脱落するケースが大半。

先行きのめどが立たず、再建型の選択が難しいことが浮き彫りとなっている。

【従業員数別】(負債1,000万円以上)

「新型コロナ」関連破たんのうち、従業員数(正社員)が判明した4,790件の従業員数の合計は4万3,797人にのぼった。

4,790件の内訳では従業員5人未満が2,834件(構成比59.1%)と、約6割を占めた。次いで、5人以上10人未満が893件(同18.6%)、10人以上20人未満が575件(同12.0%)と続き、従業員数が少ない小規模事業者に、新型コロナ破たんが集中している。

また、従業員50人以上の破たんは2021年上半期(1-6月)で17件、下半期(7-12月)で15件。2022年は上半期で24件、下半期は27件発生している。

【都道府県別 コロナ破たん比率】

国内の企業数(358万9,333社、2016年総務省「経済センサス」)を基にした都道府県の「コロナ破たん比率」を算出した。 全国のコロナ破たん率は0.139%で、1,000社に1社が破たんした計算となる。都道府県別で最も比率が高いのは東京都の0.249%で唯一の0.2%台、次いで、福岡県の0.186%、大阪府の0.185%、栃木県の0.182%、宮城県と富山県が同率の0.181%と続く。

件数が多い大都市圏が上位となる傾向が強いが、栃木県(全国4位)、富山県(同5位)、山形県(同7位)、石川県(同8位)など、大都市圏以外でもコロナ破たん比率が高い地域もある。

一方、最低は宮崎県の0.060%だった。このほか鳥取県の0.062%、和歌山県の0.063%、山梨県と愛媛県が同率の0.068%などが低く、地域間での格差もみられる。

※企業倒産は、負債1,000万円以上の法的整理、私的整理を対象に集計している。

※原則として、「新型コロナ」関連の経営破たんは、担当弁護士、当事者から要因の言質が取れたものなどを集計している。

※東京商工リサーチの取材で、経営破たんが判明した日を基準に集計、分析した。