「求償金」「引渡・明渡」が増加、アフターコロナの訴訟動向とは?

「訴訟」は、企業経営の命運を左右しかねない。経済のグローバル化や取引の複雑化などを背景に、企業間トラブルで司法の判断を仰ぐケースも多い。同時に、判決の内容次第では信用や経営に致命的なダメージを受けかねないこともある。

裁判所の「司法統計」によると、訴訟の総件数は長らく減少傾向をたどっている。こうしたなかで、コロナ前後で訴訟の動きがどう変化したのか、東京商工リサーチ(TSR)が保有する全国の訴訟データベース(DB)から過去5年分の東京地裁での訴訟を分析した。

コロナ禍で訴訟件数は減少傾向

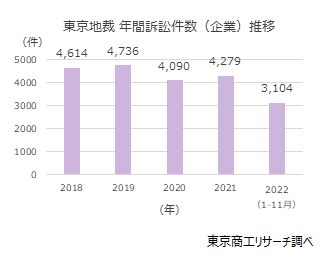

TSRが独自に蓄積している訴訟DBのうち、2022年(1-11月)の東京地裁の訴訟件数(企業関係分)は3,104件だった。

コロナ禍前の2019年は4,736件だったが、新型コロナの感染拡大が始まった2020年は、4,090件(前年比13.6%減)と大幅に減少した。これは、5月に緊急事態宣言発令などで裁判所の通常業務の一部が滞ったことで、訴訟案件が減少したことが大きい。

その反動もあって、2021年は4,279件(同4.6%増)に増えたが、それでもコロナ前の2019年に比べると1割(9.6%減)も下回っている。

2022年の訴訟案件はさらに減少し、11月末までの累計は3,104件にとどまった。年間でも4,000件に届かないことがほぼ確実だ。

訴訟を内容別にみると、「料金・代金・費用・利用料」に関するものや、「損害賠償」などが大幅に減っている。これが企業の訴訟件数全体の減少にも影響した。

訴訟件数の減少には、様々な要因が背景にあるとみられるが、一つは、企業内弁護士が増加したことで、企業間トラブルが起きた場合、訴訟に至る前に交渉で解決することが増えていることがあげられる。

実際、裁判所の「司法統計」でも、地方裁判所の通常訴訟事件の新受件数は2009年の23万件をピークに減少し、2021年は13万件にとどまっている。

不動産やリース物件の「引渡・明渡」が増加

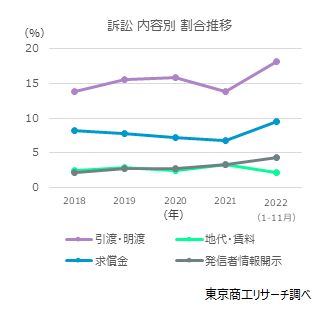

一方で2022年は、不動産やリース物件などの「引渡・明渡」訴訟が増加している。訴訟全体に占める割合は18.1%(前年13.7%)で、前年から4.4ポイント上昇した。「地代・賃料」(構成比2.1%)、「リース料」(同1.4%)を合わせると、家賃やリース関連の訴訟が全体の約2割(21.8%)を占め、前年の18.2%を3.6ポイント上回っている。

コロナ禍でダメージを受けた企業に対し、賃料やリース料の支払い猶予措置が広がった。ただ、コロナ関連支援の縮小や質の転換が進むなかで、それと並行して未払い(滞納)が続くテナントに対する訴訟は本格化しつつある。

また、「求償金(債権回収会社や信用保証協会などが代位弁済を企業に請求する訴訟)」の割合も上昇している。1‐11月累計で294件に達し、2021年(1-12月)の292件をすでに上回った。さらに、訴訟件数に占める構成比は9.4%(前年6.8%)で、2.6ポイントも増えている。

コロナ関連支援を背景に、金融機関はリスケ(返済猶予)の要請には柔軟に対応していたが、信用保証協会の審査姿勢が平時に戻ったことで、「求償金」訴訟が増えてきたとみられる。

また、ネット上のトラブル増加を背景に、「発信者情報開示」も増えている。2018年(101件)と比較すると、2022年は11月までに135件(33.6%増)と大幅に増加している。2022年10月にはプロバイダ責任制限法が改正され、情報開示の手続きが以前より簡易化・迅速化された。時代の潮流として、今後もこの訴訟件数は増える可能性が高い。

増加する合同会社の訴訟

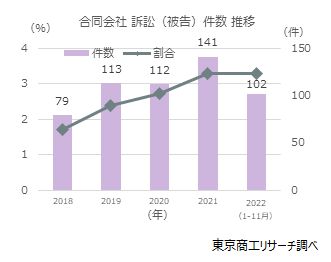

法人格別では、被告の最多は「株式会社」で、全体の80.7%を占めた。次いで、「有限会社」の9.2%、「合同会社」の3.2%と続く。

法人数が多い「株式会社」が、企業の訴訟では大半を占めるのは当然だが、最近は若干減少傾向にある。コロナ禍の2020年以降は、2年連続で構成比が低下した。その一方で、「合同会社」の訴訟は増加傾向を示している。企業数の点から構成比は低いが、2018年の1.7%から、2022年には3.2%と2倍近くに上昇した。

近年、手続きが簡単な「合同会社」の設立は右肩上がりに増加しているが、それに伴ってトラブルも増えているようだ。

裁判所は民事訴訟のIT化を推し進めている。2022年5月に民事訴訟法が改正され、裁判手続の段階的なオンライン化が決定した。2023年度中にも、ウェブ会議での口頭弁論の実施が可能となる見込みだ。原告、被告双方の出廷の手間が省けることで、今後、訴訟を提起する負担は従来よりも減ることになる。

一方で、法曹人口の増加や企業内弁護士が増えることで、訴訟の前段階での解決がますますスタンダード化することも想定される。コロナ禍での行動様式の変化は、日常生活だけでなく幅広い業界で起きており、企業訴訟の分野も例外ではない。

訴訟数の減少が、企業間取引の円滑さによるものであれば問題はないかも知れない。だが、取引関係がより複雑化し、一層のコンプライアンス(法令遵守)が求められる社会になるほど、潜在的なトラブルやリスクを抱えている企業は増えてくる。訴訟件数やその内容が、コロナ禍の出口戦略の中でどう変化するか。企業の法務やリスク管理部門は、些細な変化も見逃すことができない。