「農業」の倒産が急増、20年間で最多ペース ~ 2022年(1-11月)「農業の倒産動向」調査 ~

円安、原油高、飼料高が需要減に苦しむ「農業」に追い打ちをかける。2022年の「農業」の倒産は20年間で最多に迫っている。

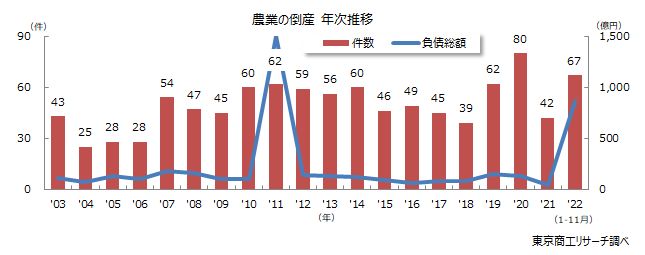

2022年1-11月の倒産は累計67件に達し、前年1年間の42件をすでに超え、20年間で最多だった2020年の80件に迫っている。円安やロシアのウクライナ侵攻に伴う穀物価格の上昇などで飼料高・燃料高が加速し、養鶏業や養豚業を含む畜産農業の倒産が26件(前年同期比188.8%増)と、前年同期の約3倍に急増。業界大手の経営破綻も相次ぎ、「農業」経営の苦境が鮮明になっている。

負債総額も867億400万円で、前年1年間の44億9,700万円の19倍増と大幅に膨らんでいる。これは負債100億円以上の2件を含む同10億円以上の倒産が14件(前年同期1件)と、大型倒産の増加が大きな要因だ。3月に養豚専業で全国有数の規模を誇った(株)長島ファーム(鹿児島県、負債32億8,600万円)、9月に「神明牧場」で知られる神明畜産(株)(東京都、負債294億5,600万円)。また、3月に会社更生手続きに入った鶏卵流通大手のイセ食品(株)(東京都、負債278億4,700万円)グループの養鶏業者の連鎖倒産など、畜産業界のリーディングカンパニーの経営破綻が広がっている。

農業分野は天候や災害、家畜の伝染病など不可抗力のリスクが付きまとうが、そこに円安や原油高、飼料高がのしかかっている。農林水産省は、生産コスト削減や飼料自給率向上に取り組む生産者に対し、補填金を交付している。だが、倒産急増はコロナ禍による需要減、豚熱(豚コレラ)などの伝染病に加え、飼料や肥料価格の高騰、高止まりする燃料価格などの想定外の負担が大きく、経営を圧迫している。

価格転嫁も難しいなかで生産コストアップが経営の足かせとなっており、農業分野はしばらく厳しい局面が続きそうだ。

- ※ 本調査は、 2022年(1-11月、負債1,000万円以上)の倒産から、日本産業分類の「農業」(「耕種農業」「畜産農業」「農業サービス業」「園芸サービス業」)を抽出し、分析した。 (注)イセ食品(株)は、食品販売(鶏卵等)のため、当集計から除く。

件数67件、20年間で2番目の高水準

農業の倒産のピークは、2003年以降の20年間では2020年の80件。後継者難など人手不足の問題を抱えた小規模事業者の倒産が中心だった。その後、2021年は42件に減少したが、2022年は再び増勢に転じ、1-11月累計は67件とすでに前年を上回り、20年で2番目の高水準に達している。

20年間の負債総額の最大は、2011年の4,569億3,500万円だったが、和牛預託商法の(株)安愚楽牧場(負債4,330億8,300万円、2011年8月民事再生→破産)が、1社で全体の94.7%を占めた。同社を除くと、年間の負債総額は100億円前後で推移していたが、2022年は11月までで867億400万円と、前年1年間(44億9,700万円)の19.2倍に急増。件数増と相次ぐ大型倒産が負債総額を押し上げた。

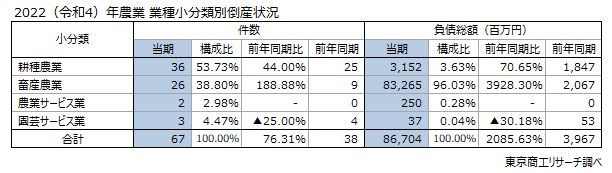

【業種別】畜産農業が約3倍に増加

業種別(小分類)では、最多が「耕種農業」の36件(前年同期比44.0%増)。このうち、野菜作農業(16→25件)、果樹作農業(2→6件)などで増加が目立つ。

次いで、「畜産農業」の26件(前年同期比188.8%増)で、前年同期の2.8倍に増加した。内訳では、養鶏業(5→15件)、養豚業(ゼロ→3件)、肉用牛生産業(2→3件)などが増えた。畜産農業は伝染病の広がりによるダメージに加え、飼料価格や温度管理のための燃料費の高騰が経営を圧迫したケースが多い。

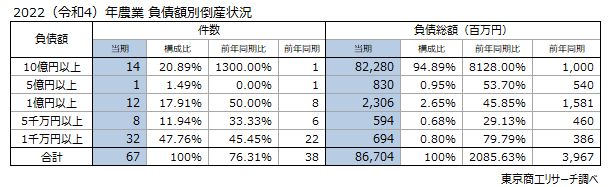

【負債額別】負債10億円以上の大型倒産が増加

負債額別の最多は、「1千万円以上5千万円未満」の32件(前年同期比45.4%増)で、約半数を占めた。次いで、「10億円以上」の大型倒産が14件(同1300.0%増)、「1億円以上5億円未満」の中堅規模が12件(同50.0%増)と続く。

負債10億円以上の大型倒産14件のうち、3月に会社更生法を申し立てられ、更生手続き中のイセ食品(株)のグループが9件。豚熱の発生による殺処分が追い打ちをかけて破たんした豚・牛畜産の神明畜産(株)とその関連会社が2件だった。業界トップ企業の経営破たんで、連鎖的に大型倒産が相次いだ。

【形態別】再建型倒産が大幅増

形態別では「破産」が最多の49件(前年同期比44.1%増)で全体の73.1%を占めた。このほか、特別清算の3件(前年同期3件)を含む消滅型倒産が52件(前年同期比40.5%増)と、約8割(77.6%)を占めた。

一方、再建型倒産は、前年同期は民事再生法が1件にとどまったが、2022年は会社更生法が2件(前年同期ゼロ)、民事再生法が13件の合計15件に達し、大幅に増加した。大手企業やそのグループ会社などが中心で、債務軽減とスポンサー支援を得て再建に取り組んでいる。

なお、農業の倒産は67件すべてが法的倒産で、私的倒産はゼロ(前年同期ゼロ)だった。

【地区・都道府県別】全国8地区で増加、最多は茨城県の7件

地区別では、関東が最多の14件(前年同期比100.0%増)と2倍に増加した。次いで、近畿(同120.0%増)と九州(同22.2%増)が各11件、中部が10件(同25.0%増)、東北が9件(前年同期ゼロ)と続く。

9地区のうち、北陸(3→1件)を除く8地区で前年同期を上回った。

都道府県別では、最多が茨城県の7件で、このうちイセ食品グループの養鶏業者が4件だった。次いで、北海道が5件と続き、宮城県、愛知県、三重県、滋賀県、奈良県、長崎県、宮崎県の7県が各3件だった。都市圏に偏らず、農業が盛んな地域を中心に全国で発生している点が特徴。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。