減益見込み企業の約8割が「原材料高騰」を理由に ~ 2022年度の「業績見通しアンケート」調査 ~

2022年度の業績で、減益を見込む企業が34.4%に達することがわかった。このうち、約8割(77.3%)が原材料価格の高騰を理由としている。加速する円安でコストアップが進み、価格転嫁や値上げが追いつかない厳しさを浮き彫りにしている。

一方、「増収見通し」の企業は36.3%だった。大企業は、コスト上昇分の転嫁を増収要因に上げた企業が54.2%と半数を超え、価格転嫁できる大企業と「利益なき成長」を迫られる中小企業の二極化が進んでいる。

※資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。

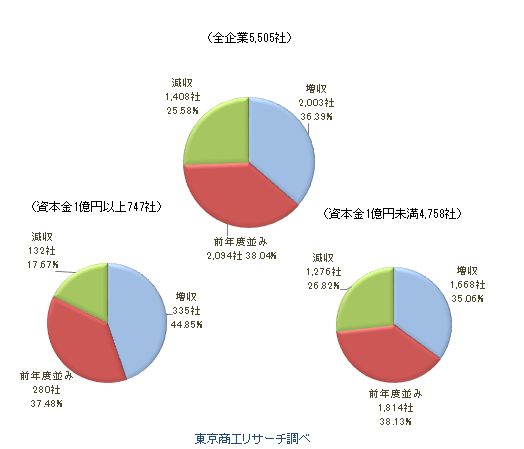

今年度(2022年度)の業績見通し(売上高)は、次のうちどれですか?(択一回答)

増収見通し36.3%

2022年度の売上高について、「増収見通し」は36.3%(2,003社)で、4割に届かなかった。

一方、「前年度並み」は38.0%(2,094社)、「減収見通し」は25.5%(1,408社)と、売上回復の遅れから足並みが揃わず三分割された。

規模別では、「増収」は大企業が44.8%(747社中、335社)、中小企業が35.0%(4,758社中、1,668社)で、中小企業は大企業より9.8ポイント低かった。「前年度並み」は、大企業と中小企業はほぼ同水準だったが、「減収見通し」は大企業が17.6%(132社)に対し、中小企業は26.8%(1,276社)と9.2ポイント高かった。

「増収見通し」の業種別では、最も高かったのは職業紹介・労働者派遣業で66.6%(39社中、26社)。次いで、鉄鋼業58.0%(50社中、29社)が続いた。一方、「減収見通し」は、自動車整備業43.4%(23社中、10社)、農業40.9%(22社中、9社)が続いた。

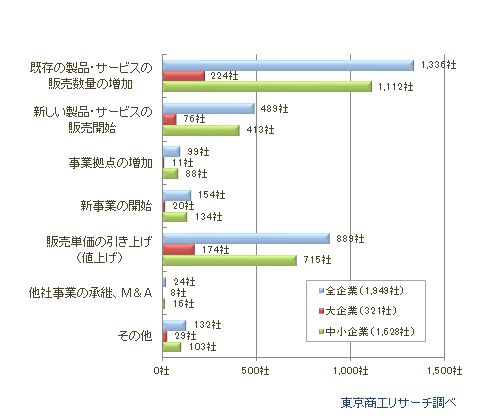

Q1で「増収見通し」と回答した方に伺います。「増収」見込みの理由は何ですか?(複数回答)

「値上げ」の増収効果が54.2%

Q1で、「増収見通し」とした企業のうち、1,949社から回答を得た。

最多は、「既存の製品・サービスの販売数量の増加」の68.5%(1,336社)だった。以下、「販売単価の引き上げ(値上げ)」の45.6%(889社)、「新しい製品・サービスの販売開始」の25.0%(489社)と続く。

特に「販売単価の引き上げ」は、大企業が54.2%(321社中、174社)だが、中小企業は43.9%(1,628社中、715社)にとどまった。10.3ポイントの開きがあり、規模別で価格転嫁の難しさが浮き彫りとなった。

一方、全企業で「新事業の開始」は7.9%(154社)、「事業拠点の増加」は5.0%(99社)、他社事業の承継やM&Aは1.2%(24社)と、積極的な投資による増収見通しは限定的だった。

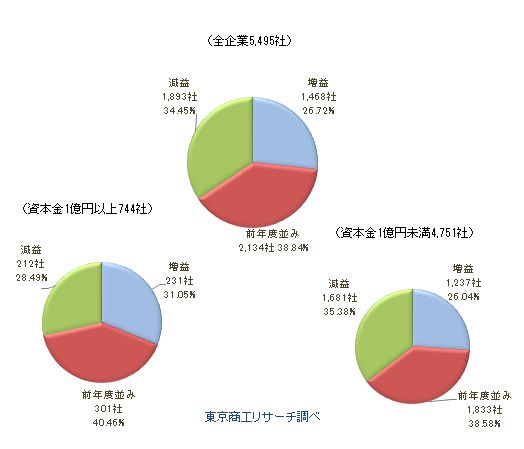

今年度(2022年度)の業績見通し(経常利益ベース)は、次のうちどれですか?(択一回答)

「減益」見通しが34.4%

経常利益の見通しは、「増益」が26.7%(5,495社中、1,468社)と3割に届かなかった。「前年度並み」は38.8%(2,134社)、「減益」は34.4%(1,893社)と、売上高見通しと比べ、厳しい数字を見込む企業が多かった。

規模別では、「減益」は大企業が28.4%(744社中、212社)に対し、中小企業は35.3%(4,751社中、1,681社)で、中小企業が6.9ポイント上回った。

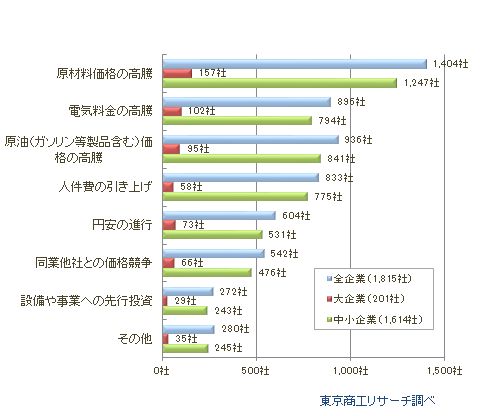

Q3で「減益」と回答された方に伺います。「減益」見込みの理由は何ですか?(複数回答)

「減益要因 原材料高騰」が77.3%

最多は、「原材料価格の高騰」で77.3%(1,815社中、1,404社)と約8割に達した。

次いで、「原油(ガソリン等製品含む)価格の高騰」が51.5%(936社)、「電気料金の高騰」が49.3%(896社)と仕入や事業コストの増大を減益理由にあげた企業が多かった。

また、人件費の引き上げも45.8%(833社)と人手不足や最低賃金の上昇などが影響しているようだ。

一方、「設備や事業への先行投資」は14.9%(272社)にとどまった。売上高予想と同様に長引くコロナ禍で先行投資を行っている企業が少ないとみられる。

「増収」を見込む企業は、「値上げ」が進む業種のほか、飲食店、その他の生活関連サービス業など、コロナ禍の影響が大きかった業種の回復が目立った。

ただ、「減収」を見込む企業は、大企業が17.6%に対し、中小企業は26.8%で9.2ポイント上回る。売上回復の遅れが収益悪化に拍車を掛けているようだ。また、利益は値上げが進む企業で増益が増えた一方、減益を見込む企業の約8割が「原材料価格の高騰」など、仕入・事業コスト増を減益理由にあげた。2022年度の業績は、価格転嫁できる企業とできない企業で二極化が急速に拡大している。

政府は首相を本部長とする物価・賃金・生活総合対策本部の設置を6月21日、閣議決定した。全国約1,600の業界団体に価格転嫁への積極的な対応を要請し、下請事業者15万社へのフォローアップ調査を開始するなど、対策を急いでいる。ただ、今回のアンケート調査ではコロナ禍で、エネルギー価格の高騰、ウクライナ情勢に急速な円安が複合的に重なり、中小企業が「値上げ」や価格転嫁が難しい実態を反映したものとなった。

こうした厳しい経営環境を背景に、新規事業の開始やM&A、設備投資などが業績に影響したという回答は低水準だった。長引くコロナ禍で財務体力が低下し、これから成長に向けた積極的な先行投資を実施できないことも浮き彫りにしている。

企業倒産が4月から6カ月連続で増加するなか、「値上げ」や価格転嫁への取り組みが遅れた企業の息切れが本格化することも危惧される。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。