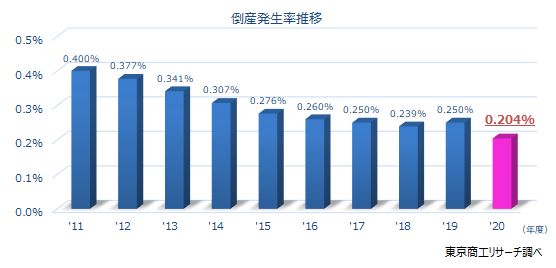

コロナ禍での支援効果が顕著、倒産発生率は10年間で最低の0.204% ~2020年度「倒産発生率(普通法人)」調査~

2020年度の倒産発生率は0.204%で、前年度(0.250%)から0.046ポイント低下した。2年ぶりに前年度を下回り、2011年度以降の10年間で最低を記録した。コロナ禍の各種資金繰り支援策が、倒産抑制に大きな効果をみせたことを裏付けた。

国税庁が6月22日に公表した法人税課税対象の内国普通法人(281万8,077社、以下、普通法人)と、東京商工リサーチ(TSR)が集計した企業倒産のうち、普通法人(5,764件)を基に算出した。

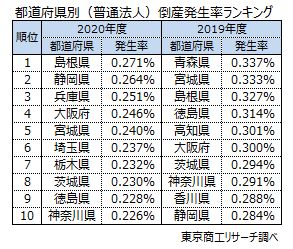

都道府県別で、倒産発生率が前年度を上回ったのは6県、低下は40都道府県、同水準は兵庫県だった。倒産発生率ワーストは島根県の0.271%(前年度0.327%)で、2014年度以来、6年ぶりにワーストになった。前年度ワーストだった青森県は0.175%(同0.337%)に低下し、32番目に落ち着いた。一方、最も低かったのは、前年度に引き続き沖縄県の0.132%(同0.158%)だった。

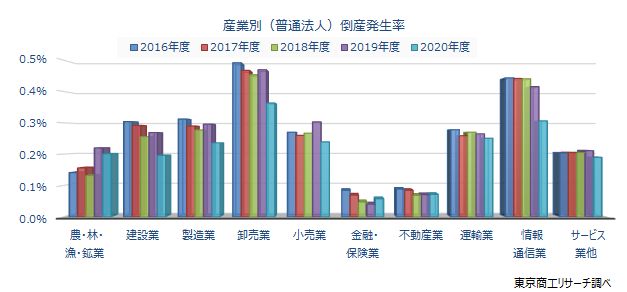

産業別では、卸売業が6年連続でワーストだった。ただ、倒産発生率は0.363%(前年度0.469%)で0.106ポイント改善した。コロナ関連の資金繰り支援効果で、10産業のうち8産業(前年度3産業)が前年度より改善した。

企業倒産は、コロナ関連の支援策に支えられ、低水準で推移した。ただ、ここにきて支援策の効果が薄れ、2022年4月から5カ月連続で倒産は前年同月を上回り、底打ちから増勢に潮目が変化している。実質無利子・無担保融資(ゼロ・ゼロ融資)も、9月末で政府系金融機関の受付が終了し、今後は返済が始まる企業がさらに増える。コロナ禍の業績不振に加え、急激な円安や物価高騰で、倒産発生率の上昇は避けられない状況にある。

- ※本調査は、国税庁が公表する「統計年報書」の法人税課税対象の内国普通法人とTSRの2020年度までの倒産集計(負債1,000万円以上)を基に、都道府県別の倒産発生率(普通法人)をまとめた。倒産発生率は、普通法人の倒産件数÷普通法人×100で算出。分母は国税庁統計法人税表(平成23~令和2年度分)に基づく法人数、分子はTSRの個人企業等を除く普通法人の倒産件数。

- ※普通法人は、会社等(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、協業組合、特定目的会社、相互会社)、企業組合、医療法人を対象にした。

倒産発生率は0.204%、10年間で最低

2020年度の普通法人の倒産発生率は0.204%で、前年度の0.250%から0.046ポイント低下した。年度当初、人手不足による人件費上昇や消費増税などで、企業倒産は増勢に転じる懸念が強まっていた。さらに、新型コロナの感染拡大もあったが、政府や金融機関による資金繰り支援などが奏功し、企業倒産は大幅に抑制され、倒産発生率は2011年度以降の10年間で最低を記録した。

世界的な金融危機となったリーマン・ショック時の2008年度は、倒産発生率が0.532%だった。倒産抑制策として2009年11月、中小企業金融円滑化法が施行され、その後の倒産発生率は低下の一途をたどった。2019年度は消費増税や人手不足で企業倒産は増加したが、2020年度は一転してコロナ支援の効果が広く浸透し、企業倒産の減少から倒産発生率も低下した。

都道府県別倒産発生率 ワーストは6年ぶりに島根県

都道府県別の2020年度の倒産発生率は、上昇が6県(前年度28都府県)で、低下は40都道府県(同19道府県)、同水準が兵庫県のみだった。

倒産発生率のワーストは、島根県の0.271%(前年度0.327%)で、前年度3位から2ランク悪化。また、2014年度以来、6年ぶりに倒産発生率が全国ワーストとなった。

以下、静岡県0.264%(同0.284%)、兵庫県0.251%(同0.251%)、大阪府0.246%(同0.300%)、宮城県0.240%(同0.333%)の順。ワースト10府県で倒産発生率が上昇したのは、7位の栃木県(0.228→0.232%)の1県のみ。

前年度は手形割引業者の連鎖倒産などで企業倒産が増加し、倒産発生率がワーストだった青森県は0.175%(前年度0.337%)に落ち着き、32番目に改善した。

一方、倒産発生率の最低は、沖縄県の0.132%(前年度0.158%)で、2年連続最低を記録した。沖縄県の倒産は低水準を持続し、2020年度の普通法人数は2万7,173件と増加率が全国トップとなっており、母数の普通法人の増加も倒産発生率を押し下げる要因となった。

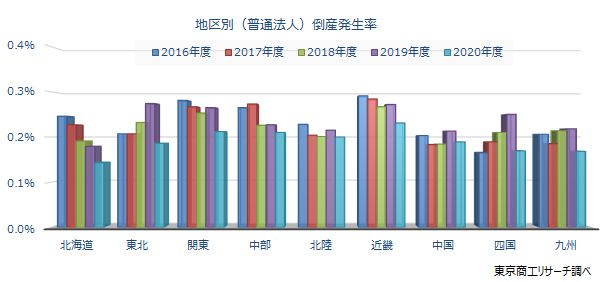

地区別倒産発生率 全地区で前年度を下回る

地区別の倒産発生率は、9地区すべて前年度を下回った。2019年度は企業倒産が11年ぶりに増加し、倒産発生率は北海道を除く8地区で前年度を上回った。しかし、2020年度はコロナ関連の政府や金融機関の資金繰り支援が下支えし、倒産発生率は2年ぶりに低下した。

2020年度の倒産発生率の地区別ワーストは、近畿の0.231%(前年度0.272%)だった。次いで、関東0.212%(同0.265%)、中部0.210%(同0.227%)、北陸0.200%(同0.215%)の順。

倒産発生率が0.200%以上は、4地区(同8地区)に減少した。

近畿は、2013年度から2018年度まで6年連続で倒産発生がワーストだった。2019年度は、東北(0.274%)が上昇したことで2番目の高さとなったが、2020年度は再び地区ワーストに転落した。

倒産発生率の最低は、北海道の0.143%(前年度0.179%)で、2年連続。

産業別 6年連続で卸売業がワースト

産業別で倒産発生率が上昇したのは、金融・保険業と不動産業の2産業(前年度7産業)。低下が8産業(同3産業)だった。

産業別ワーストは、卸売業の0.363%で、2015年度から6年連続で倒産発生率が最も高かった。倒産発生率は前年度の0.469%から0.106ポイント改善するも、0.3000%台と他の産業に比べ高水準となっている。

次いで、情報通信業の0.306%(前年度0.415%)、運輸業の0.251%(同0.265%)の順。

情報通信業は、ソフトウェア業など少額資本でのスタートで、資産背景がぜい弱な企業が多い。

運輸業も過小資本の企業が多く、コロナ禍でのBtoB停滞による受注減少などが影響した。今後は燃料価格の高止まり、深刻な人手不足で倒産発生率が上昇する可能性を残す。

2020年度の倒産発生率は、コロナ禍の政府や金融機関の資金繰り支援効果で、10年間で最低を記録した。普通法人数は281万8,077件と2012年度から9年連続で増え、増加率も前年度比1.8%増と10年間で最大となった。

一方、企業倒産は5,764件と2011年度からの10年間で最少にとどまり、倒産発生率を大きく低下させる要因となった。2021年度も引き続き、企業倒産が歴史的な低水準で推移しており、倒産発生率はさらなる低下が見込まれる。

しかし、2022年度はコロナ禍の支援効果の希薄化が進み、業績回復が遅れる中小企業も多いことから企業倒産は底打ちから増勢に転じている。

また、2022年9月、24年ぶりに1ドル=140円台に下落するなど、急激に円安が進んでいる。物価やエネルギー価格も上昇し、コストアップが企業の資金繰りへの悪影響を強めている。

今後、コロナ支援の縮小、円安、物価高などから、倒産発生率は上昇に向かう可能性が大きい。