今年2度目の値上げ・改定も 大手外食の約6割がメニュー価格を値上げ 「大手外食チェーン値上げ・価格改定」調査

東京商工リサーチ(TSR)は、国内の大手外食122社を対象に、2022年1月から9月上旬までに値上げ、および値上げによる価格改定を調査した。

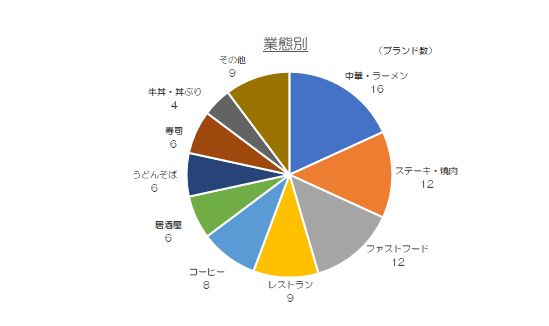

大手外食チェーン122社のうち、メニュー価格の値上げを公表したのは71社(構成比58.1%)と約6割に達する。71社のうち、値上げを公表したのは88ブランドで、中華・ラーメンが最多の16ブランド。次いで、ステーキ・焼肉、ファストフードが各12ブランドと続く。小麦や牛肉などの原材料を海外から調達する割合の高い業態を中心に、値上げが相次いでいる。さらに、今年に入り2回の値上げを公表したチェーン店も5社(5ブランド)あり、外食チェーンを取り巻く厳しい経営環境が浮かび上がる。

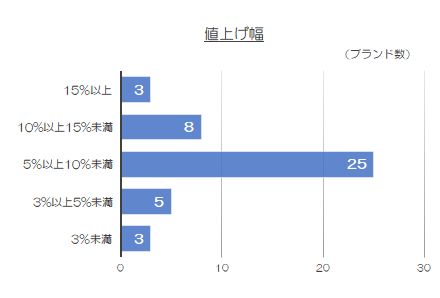

値上げ幅では、「5%以上10%未満」が25ブランドで最多だった。ただ、単価の安いファストフードやコーヒーショップのメニューでは、販売価格が15%以上の値上げもある。原材料価格の高騰や物流費上昇による急激なコストアップで、外食チェーンは販売価格への転嫁を避けられない。さらに、これから年末に向け値上げが相次ぐ事態も現実味を帯びている。

- ※本調査は、国内の主な外食大手122社を対象に、2022年1月1日以降に値上げを実施、または実施予定を文書またはウェブ、開示資料で公表した企業を集計した。調査は2022年7月に続き、2回目。

【業態別】麺類や牛肉を提供する業態で値上げが相次ぐ

業態別では、前回(7月)の調査で最多だったファストフード(前回11ブランド)を抜いて、中華・ラーメン(同9)が16ブランドでトップとなった。小麦粉を材料とする中華麺などのメニューを中心に、値上げが続いた。

次いで、ステーキ焼肉(同8)、ファストフードが各12ブランドで続く。加速する円安で輸入食材の物流コストが上昇し、これまでの販売価格では利益をあげにくい構造に陥っている。また、レストラン(前回6→9)や居酒屋(同4→6)など、多様なメニューを総合的に扱うチェーンでも値上げが目立った。

【値上げ幅】「5%以上10%未満」が最多

各社の値上げ対象のメニューから代表的な商品を抽出し、その値上げ幅を算出した。

値上げ幅が判明した44ブランドのうち、最多レンジは「5%以上10%未満」の25ブランド(構成比56.8%)だった。

10%以上の値上げは11ブランド(同25.0%)あり、前回(同19.4%)から5.6ポイント上昇した。コーヒーや単品メニューを中心に、値上げ幅を押し上げた。その中で、幸楽苑は値上げと同時に、メニュー増量をアナウンスし、値上げのマイナスイメージを払拭する工夫をしている。

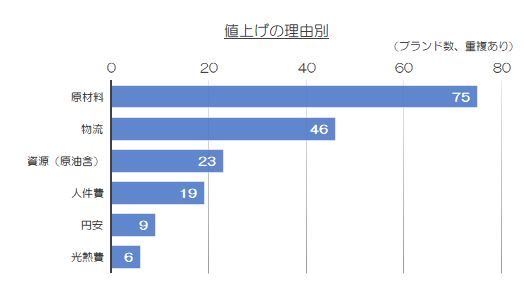

【値上げの理由】「原材料」の高騰が最多

値上げの理由では、値上げを公表した88ブランドのうち、最も多かったのは「原材料」の高騰で75ブランド(構成比85.2%)と9割近くを占めた。当初はファストフード、コーヒーショップ、ステーキ・焼肉などで、主力の小麦、肉、コーヒー豆の高騰を理由にメニューを値上げするチェーン店が相次いだ。さらに、ここにきて寿司(回転寿司)店でも、加速する円安により輸入魚介類の価格上昇や品薄を理由にした値上げが行われている。

次いで、「物流」46ブランド(構成比52.2%)、「資源(原油含)」23ブランド(同26.1%)、人件費19ブランド(21.5%)と続く。今後、燃料が最需要期の冬場を迎え需給のひっ迫から年末年始にかけ、燃料価格の二段高も懸念され、収益悪化に抵抗するためにさらなる値上げを呼び込む可能性も残している。

大手外食チェーン122社のうち、2022年に値上げや価格改定を実施済み、または実施の予定は71社で、対象ブランドは88にのぼる。前回調査から2カ月の間で19社、23ブランド追加となった。

当初、ファストフードやコーヒーショップ、ステーキ・焼肉など、輸入食材を中心に扱う業態で値上げの公表が相次いだ。その後、値上げを公表しなかった居酒屋やレストラン業態などでも原材料価格や資源価格、物流コストの上昇を理由にした値上げが広がっている。

スケール・メリットを生かし、商品価格とは別の方法でコスト転嫁を図る大手外食チェーンでも、収益悪化が避けられず値上げする動きが目立つ。消費者の反発はあっても、大手外食チェーンでも背に腹は代えられずコストアップを“値上げ”に転嫁することを避けられないようだ。

今年に入り、すでに2回値上げを表明した外食チェーンも5社、5ブランドある。1回の小幅な値上げではコスト上昇への対応が難しい異例の事態といえる。

また、マイナスイメージの強い値上げを公表せずに、「グランドメニュー改訂」などの手法で実質的な値上げにつなげるブランドも散見される。

東京商工リサーチが2022年8月に実施したアンケート調査で、原油・原材料の高騰に伴うコスト上昇分を製品価格に転嫁できない企業は、48.5%にのぼった。なかでも飲食業を含む「サービス業他」は7割以上(75.1%)と高水準だった。実質賃金が伸び悩むなか、日用品や食料品などあらゆる消費財や光熱費の上昇が続くが、外食チェーンの値上げが消費者との距離感を広げることも懸念される。