全国157万社の“平均年齢(業歴)”は 34.1年 最長は製造業の42.1年、最短は情報通信業の23.1年 ~ 2021年「企業の平均年齢」調査 ~

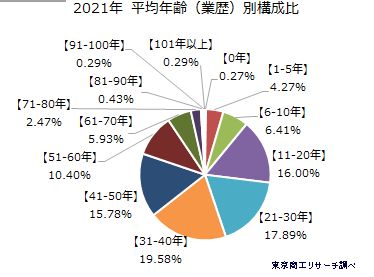

2021年の国内157万社の平均年齢(業歴)は34.1年だった。創業・設立から11年以上50年以下が約7割(構成比69.2%)を占め、100年超の企業は4,559社で、全体の0.29%と1,000社に3社の割合だった。

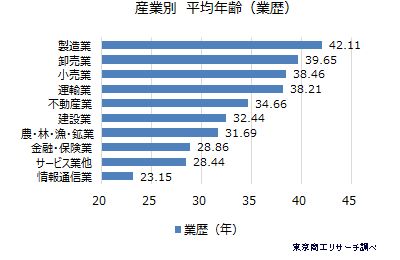

産業別は、最長が製造業の42.1年。次いで、卸売業39.6年,小売業38.4年の順で、情報通信業23.1年、サービス業他28.4年など新しい市場の産業は短く、最長と最短の差は19年だった。

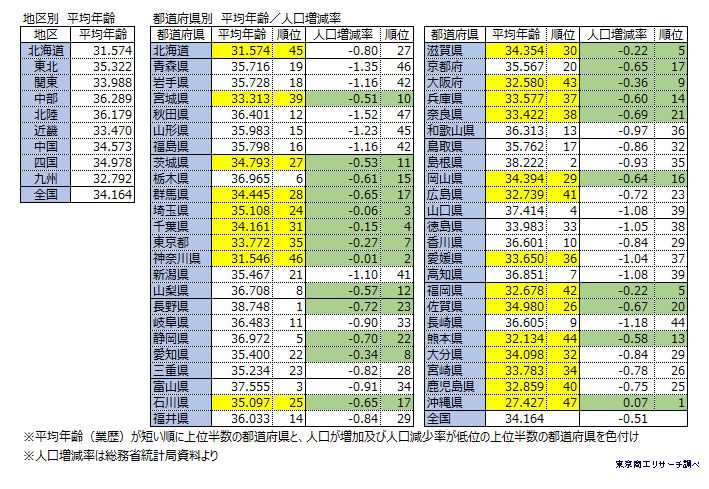

地区別では、中部が36.2年、北陸が36.1年と長く、最短は九州の32.7年だった。都道府県別では、最長が長野県の38.7年、最短が沖縄県の27.4年で、11.3年の差があった。

平均年齢は、地場産業の基盤や歴史的な背景など地域経済の特性を反映する一方で、人口の増減率との関連性もみられ、企業の新陳代謝にも注目すべきだろう。

2021年に倒産した企業の平均寿命は23.8年(TSR調べ)で、平均年齢とは10.3年の差がある。企業は黎明期から成長期、安定期の節目となる20年、30年の壁を乗り越えることができるかがターニングポイントになりそうだ。

- ※本調査は、TSRの企業データベース収録の157万社(2021年末時点)の年齢(業歴)を抽出し、分析した。

※法人は設立年月から起算し、個人企業は創業年月から起算した。

企業の年齢は平均34.1年、100年超え4,559社

国内157万社の2021年の平均年齢は34.1年だった。2019年は33.8年、2020年は34.2年で、コロナ禍の2021年は前年から0.1年短くなった。

34年を境に平均年齢がほぼ一定なのは、休廃業・解散(2021年4万4,377件)や倒産(同6,030件)で市場から退場する企業数に対し、新設法人数が14万4,622社(2021年)と大きく上回り、企業の新規参入が退出を上回っていることが主な要因になっている。

一方、2021年の倒産企業の平均寿命は23.8年で、平均年齢とは10.3年の差がある。杜撰な経営計画や見込み違いから頓挫し、設立後すぐに行き詰まる企業が多いことも示唆している。

レンジ別の構成比は、最多が31-40年の19.5%で、以下、21-30年の17.8%、11-20年の16.0%、41-50年の15.7%と続く。11年以上50年以下が全体の7割(構成比69.2%)を占めた。一方で、100年超の企業は4,559社(0.29%)にとどまり、1,000社に3社の割合という希少な存在となっている。

産業別 最長は製造業の42.1年、最短は情報通信業の23.1年

産業別で、最も年齢が高いのは製造業の42.1年で、10産業中、唯一40年を上回った。43年前に「ジャパン・アズ・ナンバーワン」(1979年)が出版され、モノづくり大国として日本の製造業のビジネスモデルが世界から称賛された時期と重なる。製造業全盛の時代に設立された企業が多いことを示すが、平均年齢の長さは新規参入企業の少なさや、生き残りが難しいことの裏返しでもある。コスト高による海外移転、他国の技術水準の向上などが進み、参入障壁が高まった製造業の事業環境を反映している。

次いで、卸売業の39.6年、小売業の38.4年、運輸業の38.2年と続く。平均年齢30年台は6産業で、20年台が3産業だった。最も平均年齢が短いのはシステム・ソフトウェア開発などが中心の情報通信業の23.1年で、最長の製造業とは19年の差がある。

各産業のレンジ別の構成比は、半数の5産業で31-40年が最多を占め、3産業が11-20年と最多だった。一方、運輸業は41-50年のレンジが16.8%で最多だった。

平均年齢 人口減少率が高い地域ほど長くなる傾向

地区別で、最も平均年齢が高いのは中部の36.2年。全国トップの長野県のほか、5位の静岡県、11位の岐阜県など、全県が全国平均以上だった。江戸-京都を結ぶ街道の宿場町に始まり、国道1号線、東海道本線、新幹線など交通網がいち早く整備され、産業の発展も早かった。

次いで、伝統工芸などの地場産業が盛んな北陸の36.1年、東北の35.3年と続く。県別トップは、長野県の38.7年で、2位島根県(38.2年)、3位富山県(37.5年)、4位山口県(37.4年)、5位静岡県(36.9年)と続く。最も短い沖縄県(27.4年)は平均年齢が30年を下回った。

業歴と都道府県別の人口増減率を比較すると、2021年に唯一人口が増加した沖縄県は平均年齢が最も短い。次いで、人口減少率が最少の神奈川県が2番目に短い31.5年。このほか、首都圏や福岡県、大阪府、宮城県など、人口減少率が低位の地域ほど平均年齢が短い傾向がみられた。

逆に、人口減少率が高い地域は、企業の平均年齢が長くなる傾向がある。人口減少が起業数の減少に繋がり、結果的に平均年齢が伸びた可能性もある。

一般的に企業や商品のライフサイクルは30年が一つの区切りとされる。157万社の平均年齢は34.1年、倒産企業の平均寿命は23.8年で、企業の寿命30年説も一概に外れてはいない。

業歴の長さは、企業の信用度を示す尺度でもある。経済情勢や需要の変化に対応し、事業を継続してきた企業の柔軟性は評価される。ただ、近年は代表の高齢化、事業承継の遅れなどを背景に、老舗企業の倒産の比率も上昇傾向にある。

業界固有の特徴や地域の特性があり、平均年齢の長さだけで優劣を語ることは難しい。業歴の長さは産業や地域の安定を示す一方で、起業などの新規参入の減退を意味しているからだ。さらに、平均年齢と人口増減率にもある程度の相関関係がみられ、人口減により地域経済の新陳代謝が停滞している可能性の検証も必要だろう。

新陳代謝が進まなければ、いずれは産業や地域経済の衰退に繋がりかねない。平均年齢は各産業や地域の状況に応じ、他の産業や地域と比較しながら次の一手を探ることが求められる。