破産は2年連続で8万件割れ、人口比は北海道がワースト ~ 2021年「破産新受事件」の状況調査 ~

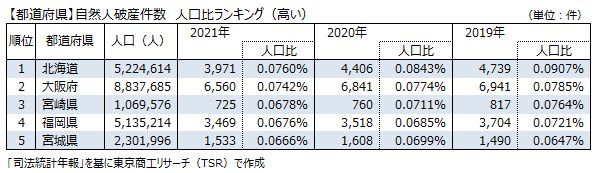

2021年の人口比で見た都道府県別の自然人の破産率は、北海道(0.0760%)が2015年から7年連続で最も高かった。破産率の上位20位では、九州8県、東北4県、関東1都3県、近畿1府1県、北海道、四国1県で、九州は全県、東北も6県のうち4県が入り、地域間の差が大きかった。

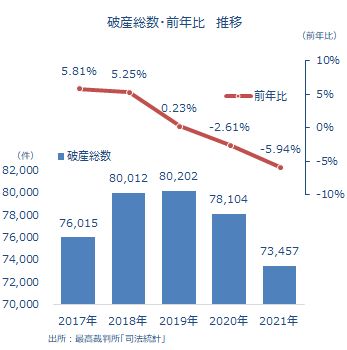

司法統計によると、2021年の全国の地方裁判所で受理した法人や自然人の破産新受事件(以下、破産)は7万3,457件(前年比5.9%減)で、コロナ禍のなかで前年に続いて2年連続で8万件を下回った。新型コロナ感染拡大に伴う資金繰り支援や各種助成金などが奏功し、破産の減少に繋がったとみられる。

- ※本調査は、最高裁判所がまとめた2021年の「司法統計年報」を基に、東京商工リサーチ(TSR)のデータなどを加え、分析した。

破産件数 2年連続減少で8万件を下回る

2021年の全国の地方裁判所で受け付けた破産件数は7万3,457件(前年比5.9%減)で、2017年(7万6,015件)も下回り、コロナ禍を挟んだ5年間で最少だった。

破産の内訳は、自然人が6万8,413件(前年7万1,838件)、法人・その他が5,044件(同6,266件)で、自然人(個人)が93.1%を占めた。また、債務者が申請する自己破産は、自然人が6万8,240件(前年7万1,678件)、法人・その他が4,871件(同6,085件)だった。一方、債権者が申し立てる第三者破産は自然人が173件(同160件)、法人・その他が173件(同181件)で、合計346件(同341件)だった。

破産は、2017年7万6,015件(前年比5.8%増)、2018年8万12件(同5.2%増)、2019年は消費税率引き上げや景気後退もあり8万202件(同0.2%増)と、コロナ前まで増加をたどっていた。

しかし、2020年は新型コロナウイルス感染拡大に伴い企業業績が急激に悪化した。このため、コロナ関連の緊急小口資金や総合支援資金、実質無利子・無担保融資(ゼロ・ゼロ融資)など、一般家庭や企業向けの資金繰り支援策が次々に施行され、破産は7万8,104件と8万件を下回った。続く2021年はさらに7万3,457件に減少し、2年連続で前年を下回った。

破産の減少率は、2020年の前年比2.6%減から、2021年は同5.9%減と、3.3ポイント拡大した。

都道府県別 企業破産の破産率

2021年の各地方裁判所での破産件数に対するTSR集計の企業倒産(負債1,000万円以上)のうち、破産の構成比を算出した。

構成比が最も高かったのは、京都府で13.6%。次いで、富山県13.3%、岐阜県11.6%、石川県11.1%、和歌山県11.0%の順で、10.00%以上は1都2府6県だった。近畿・北陸が2府4県と大半を占めた。

一方、最も低かったのは宮崎県の2.5%。次いで、岩手県3.0%、北海道3.1%、秋田県3.2%、沖縄県3.6%の順。

- ※破産は法人と自然人があり、個人企業の場合は自然人に含まれる。また、自然人には法人の経営者も入るため、法人倒産とダブルカウントされる可能性があり、この破産率は参考にとどまる。

増加は4県にとどまる

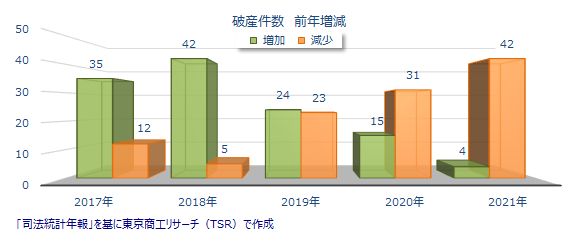

都道府県別では、破産件数が前年を上回ったのは4県、減少が42都道府県、同数が秋田県(秋田地裁)のみだった。

コロナ前の2019年は、増加が24道県、減少が23都府県で、増加が減少を上回っていた。だが、コロナ禍の2020年は増加15県、減少31都道府県と、減少と増加が逆転し、2021年は増加は4県に大幅に減少、政策効果が広がった。

ただ、2022年は円安、資源高、ウクライナ情勢などを背景に、食料品などの物価高に加え、電気・ガスなどの光熱費が上昇する一方、コロナ関連支援策は縮小に向かっている。企業業績の回復や雇用確保などが安定しないと、再び破産が増加に転じる都道府県が増える可能性も出ている。

地区別でみると、9地区すべてが前年を下回った。減少率の最大は、北陸の前年比12.2%減(1,323→1,161件)。次いで、東北の同7.2%減(5,209→4,829件)、四国の同7.13%減(2,089→1,940件)、近畿の同7.11%減(1万4,146→1万3,139件)、九州の同6.5%減(9,746→9,108件)の順。

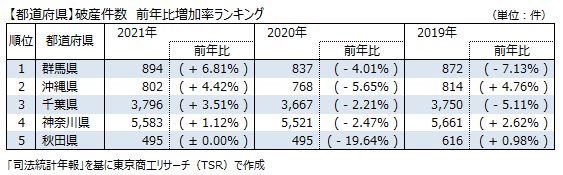

増加率トップは群馬県の6.8%増

破産の増加率は、群馬県が前年比6.8%増(837→894件)で最大。以下、沖縄県が同4.4%増(768→802件)、千葉県が同3.5%増(3,667→3,796件)、神奈川県が同1.1%増(5,521→5,583件)と続く。2年連続で破産が増加した都道府県はゼロだった。

一方、減少率の最大は、山梨県が同21.0%減(500→395件)。次いで、大分県が同17.8%減(806→662件)、富山県が同17.4%減(436→360件)の順。2年連続で破産が減少したのは26都道府県だった。

人口対比の自然人破産率 北海道が0.0760%でワースト

2020年「国勢調査」に基づく都道府県別の人口に対する自然人の自己破産率は、ワーストが北海道の0.0760%(前年0.0843%)だった。人口522万4,614人に対し、自然人の自己破産は3,971件。以下、大阪府の0.0742%(同0.0774%)、宮崎県0.0678%(同0.0711%)と続く。

一方、最少は富山県の0.0309%(同0.0371%)で、北海道は富山県の2.4倍だった。

全人口に対する自然人の自己破産率0.0541%を上回ったのは、15都道府県だった。

自己破産の割合100.0%は7県

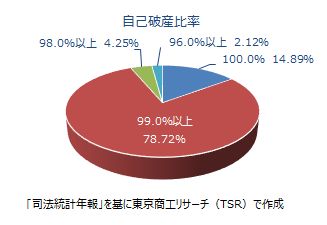

2021年の破産件数7万3,457件のうち、自己破産は7万3,111件(前年比5.9%減)だった。

自己破産の割合が100.0%は7県(構成比14.8%、前年10県)だった。

このほか、「99.0%以上100.0%未満」が37道府県(同78.7%、同36道府県)、「98.0%以上99.0%未満」が2都県(同4.2%、同1都)、「96.0%以上97.0%未満」が1県(同2.1%、同ゼロ)。

自己破産の比率が96.6%で最も低かった和歌山県は、2021年の破産件数480件(前年490件)のうち、自己破産は464件(前年486件、前年構成比99.1%)だった。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。

あわせて読みたい記事

この記事に関するサービス

人気記事ランキング

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

企業の59.6%が、これ以上の政策金利の引き上げに「待った!」を希望していることがわかった。今後の望ましい政策金利の引き上げ時期は、「向こう1年は現状維持」が59.6%で最多だった。「引き下げ」も23.6%あり、企業経営の観点では利上げを望む声は少数(16.6%)にとどまった。

2

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

事業資金を代表者名義で調達したことのある中小企業は12.2%に達することがわかった。政府や金融界は「経営者保証ガイドライン」(適用開始2014年2月)や「事業再生ガイドライン」(同2022年4月)などを通じ、企業が抱える債務を整理する際に個人保証が足かせにならないよう取り組んでいる。

3

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

2025年の「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は43社(前年57社)で、募集人数は1万7,875人(同78.5%増)に達したことがわかった。

4

2025年7-9月の客室単価 1万6,975円 稼働率80%超え 人手不足の解消が課題

ホテル運営の上場12社(13ブランド)の2025年7-9月期の平均客室単価は、1万6,975円(前年同期比8.9%増)で前年同期を上回った。7-9月期で、13ブランドの平均が前年を上回るのは3年連続。平均稼働率は83.9%で前年同期を2.9ポイント上回り、 稼働率も3年連続で上昇している。

5

【最新決算】 私立大学、半数以上が赤字に転落 売上高トップは順天堂、利益トップは帝京大学

全国の私立大学を経営する545法人のうち、半数を超える287法人が直近の2025年3月期決算で赤字だったことがわかった。